| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

| 28 | 29 | 30 | 31 |

最近のコメント

各月のブログ

- 2025年12月の一覧

- 2025年11月の一覧

- 2025年10月の一覧

- 2025年9月の一覧

- 2025年8月の一覧

- 2025年7月の一覧

- 2025年6月の一覧

- 2025年5月の一覧

- 2025年4月の一覧

- 2025年3月の一覧

- 2025年2月の一覧

- 2025年1月の一覧

- 2024年12月の一覧

- 2024年11月の一覧

- 2024年10月の一覧

- 2024年9月の一覧

- 2024年8月の一覧

- 2024年7月の一覧

- 2024年6月の一覧

- 2024年5月の一覧

- 2024年4月の一覧

- 2024年3月の一覧

- 2024年2月の一覧

- 2024年1月の一覧

- 2023年12月の一覧

- 2023年11月の一覧

- 2023年10月の一覧

- 2023年9月の一覧

- 2023年8月の一覧

- 2023年7月の一覧

- 2023年6月の一覧

- 2023年5月の一覧

- 2023年4月の一覧

- 2023年3月の一覧

- 2023年2月の一覧

- 2023年1月の一覧

- 2022年12月の一覧

- 2022年11月の一覧

- 2022年10月の一覧

- 2022年9月の一覧

- 2022年8月の一覧

- 2022年7月の一覧

- 2022年6月の一覧

- 2022年5月の一覧

- 2022年4月の一覧

- 2022年3月の一覧

- 2022年2月の一覧

- 2022年1月の一覧

- 2021年12月の一覧

- 2021年11月の一覧

- 2021年10月の一覧

- 2021年9月の一覧

- 2021年8月の一覧

- 2021年7月の一覧

- 2021年6月の一覧

- 2021年5月の一覧

- 2021年4月の一覧

- 2021年3月の一覧

- 2021年2月の一覧

- 2021年1月の一覧

- 2020年12月の一覧

- 2020年11月の一覧

- 2020年10月の一覧

- 2020年9月の一覧

- 2020年8月の一覧

- 2020年7月の一覧

- 2020年6月の一覧

- 2020年5月の一覧

- 2020年4月の一覧

- 2020年3月の一覧

- 2020年2月の一覧

- 2020年1月の一覧

- 2019年12月の一覧

- 2019年11月の一覧

- 2019年10月の一覧

- 2019年9月の一覧

- 2019年8月の一覧

- 2019年7月の一覧

- 2019年6月の一覧

- 2019年5月の一覧

- 2019年4月の一覧

- 2019年3月の一覧

- 2019年2月の一覧

- 2019年1月の一覧

- 2018年12月の一覧

- 2018年11月の一覧

- 2018年10月の一覧

- 2018年9月の一覧

- 2018年8月の一覧

- 2018年7月の一覧

- 2018年6月の一覧

- 2018年5月の一覧

- 2018年4月の一覧

- 2018年3月の一覧

- 2018年2月の一覧

- 2018年1月の一覧

- 2017年12月の一覧

- 2017年11月の一覧

- 2017年10月の一覧

- 2017年9月の一覧

- 2017年8月の一覧

- 2017年7月の一覧

- 2017年6月の一覧

- 2017年5月の一覧

- 2017年4月の一覧

- 2017年3月の一覧

- 2017年2月の一覧

- 2017年1月の一覧

- 2016年12月の一覧

- 2016年11月の一覧

- 2016年10月の一覧

- 2016年9月の一覧

- 2016年8月の一覧

- 2016年7月の一覧

- 2016年6月の一覧

- 2016年5月の一覧

- 2016年4月の一覧

- 2016年3月の一覧

- 2016年2月の一覧

- 2016年1月の一覧

- 2015年12月の一覧

- 2015年11月の一覧

- 2015年10月の一覧

- 2015年9月の一覧

- 2015年8月の一覧

- 2015年7月の一覧

- 2015年6月の一覧

- 2015年5月の一覧

- 2015年4月の一覧

- 2015年3月の一覧

- 2015年2月の一覧

- 2015年1月の一覧

- 2014年12月の一覧

- 2014年11月の一覧

- 2014年10月の一覧

- 2014年9月の一覧

- 2014年8月の一覧

- 2014年7月の一覧

- 2014年6月の一覧

- 2014年5月の一覧

- 2014年4月の一覧

- 2014年3月の一覧

- 2014年2月の一覧

- 2014年1月の一覧

- 2013年12月の一覧

- 2013年11月の一覧

- 2013年10月の一覧

- 2013年9月の一覧

- 2013年8月の一覧

- 2013年7月の一覧

- 2013年6月の一覧

- 2013年5月の一覧

- 2013年4月の一覧

- 2013年3月の一覧

- 2013年2月の一覧

- 2013年1月の一覧

- 2012年12月の一覧

- 2012年11月の一覧

- 2012年10月の一覧

- 2012年9月の一覧

- 2012年8月の一覧

- 2012年7月の一覧

- 2012年6月の一覧

- 2012年5月の一覧

- 2012年4月の一覧

- 2012年3月の一覧

- 2012年2月の一覧

- 2012年1月の一覧

- 2011年12月の一覧

- 2011年11月の一覧

- 2011年10月の一覧

- 2011年9月の一覧

- 2011年8月の一覧

- 2011年7月の一覧

- 2011年6月の一覧

- 2011年5月の一覧

- 2011年4月の一覧

- 2011年3月の一覧

- 2011年2月の一覧

- 2011年1月の一覧

- 2010年12月の一覧

- 2010年11月の一覧

- 2010年10月の一覧

- 2010年9月の一覧

- 2010年8月の一覧

- 2010年7月の一覧

- 2010年6月の一覧

- 2010年5月の一覧

- 2010年4月の一覧

- 2010年3月の一覧

- 2010年2月の一覧

- 2010年1月の一覧

- 2009年12月の一覧

- 2009年11月の一覧

- 2009年10月の一覧

- 2009年9月の一覧

- 2009年8月の一覧

- 2009年7月の一覧

- 2009年6月の一覧

- 2009年5月の一覧

- 2009年4月の一覧

- 2009年3月の一覧

- 2009年2月の一覧

- 2009年1月の一覧

- 2008年12月の一覧

- 2008年11月の一覧

- 2008年10月の一覧

- 2008年9月の一覧

- 2008年8月の一覧

Hajime Asaokaさんのブログ

(一般に公開)

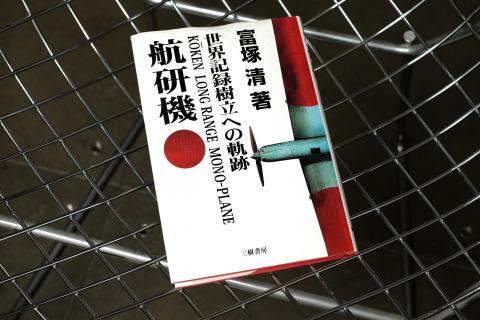

- 航研機2014年12月26日04:20

-

航研機というのは、その昔、東京大学にあった航空研究所が、その最初の研究成果として開発した長距離レコードブレーカーのことです。(興味のある方はWIKIでも調べてみてください。)この本はその開発ストーリー。専門家向けというわけではありませんから、普通に平易に読めますし、多少の工学知識があるのであれば、さらに深く読むことも出来るでしょう。それはブループリントから実機の記録達成までの実に興味深い内容です。

この航研機は僕が子供の頃に見た学研の図鑑にも載っていたので以前から知っていました。それはモノクロの小さな写真で紹介されていただけなので、普通は見過ごしてしまうかもしれません。でも僕の父はこの飛行機に多少の思い入れがあり、「これは航研機と言ってね。。。」と話してくれたことがあります。

思い入れと言うのは、実は航研機の開発メンバーの一人であった木村秀政氏のご子息と、私の父の戦時中の疎開先が一緒だったということがあります。それで、たまに木村秀政氏が息子さんに会いに訪ねて来たのだそうです。その際に飛行機のいろいろなこと、航研機のこと、またその場で飛行機のスケッチなどを披露してくれたそうです。ちなみに、木村秀政氏はあの堀越二郎と同期生、存命中は「鳥人間コンテスト」の解説者としても活躍されていましたから、TVでご覧になったことのある方も多いと思います。

父が木村秀政氏から聞いた話の中で興味深かったのは、当時の飛行機開発は、まずスケッチから入るということでした。その理由は「美しいフォルムは高性能」ということだそうです。僕は飛行機は物理法則だけで飛翔しているわけだから、はじめにスケッチありきということに多少の違和感を覚えました。

さて、話はとんで。。。

僕が藝大のデザイン科にいた時に「彫塑」の実習があったのですが、これは彫刻科のアトリエで彫刻科の教授の元で行われました(実習内容は女性ヌードの塑造)。その時の実習のオリエン時に、大戦中の飛行機開発の際に、翼と胴体のつけ根の部分の形を作るのに、当時の彫刻科の学生がよばれて造形したという話を伺いました。その背景には、造形的に美しい面を作ると、空力的にも優れているということがあったそうです。この話はデザインにおける造形の大切さを具体的に説明してくれたということだと思うのですが、この時、木村秀政氏のスケッチの話を思い出し、点と点が繋がった気がしました。ちなみに、こういう「面取り」は現在のCAD用語で言うところの「フィレット」であり、コマンド一発でそれらしい面が作れますし、風洞実験もパソコン内の物理シミュレーション出来てしまいます。しかし、同じようなことを当時の製図板とソロバンだけでやったなら、膨大は手間と時間がかかったことでしょう。それを藝術屋の美的センスで補ったというのは、面白い話です。裏を返せば、その美的センスには、膨大な物理計算に匹敵するだけの情報量があるということになるのかもしれません。

航研機には非常にピュアな美しさがあります。それは純粋に飛ぶことだけを目指した機体であり、結果的に工学と芸術の接点と言えるものに昇華しているからでしょう。実は、僕の時計製作の目指すところも、そこにあります。。。また、僕は、それこそが「デザイン」というものだと思います。そしてデザイナー出身の僕が自ら時計を作る理由でもあります。

コメント