12月のカレンダー >

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

| 28 | 29 | 30 | 31 |

最近のブログ

最近のコメント

各月のブログ

- 2025年12月の一覧

- 2025年11月の一覧

- 2025年10月の一覧

- 2025年9月の一覧

- 2025年8月の一覧

- 2025年7月の一覧

- 2025年6月の一覧

- 2025年5月の一覧

- 2025年4月の一覧

- 2025年3月の一覧

- 2025年2月の一覧

- 2025年1月の一覧

- 2024年12月の一覧

- 2024年11月の一覧

- 2024年10月の一覧

- 2024年9月の一覧

- 2024年8月の一覧

- 2024年7月の一覧

- 2024年6月の一覧

- 2024年5月の一覧

- 2024年4月の一覧

- 2024年3月の一覧

- 2024年2月の一覧

- 2024年1月の一覧

- 2023年12月の一覧

- 2023年11月の一覧

- 2023年10月の一覧

- 2023年9月の一覧

- 2023年8月の一覧

- 2023年7月の一覧

- 2023年6月の一覧

- 2023年5月の一覧

- 2023年4月の一覧

- 2023年3月の一覧

- 2023年2月の一覧

- 2023年1月の一覧

- 2022年12月の一覧

- 2022年11月の一覧

- 2022年10月の一覧

- 2022年9月の一覧

- 2022年8月の一覧

- 2022年7月の一覧

- 2022年6月の一覧

- 2022年5月の一覧

- 2022年4月の一覧

- 2022年3月の一覧

- 2022年2月の一覧

- 2022年1月の一覧

- 2021年12月の一覧

- 2021年11月の一覧

- 2021年10月の一覧

- 2021年9月の一覧

- 2021年8月の一覧

- 2021年7月の一覧

- 2021年6月の一覧

- 2021年5月の一覧

- 2021年4月の一覧

- 2021年3月の一覧

- 2021年2月の一覧

- 2021年1月の一覧

- 2020年12月の一覧

- 2020年11月の一覧

- 2020年10月の一覧

- 2020年9月の一覧

- 2020年8月の一覧

- 2020年7月の一覧

- 2020年6月の一覧

- 2020年5月の一覧

- 2020年4月の一覧

- 2020年3月の一覧

- 2020年2月の一覧

- 2020年1月の一覧

- 2019年12月の一覧

- 2019年11月の一覧

- 2019年10月の一覧

- 2019年9月の一覧

- 2019年8月の一覧

- 2019年7月の一覧

- 2019年6月の一覧

- 2019年5月の一覧

- 2019年4月の一覧

- 2019年3月の一覧

- 2019年2月の一覧

- 2019年1月の一覧

- 2018年12月の一覧

- 2018年11月の一覧

- 2018年10月の一覧

- 2018年9月の一覧

- 2018年8月の一覧

- 2018年7月の一覧

- 2018年6月の一覧

- 2018年5月の一覧

- 2018年4月の一覧

- 2018年3月の一覧

- 2018年2月の一覧

- 2018年1月の一覧

- 2017年12月の一覧

- 2017年11月の一覧

- 2017年10月の一覧

- 2017年9月の一覧

- 2017年8月の一覧

- 2017年7月の一覧

- 2017年6月の一覧

- 2017年5月の一覧

- 2017年4月の一覧

- 2017年3月の一覧

- 2017年2月の一覧

- 2017年1月の一覧

- 2016年12月の一覧

- 2016年11月の一覧

- 2016年10月の一覧

- 2016年9月の一覧

- 2016年8月の一覧

- 2016年7月の一覧

- 2016年6月の一覧

- 2016年5月の一覧

- 2016年4月の一覧

- 2016年3月の一覧

- 2016年2月の一覧

- 2016年1月の一覧

- 2015年12月の一覧

- 2015年11月の一覧

- 2015年10月の一覧

- 2015年9月の一覧

- 2015年8月の一覧

- 2015年7月の一覧

- 2015年6月の一覧

- 2015年5月の一覧

- 2015年4月の一覧

- 2015年3月の一覧

- 2015年2月の一覧

- 2015年1月の一覧

- 2014年12月の一覧

teacupさんのブログ

(一般に公開)

- 江戸時代のからくり文化2014年12月28日00:05

-

からくり文化はなぜ、江戸時代に開花したのでしょう?

放送大学テレビ特別講座「江戸時代のからくり文化」(45分番組)が、1月1日(木)の夜、20時45分から放送(BSのサブチャンネル)されます。

この番組は2010年に放送され、その後毎年、再放送されているものです。

国立科学博物館の鈴木一義氏の解説に始まり、時計技術との関連が語られ、江戸時代の各種からくりの実演を、仕組みの解説を含めて見ることができます。

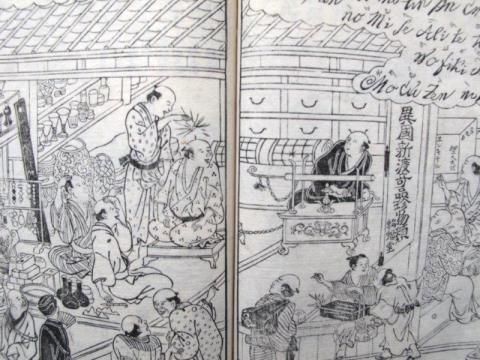

なお、ここに掲げた写真は、18世紀末に刊行された『摂津名所図会』という本の中の挿絵(部分)です。異国から渡来した珍品を売っている店で、エレキテルを体験している庶民が描かれています。

摂津名所図会は全部で9巻12冊あり、古書店で全巻セットの価格は現在、10万円を超えます。私はこのうち、エレキテルや竹田からくり芝居など、からくり関連の挿絵が載っている巻四だけで売りに出している店をたまたま発見し、購入しました。価格が1万円もしなかったので、ラッキーでした。

今年の残り時間もあとわずか。皆さま、どうか良いお年をお迎えください。

- 時計仕掛けの文化

コメント