最近のブログ

最近のコメント

各月のブログ

- 2025年12月の一覧

- 2025年11月の一覧

- 2025年10月の一覧

- 2025年9月の一覧

- 2025年8月の一覧

- 2025年7月の一覧

- 2025年6月の一覧

- 2025年5月の一覧

- 2025年4月の一覧

- 2025年3月の一覧

- 2025年2月の一覧

- 2025年1月の一覧

- 2024年12月の一覧

- 2024年11月の一覧

- 2024年10月の一覧

- 2024年9月の一覧

- 2024年8月の一覧

- 2024年7月の一覧

- 2024年6月の一覧

- 2024年5月の一覧

- 2024年4月の一覧

- 2024年3月の一覧

- 2024年2月の一覧

- 2024年1月の一覧

- 2023年12月の一覧

- 2023年11月の一覧

- 2023年10月の一覧

- 2023年9月の一覧

- 2023年8月の一覧

- 2023年7月の一覧

- 2023年6月の一覧

- 2023年5月の一覧

- 2023年4月の一覧

- 2023年3月の一覧

- 2023年2月の一覧

- 2023年1月の一覧

- 2022年12月の一覧

- 2022年11月の一覧

- 2022年10月の一覧

- 2022年9月の一覧

- 2022年8月の一覧

- 2022年7月の一覧

- 2022年6月の一覧

- 2022年5月の一覧

- 2022年4月の一覧

- 2022年3月の一覧

- 2022年2月の一覧

- 2022年1月の一覧

- 2021年12月の一覧

- 2021年11月の一覧

- 2021年10月の一覧

- 2021年9月の一覧

- 2021年8月の一覧

- 2021年7月の一覧

- 2021年6月の一覧

- 2021年5月の一覧

- 2021年4月の一覧

- 2021年3月の一覧

- 2021年2月の一覧

- 2021年1月の一覧

- 2020年12月の一覧

- 2020年11月の一覧

- 2020年10月の一覧

- 2020年9月の一覧

- 2020年8月の一覧

- 2020年7月の一覧

- 2020年6月の一覧

- 2020年5月の一覧

- 2020年4月の一覧

- 2020年3月の一覧

- 2020年2月の一覧

- 2020年1月の一覧

- 2019年12月の一覧

- 2019年11月の一覧

- 2019年10月の一覧

- 2019年9月の一覧

- 2019年8月の一覧

- 2019年7月の一覧

- 2019年6月の一覧

- 2019年5月の一覧

- 2019年4月の一覧

- 2019年3月の一覧

- 2019年2月の一覧

- 2019年1月の一覧

- 2018年12月の一覧

- 2018年11月の一覧

- 2018年10月の一覧

- 2018年9月の一覧

- 2018年8月の一覧

- 2018年7月の一覧

- 2018年6月の一覧

- 2018年5月の一覧

- 2018年4月の一覧

- 2018年3月の一覧

- 2018年2月の一覧

- 2018年1月の一覧

- 2017年12月の一覧

- 2017年11月の一覧

- 2017年10月の一覧

- 2017年9月の一覧

- 2017年8月の一覧

- 2017年7月の一覧

- 2017年6月の一覧

- 2017年5月の一覧

- 2017年4月の一覧

- 2017年3月の一覧

- 2017年2月の一覧

- 2017年1月の一覧

- 2016年12月の一覧

- 2016年11月の一覧

- 2016年10月の一覧

- 2016年9月の一覧

- 2016年8月の一覧

- 2016年7月の一覧

- 2016年6月の一覧

- 2016年5月の一覧

- 2016年4月の一覧

- 2016年3月の一覧

- 2016年2月の一覧

- 2016年1月の一覧

- 2015年12月の一覧

- 2015年11月の一覧

- 2015年10月の一覧

- 2015年9月の一覧

- 2015年8月の一覧

- 2015年7月の一覧

- 2015年6月の一覧

- 2015年5月の一覧

- 2015年4月の一覧

- 2015年3月の一覧

- 2015年2月の一覧

- 2015年1月の一覧

- 2014年12月の一覧

teacupさんのブログ

(一般に公開)

- 万年時計のゼンマイはなぜ真鍮なのか(8) ――リボン鋼2015年02月23日18:52

-

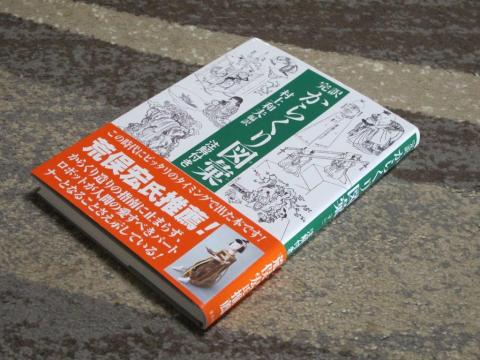

上掲写真は、村上和夫編訳『完訳からくり図彙』(2014年・並木書房)です。

上記の書名に「からくり図彙」とあるのは、細川半蔵頼直著『機巧図彙(からくりずい)』(寛政8年(1796)・須原屋市兵衛版)のことです。

機巧図彙は、世界的にも高く評価されている技術啓蒙書で、首巻・上巻・下巻の3巻からなり、首巻に掛時計、櫓時計、尺時計の3種の和時計、上巻と下巻に茶運び人形をはじめとした座敷からくり9点が、構造、部品の説明も含めて、それぞれどのように作ればよいか、詳細に解説されています。

機巧図彙のなかで細川半蔵は、バネに関して興味深い説明をしています。

下巻に揺盃(いようはい)というからくりの作り方が解説されているのですが、そのなかで「はじき金は、きたひ金にて紙のうすさに作るべし」(『完訳からくり図彙』P212)と述べているのです。

真鍮を「紙の薄さ」のバネに鍛造するのは至難の業だと思いますから、この記述は「鉄を紙の薄さに鍛えて、バネにしなさい」の意味にとれます。

18世紀末の日本人は紙の薄さのバネ鋼を作れた、と解釈してよいでしょう。但し、ゼンマイに用いられるようなリボン鋼を当時の日本人が作れたかどうかは、この文章では判断できません。

日本人はいつ、ゼンマイ時計に使用できる性能を持ったリボン鋼を作れるようになったのでしょうか。

なお、上掲写真の『完訳からくり図彙』は、まず右ページに機巧図彙の影印(オリジナルのページそのものを複写し製版したもの)を1ページずつ掲載し、影印のすべての文章・語句に赤の引き出し線とアルファベットを付けてあります。そして対する左ページには、アルファベットごとに原文の翻刻と現代語訳を載せ、最後に注解を加える形で、機巧図彙の全ページを見開き2ページずつで完訳しています。

また前書きとして、日本のからくり文化について40ページ余りにわたり、ヨーロッパのオートマタとの文化比較も含めて、概論を述べています。

この本については、当SNS会員の宗一郎さんが、読んだ感想を書く旨、以下のmr.hmvさんのブログで表明されています。

http://www.webchronos.net/sns/?m=pc&a=page_fh_diary&targe...

なのでこれ幸いと、厚かましくも宗一郎さんに、この本の感想をここに書いていただきたく、お願いする次第です(汗)。

宗一郎さ~ん、簡単で結構ですので、完訳からくり図彙を読んだ感想を書き込んでいただけると、当ブログの話に厚みが出て(汗)、とてもありがたいです。どうぞよろしくお願い申し上げます。

- 時計仕掛けの文化

コメント