最近のブログ

最近のコメント

各月のブログ

- 2025年12月の一覧

- 2025年11月の一覧

- 2025年10月の一覧

- 2025年9月の一覧

- 2025年8月の一覧

- 2025年7月の一覧

- 2025年6月の一覧

- 2025年5月の一覧

- 2025年4月の一覧

- 2025年3月の一覧

- 2025年2月の一覧

- 2025年1月の一覧

- 2024年12月の一覧

- 2024年11月の一覧

- 2024年10月の一覧

- 2024年9月の一覧

- 2024年8月の一覧

- 2024年7月の一覧

- 2024年6月の一覧

- 2024年5月の一覧

- 2024年4月の一覧

- 2024年3月の一覧

- 2024年2月の一覧

- 2024年1月の一覧

- 2023年12月の一覧

- 2023年11月の一覧

- 2023年10月の一覧

- 2023年9月の一覧

- 2023年8月の一覧

- 2023年7月の一覧

- 2023年6月の一覧

- 2023年5月の一覧

- 2023年4月の一覧

- 2023年3月の一覧

- 2023年2月の一覧

- 2023年1月の一覧

- 2022年12月の一覧

- 2022年11月の一覧

- 2022年10月の一覧

- 2022年9月の一覧

- 2022年8月の一覧

- 2022年7月の一覧

- 2022年6月の一覧

- 2022年5月の一覧

- 2022年4月の一覧

- 2022年3月の一覧

- 2022年2月の一覧

- 2022年1月の一覧

- 2021年12月の一覧

- 2021年11月の一覧

- 2021年10月の一覧

- 2021年9月の一覧

- 2021年8月の一覧

- 2021年7月の一覧

- 2021年6月の一覧

- 2021年5月の一覧

- 2021年4月の一覧

- 2021年3月の一覧

- 2021年2月の一覧

- 2021年1月の一覧

- 2020年12月の一覧

- 2020年11月の一覧

- 2020年10月の一覧

- 2020年9月の一覧

- 2020年8月の一覧

- 2020年7月の一覧

- 2020年6月の一覧

- 2020年5月の一覧

- 2020年4月の一覧

- 2020年3月の一覧

- 2020年2月の一覧

- 2020年1月の一覧

- 2019年12月の一覧

- 2019年11月の一覧

- 2019年10月の一覧

- 2019年9月の一覧

- 2019年8月の一覧

- 2019年7月の一覧

- 2019年6月の一覧

- 2019年5月の一覧

- 2019年4月の一覧

- 2019年3月の一覧

- 2019年2月の一覧

- 2019年1月の一覧

- 2018年12月の一覧

- 2018年11月の一覧

- 2018年10月の一覧

- 2018年9月の一覧

- 2018年8月の一覧

- 2018年7月の一覧

- 2018年6月の一覧

- 2018年5月の一覧

- 2018年4月の一覧

- 2018年3月の一覧

- 2018年2月の一覧

- 2018年1月の一覧

- 2017年12月の一覧

- 2017年11月の一覧

- 2017年10月の一覧

- 2017年9月の一覧

- 2017年8月の一覧

- 2017年7月の一覧

- 2017年6月の一覧

- 2017年5月の一覧

- 2017年4月の一覧

- 2017年3月の一覧

- 2017年2月の一覧

- 2017年1月の一覧

- 2016年12月の一覧

- 2016年11月の一覧

- 2016年10月の一覧

- 2016年9月の一覧

- 2016年8月の一覧

- 2016年7月の一覧

- 2016年6月の一覧

- 2016年5月の一覧

- 2016年4月の一覧

- 2016年3月の一覧

- 2016年2月の一覧

- 2016年1月の一覧

- 2015年12月の一覧

- 2015年11月の一覧

- 2015年10月の一覧

- 2015年9月の一覧

- 2015年8月の一覧

- 2015年7月の一覧

- 2015年6月の一覧

- 2015年5月の一覧

- 2015年4月の一覧

- 2015年3月の一覧

- 2015年2月の一覧

- 2015年1月の一覧

- 2014年12月の一覧

teacupさんのブログ

(一般に公開)

- 万年時計のゼンマイはなぜ真鍮なのか(12) ――広告コピーの変化2015年02月25日07:30

-

山口隆二氏が『日本の時計』で述べているように、18世紀末以降、和時計としての枕時計がさまざまに作られるようになったとしましょう。では、そこに使用されたゼンマイは真鍮なのか、はたまた鋼なのか。鋼のゼンマイが比較的容易に入手できるようになったから、日本の時計師達は、西洋のキャリッジクロックやブラケットクロックに匹敵するような枕時計を作ろうと挑戦したのではないでしょうか。

では枕時計に鋼のゼンマイが使われていたとして、それは国産か、輸入品か。実用に足るゼンマイが国産化された時期はいつなのか。私はまだその明快な答えを知りません。

18世紀末以降、鋼のゼンマイが日本で入手しやすくなっていたのなら、なぜ久重は真鍮のゼンマイを万年時計に使用したのでしょうか。万年時計を動かすに足る強力な鋼のゼンマイが入手できなかったため、真鍮のゼンマイを作ったのでしょうか。

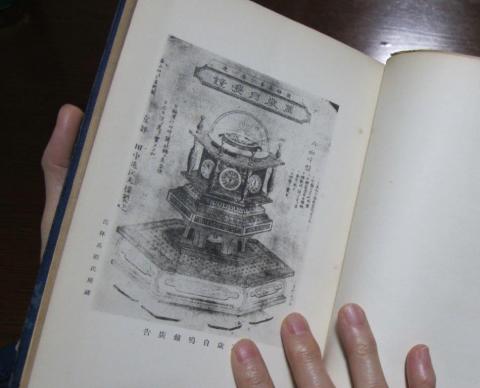

「京都 田中近江大掾製之」と書かれた嘉永4年版の万年時計の広告(上掲写真)が、このシリーズ1回目に取り上げた書籍『田中近江大掾』に掲載されています。そこには「発條巻事一歳一回」とあります。つまり「ゼンマイを巻くのは1年に1回」です。嘉永4年は、万年時計が完成した年です。ところが翌嘉永5年版の広告では「発條ヲ巻クコト一年ニ四五度ニ過ギズ」(同書P63)となっています。つまり「ゼンマイを巻くのは1年に4~5度に過ぎない」です。

興味深いことに、『復元報告書』には万年時計のフュージーを検証した結果として、「フュージーの溝とチェーンの接触した跡を調べた結果、チェーンは2巻き位しか巻いた形跡がなかった。多分強度上これ以上巻くのは無理と判断したのであろう。ちなみに2巻き位が限度だとすると、実際の時計の持続日数は75日位になる。」(同書P20)と述べられています。75日ごとに1度巻くとすると、5度巻けば1年間作動することになります。

「久重は、1年に1度ゼンマイを巻けばよい万年時計をつくろうとした。しかし、それを実現できるような強力な鋼のゼンマイは入手できず、新規に鋼ゼンマイを製造しようとしても、国内の鍛冶職人のなかに自分が望むほどの能力を持つ人間を探し出せなかった。一方、真鍮ゼンマイは自作のからくり人形に何度も使用しているし、故郷久留米の刀鍛冶に無理を言えば、強力なものを作ってもらえそうだった。それに、1個の真鍮ゼンマイで1年間万年時計を動かすのは難しいが、複数個を組み合わせれば可能と思われた。久重は知恵を絞ってその機構を考案し、真鍮ゼンマイも納得のいくものができあがった。ついに万年時計は完成した。

だが久重は愕然とする。万年時計を作動させようと実際にゼンマイを巻いてみると、2回ほど巻き上げたところで機構がミシミシと音を立てはじめたのだ。『発條巻事一歳一回』の広告コピーは1年後、『発條ヲ巻クコト一年ニ四五度ニ過ギズ』に変更された……」

最後のカッコ書きの文章は、私の夢想です。

以上、私がずっとさまよっている迷宮世界の一端を、思いつくまま12回にわたって書きました。最後まで読んでいただいた皆さま、ありがとうございます。

- 時計仕掛けの文化

コメント