ラドーの先進性を象徴する、ふたつのスクエアウォッチが登場した。アンリアレイジの森永邦彦と7年ぶりに手を組んだ「トゥルー スクエア×森永邦彦」は、紫外線によって色を変える風防が特徴的なモデルだ。そして、1983年に登場したモデルを復刻した「アナトム オートマティック」は、ラドーの集大成というにふさわしいモデルに仕上がっている。

細田雄人(本誌):取材・文 Edited & Text by Yuto Hosoda (Chronos-Japan)

[クロノス日本版 2024年5月号掲載記事]

“影”が表現する“光”

2017年にアンリアレイジの森永邦彦とのタッグによって、フォトクロミズムを取り入れた「トゥルー シャドー」を送り出したラドー。そんな両者が7年ぶりに手を組み、「トゥルー スクエア×森永邦彦」を送り出した。今回も作品のテーマとなるのは“影”、そして“光”だ。

デザイナー森永邦彦とのコラボレーション第2弾。紫外線の照射によって風防の色を変えるフォトクロミック現象を取り入れる。搭載ムーブメントはニヴァクロン製ヒゲゼンマイを採用したCal.R808。自動巻き(Cal.R808)。25石。2万1600振動/時。パワーリザーブ約80時間。プラズマハイテクセラミックケース(縦44.2×横38.0mm、厚さ9.7mm)。5気圧防水。42万3500円(税込み)。

2017年にファッションデザイナーの森永邦彦とのコラボレーション「トゥルー シャドー」で、影と光をテーマに全く新しい時計の在り方を追求したラドー。そんな両者が7年ぶりにタッグを組み、新作「トゥルー スクエア×森永邦彦」を発表した。

ベースとなったのは「トゥルー スクエア」シリーズだ。ブランドの代名詞たるプラズマハイテクセラミックス製のスクエアケースに、パワーリザーブ約80時間の自動巻きムーブメント、Cal.R808を組み合わせた、今やラドーの主力とも言える存在である。

新作トゥルー スクエア×森永邦彦は、前作トゥルー シャドー同様に「フォトクロミック材料」と呼ばれる紫外線によって色を変えるポリマーをムーブメントの上に貼り、可逆性の変色を起こすことで時計の姿を変えていく。具体的には「トゥルー スクエア オートマティック オープンハート」をよりシンプルにしたスケルトンウォッチが、紫外線を浴びるに連れて暗くなっていき、最後は影が文字盤を覆うように黒くなる。そして紫外線が当たらなくなると、徐々に影が取り払われていく、というものだ。

森永は自身が主宰するファッションブランド「アンリアレイジ」でも度々、このフォトクロミズムを作品に取り入れている。19年春夏コレクションで発表された「クリア」では、光を透過する透明色と吸収する黒という対極の存在を結びつけるための仕掛けとして。そして昨年10月にパリコレで登場した24年春夏コレクションでは「インビジブル」をテーマに、透明なPVC素材をカラフルに彩る技法として用いた。自身のコレクションと同様の手法を使って、森永は新作にどのようなメッセージを込めたのか?

前作、トゥルー シャドー発表時に森永は時の移ろいを日の昇り沈みに起因するフォトクロミズムによって表現した旨を語っていた。朝、家を出る時には透明だった時計が、日中、太陽の光を浴びる中で徐々に色を変えていき、日が沈み出していくと、影が消えていく。推測でしかないが、トゥルー スクエア×森永邦彦にとって、本来の姿というのは影が文字盤を覆っている状態ではないか?

その証拠に、この状態では変色前にはほとんど読み取れなかったブランドロゴが文字盤とのコントラストによって鮮明に浮かび上がってくる。影は光があるからこそ生まれるものであり、光なき場所は暗闇である。トゥルー スクエア×森永邦彦も文字盤が変色しても漆黒にはならず、わずかにムーブメントは見える状態だ。影に覆われた文字盤によって、森永は昇った太陽=光を表したに違いない。なお、自分を含めた時計メディアは、トゥルー スクエア×森永邦彦を手に取ったとしても、ブルーライトを当て、その変化を知ることしかできない。森永の意図した、日の動きに連動した時計の変化を体感できるのは、所有者のみの特権だ。

森永邦彦と挑戦する“影”の表現

1980年、東京生まれ。早稲田大学社会学部卒業と同時に、ファッションブランド「アンリアレイジ」を設立する。2020年にはフェンディと協業も。

ラドーと森永邦彦の初コラボレーションは2017年にさかのぼる。当時、ラドーは各分野で活躍する6人のクリエーターと、それぞれのコラボレーションモデルを製作する「ラドートゥルー デザイナーズ コレクション」を発表。各クリエーターは「シンプリシティ」「ライトネス」「サステイナブルデザイン」というテーマから、各々の作品を生み出していた。

その6人の中で、唯一のアジア人として参加したのが森永だった。森永はこの企画で「トゥルー シャドー」を発表後、三井化学と協業し、アンリアレイジでもフォトクロミズムを取り入れるようになる。

エルゴノミクスを突き詰めたアイコニックスクエアの帰還

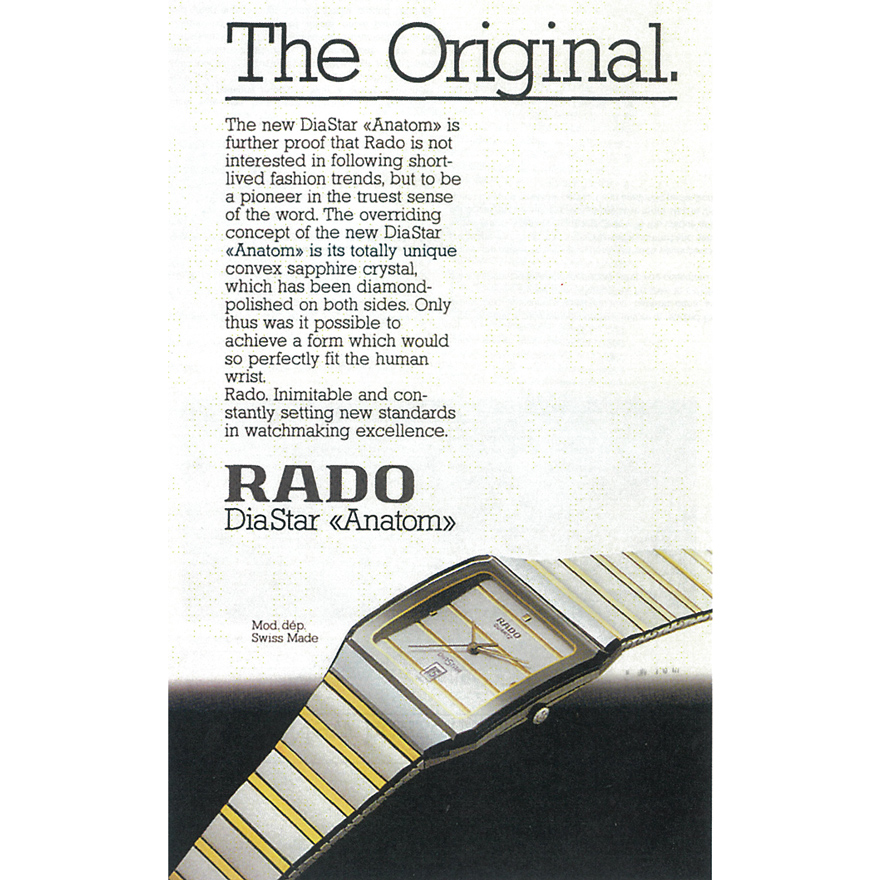

1980年代にエルゴノミクスの考え方を腕時計でいち早く取り入れたラドー「アナトム」が、自動巻きムーブメントを搭載して復活を遂げた。腕にフィットするケースデザインと、アイコニックなサファイアクリスタル製風防はそのままに、自慢の装着感をブラッシュアップしたアナトムは、まさにラドーの集大成的モデルだ。

40年ぶりに復活を遂げたスクエアウォッチ。オリジナルはダイヤスターコレクションの1モデルという扱いだったが、今回は独立したコレクションとして展開される。自動巻き(Cal.R766)。21石。2万1600振動/時。パワーリザーブ約72時間。ハイテクセラミックケース(縦46.3×横32.5mm、厚さ11.3mm)。5気圧防水。52万9100円(税込み)。

近年、耳にすることが多くなったエルゴノミクス(人間工学)という単語。一般社団法人日本人間工学会によれば、「働きやすい職場や生活しやすい環境を実現し、安全で使いやすい道具や機械をつくることに役立つ実践的な科学技術」を指す。この考えに基づいて、人体が効率的に使用できるように設計・デザインされたものをエルゴノミックデザインと呼び、今日では椅子やマウスなどのツールで多く用いられている。しかし、身に着けて時間を確認する腕時計というツールにおいては、装着感という評価軸が存在しながら、不思議なことにエルゴノミックデザインを積極的に取り入れたものは多くない。そんな中、ラドーが復刻したスクエアケースの「アナトム オートマティック」は、まさにこのエルゴノミクスを突き詰めた、ストレスフリーな装着感を持つ。

1983年にダイヤスターコレクションの1モデルとして登場したアナトムは、「アナトミック=人体構造学的」という言葉を語源としたモデル名からも明確なように、エルゴノミックデザインを腕時計に採用したものだった。この取り組みがいかに先進的だったかということは、エルゴノミックデザインを取り入れ、時計業界で一世を風靡したヨルグ・イゼック(現ハイゼック)「キラダ」のデビュー年が97年であったことからも想像に難くない。余談だが、エルゴノミクスという概念を日本で広めたハーマンミラー社のオフィスチェア「アーロンチェア」のデビュー年は94年である。このことからも、いかにアナトムが先進的な腕時計だったかが伝わってくるはずだ。

そんなかつてのアイコンを復刻したアナトムは、自慢だった装着感により一層の磨きをかけてきた。例えば腕の形に沿って湾曲されたケースデザインを踏襲しつつも、素材をハードメタルから軽量なセラミックス製に変更。肌なじみを改善したうえで、ムーブメントをクォーツから自動巻きに変えたことによるヘッドの重量増にうまく対応している。加えてブレスレットもラバーストラップへとチェンジし、より時計全体が腕にフィットするように追い込んだ。手首に吸い付くように載せられるアナトムの装着感には、軽さだけではない〝考えられた〞心地よさが確かに存在している。

ちなみに、時計業界にサファイアクリスタルやハイテクセラミックスといった加工の困難な硬質な素材をいち早く取り入れたのもラドーだ。セラミックケースと同作のもうひとつの特徴である、ミドルケースを覆うサファイアクリスタル製風防も相まって、新しいアナトムはまさにラドーの集大成というにふさわしいモデルに仕上がっている。

https://www.webchronos.net/features/97971/

https://www.webchronos.net/features/91046/

https://www.webchronos.net/features/96190/