“時計愛好家”の定義とは何だろう? これまでこの特集に登場してきた愛好家諸氏とは、いわゆる“蒐集家”に分類される人種たちであり、その嗜好を語っていただいたうえでの“お宝拝見”がハイライトだった。しかし時計愛好家とは、すなわちコレクターだけを指すのだろうか?エンジニアとしての視線で時計と向き合い、しかも焦らず騒がず、将来の“時計作り”に向けての研鑽を重ねる。そんな幸せな“時計趣味人”のひとりがT.R.さんだ。

自動車関連の部品設計を手掛けるエンジニア。偶然に見たテレビ番組で“独立時計師”の存在を知り、時計は自分で作れて、しかも作った機械を見せることができることに大きな興味を抱く。時計趣味歴は1~2年と言うが、定年退職後の趣味として“時計作り”をすると決め、その準備を始めたばかりの日本アマチュア時計師会会員。

Photographs by Takafumi Okuda, Eiichi Okuyama, Yu Mitamura

鈴木裕之:取材・文 Text by Hiroyuki Suzuki

[クロノス日本版 2019年3月号掲載記事]

「作ることや直すことで満足するのではなく、“解って初めて満足”できるのです」

新たな“ご当地ナンバー”が格好良すぎると話題になっている、その近隣地域に暮らすT.R.さんは、これまで本特集に登場してきた時計愛好家たちとはかなり趣を異にしている。日常的に愛用している時計は、小柳時計店がプロデュースするハウスブランドのサントコアや、ちょっと旧いIWCのポートフィノ。あとは趣味の自転車に乗るために使うスントや、人生の節目に購入した“ごく普通の時計たち”がそのまま大事に残されている。

しかし一方では、バラバラにされたシーマやタヴァンのオールドムーブメントがきちんと整理されていたり、大量の歯車やテンプがストックされていたりする。Tさんとの出会いは小誌が大阪で行ったあるイベントだった。そこに参加してくれたTさんと言葉を交わすうちに、編集長の広田雅将がその人柄に惚れ込んでしまった。Tさんは独立時計師とはスタンスが異なるのだが、“時計を作る人”で大筋は間違いない。正確には、そのための見識を深めようとする学究の徒だろうか。もちろん趣味である。

Tさんは機械に囲まれて育った。幼い頃に面倒を見てくれた祖父は、旋盤を用いた大砲の中ぐり加工などを専門にしていた大型機械工で、戦後は機械式ミシンの改良などに取り組んでいた。Tさんの生家には大量のミシンがあったし、機械部品を運ぶ手伝いもしていたという。その頃のTさんは、図鑑やミニカー、紙工作などでひとり遊びをしている時間が長かったらしい。小学校に上がる頃には木工を手掛けると同時に、ボーイスカウトやキャンプも楽しむようになる。大学はもちろん機械工学系に進み、在学中は自転車部に在籍していた。

「最初は家電メーカーで制御系の仕事をしていたんですけど、やっぱり機械をやりたかった。今の会社では、自動車関連部品のメカ設計や実験・解析を主に手掛けています」

Tさんの部屋に飾られた賞状には、自動車部品の性能向上を支える、摩擦低減、剛性向上、潤滑剤の改良といった項目の、発明賞や技術賞が並ぶ。つまりTさんは、そうした部品の研究開発に取り組み、成果を残してきたエンジニアなのだ。

「2〜3年前、独立時計師の菊野昌宏さんを偶然テレビで見たんです。私が作る機械は外から見ることができませんが、時計ならば機械そのものを見せられる。だから定年退職してからの趣味にしようと思って、シーマとタヴァンを買ってみたんです」

ガラのムーブメントを自分で直して、組み立ててみたいということだろうか?

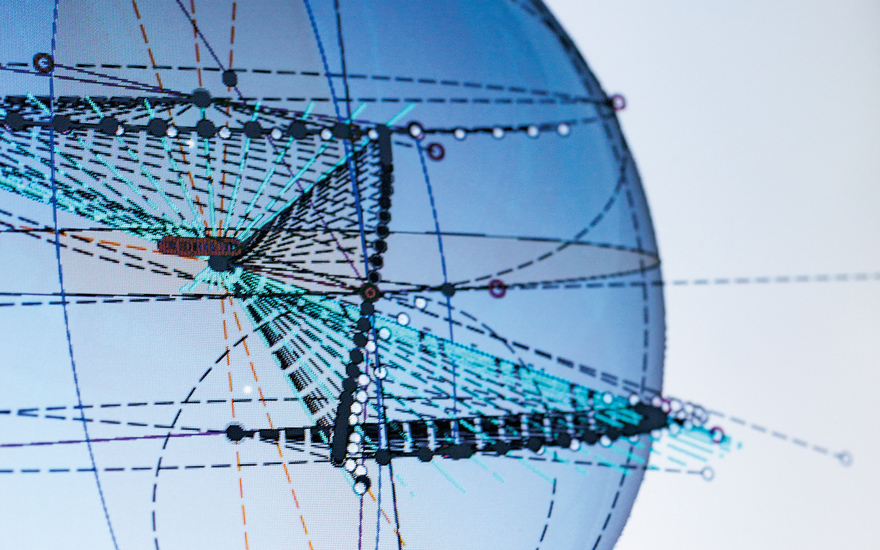

「いやいや、そうじゃないんですよ。実際、時計雑誌を見るよりは、修理指南書などを読むほうが好きなんですが、修理そのものに興味があるわけではないのです。例えば、趣味で3D-CADをやってる人たちが作った、ETA6497などのデータが公開されていますよね。そうしたデータや、自分の作ったデータの強度を計算してみて、さらに実機を見てみるんです。そうすると、設計として“攻めている”部分や、余裕を残している部分がだんだんと見えてきます」

こうした几帳面さはエンジニアならではの肌感覚なのだろう。しかし時計の設計でそこまで厳密な強度計算が必要だろうか?

あくまで趣味で愉しんでいるわけだし、仮に自分で設計したムーブメントが壊れても命に関わるようなことはないのだから、もっと気軽に向き合ってもよいのでは?

「私の場合はきっと“作って満足”ではないんでしょうね。“解って満足”なんです」

さらりとそう答えたTさんは、かなりの理論派だ。そんなTさんは最近、ツイッター上で知り合ったある独立時計師から依頼されて、スパイラルベベルギアの設計も手掛けているという。これはベベルギア全般に言えることだが、数学的に理想となる歯形は存在していても、それを能率的に加工できる工作機械は現在に至るも存在していない。つまり機械加工を前提とする限り、ベベルギアとは妥協の産物なのだ。だからこそTさんはそこを“攻める”。それが楽しいからだ。

「私が“時計作り”を趣味として始めるのは、定年退職した後と決めています。だから今はその準備期間。そういえば最近、スイス製のムーブメントを積んだハミルトンを手に入れたのですが、この出自がまったく分からない。1910〜20年代だと思うんですけど、何も情報がないんです」

そう言っていたTさんのツイッターを後日覗いてみると、なかなか面白いレポートが公開されていた。ケースのシリアルナンバーからアタリをつけると1908年の製造となるが、受け石が圧入だから30年代以降ではないか? ブルーサファイアの受け石が、天然石か人工石か気になったので顕微鏡観察してみたら、インクルージョンが認められたので人工石だろう、などなど。

Tさんが本格的に時計に興味を持ち始めたのはわずか1〜2年前だという。しかしその嗜好は“コレクション”には向かわず、機械としての時計を理解しようとする知的好奇心と、その結果としての“時計作り”に向かっている。取材時のTさんは41歳。Tさんが“自分の時計を作り始める”と決めた日まで、まだ数十年の時間がある。あくまで趣味だからこそ、決して拙速にならず、じっくりと腰を据えて……。煩悩に支配されて生きている筆者や、いわゆるコレクターという人種には、とても辿り着けない境地だろう。なんともうらやましい“時計愛好家”の姿ではないか。