自動巻き腕時計が誕生して100年を迎えた2022年の11月号で、クロノス日本版編集部は、自動巻き機構と真剣に向き合った。そのページをwebChronosへと転載していく。今回は、「後世に名を残す自動巻きの名機たち」を取り上げる。

広田雅将(本誌):文 Text by Masayuki Hirota (Chronos-Japan)

Edited & Text by Chronos Japan Edition (Yukiya Suzuki, Yuto Hosoda)

[クロノス日本版 2022年11月号掲載記事]

後世に名を残す自動巻きの名機たち

1922年のル・ロワに始まった腕時計自動巻きは、わずか100年で、別物と言えるほどの進化を遂げた。当初は手巻きの補助的な機構に過ぎなかったが、ロレックスがこれを実用に耐えうるものに変え、以降各社は、より高い巻き上げ効率と薄さを追求するようになった。その1世紀の歩みを、名機とともに振り返りたい。

自動巻き腕時計の歴史

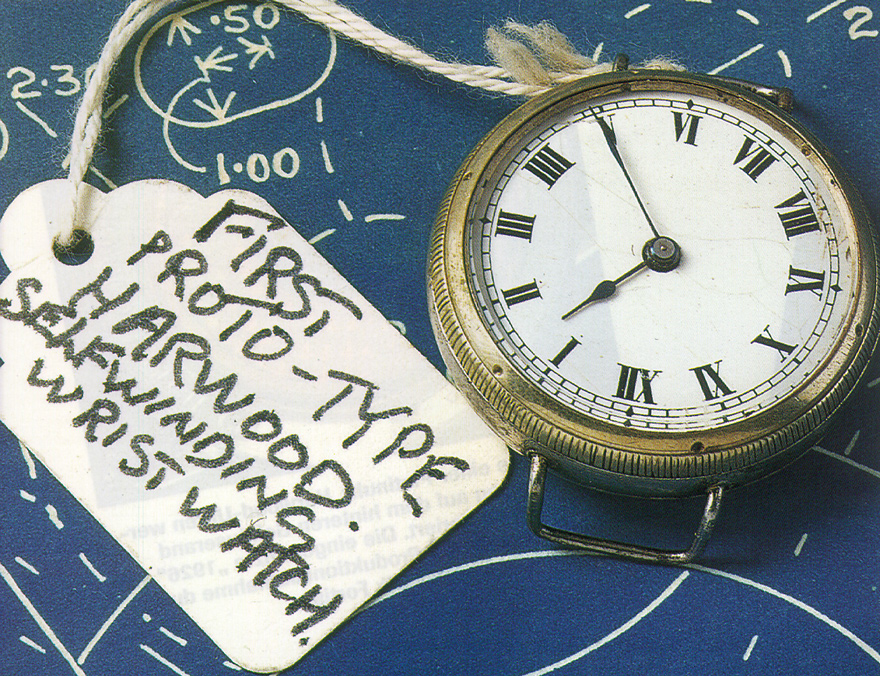

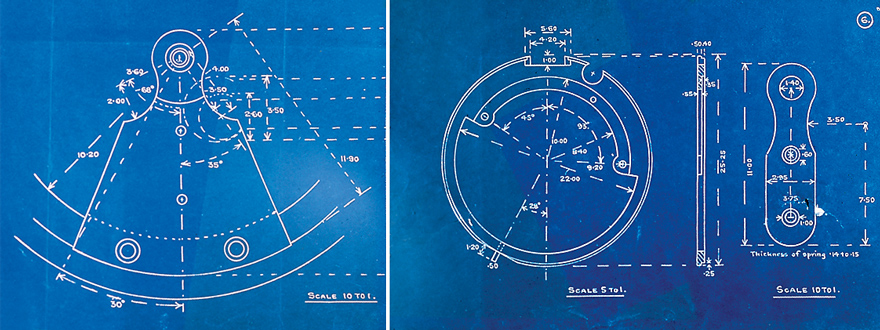

今や機械式時計の大半を占める自動巻き。その始まりは1926年にさかのぼる。この年、スイスのフォルティスとエボーシュメーカーのア・シルトが、センターローターを持つ自動巻き腕時計を初めて量産したのである。設計したのはイギリスの時計師ジョン・ハーウッド。彼は22年にこの自動巻きを考案し、24年に特許を取得した。もっとも、この時計はローターが270度しか回らないハーフローターで、かつ全巻きでも12時間しか駆動しなかったと言われている。

初の腕時計用自動巻きといえるのが1926年のハーウッド(フォルティス)である。これは270°の回転を持つハーフローター自動巻きだった。巻き上げはラチェットによる片方向巻き上げ。回転ベゼルで時間合わせと手巻きが可能だった。また同社は、ストラップの動きで巻き上げるオートリストも開発している。写真はプロトタイプ。

ロレックスのパーペチュアルが誕生

このハーウッド(の商業的な成功)に触発されたのがロレックスだった。創業者のハンス・ウイルスドルフは、自動巻きの「パーペチュアル」が開発された理由を、自叙伝でこう記した。「『パーペチュアル』の発明において重要な前提となったのは防水時計である。完全密閉されたケースの中でこそ、自動巻き時計は外的要因の影響を受けず、期待通りの規則正しさで機能することができるからだ」。つまりロレックスは、完全な防水性を与えるために、リュウズを開閉する必要が少ない自動巻きに着目したのだった。完成したのが、「ノイズがまったく発生せず、振動もなく、バンパーも使用せず、ローターが両方向に回転する自動巻きの巻き上げ機構」(ウイルスドルフ)を載せたロレックスのパーペチュアルだった。

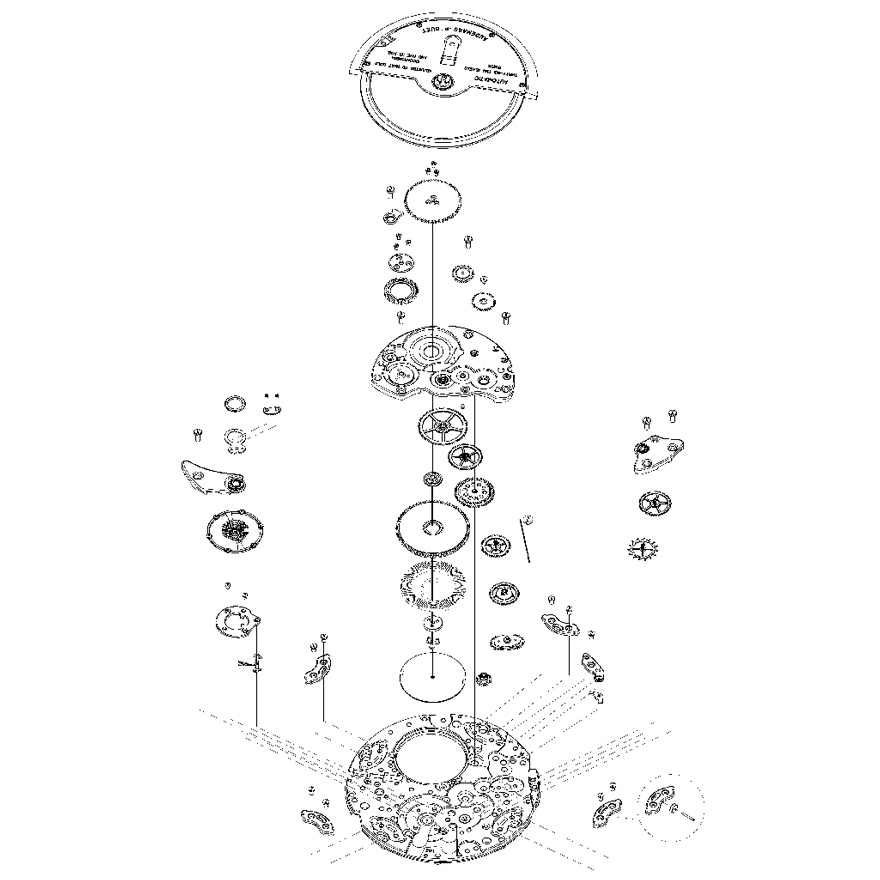

世界初の、全回転ローターを載せた自動巻き腕時計がロレックスの「パーペチュアル」である。わずか6時間着用するだけで、約35時間の駆動時間を得られたほか、ゼンマイの巻き上げ防止を防ぐため、香箱内にはスリッピングアタッチメントが設けられた。設計したのはエグラーの技術部長だったエミール・ボーラーである。

両方向巻き上げ機構を加えたムーブメント

ロレックスが実現した全回転ローターに、両方向巻き上げ機構を加えたのは、42年のフェルサの「ビディネーター」である。簡潔なスイッチングロッカー式自動巻きを採用した本作は近代的な自動巻きの祖と言えるかも知れない。続いて45年には、ロンジンが爪で巻き上げるラチェット式の自動巻きをCal.22Aに採用。50年にはIWCが同じくラチェット式自動巻きの傑作である「ペラトン自動巻き」(Cal.85)を完成させた。

歯車ではなく、爪の往復運動で巻き上げるラチェット式の自動巻き。最高傑作のひとつが、IWC「ペラトン自動巻き」である。この自動巻きを採用したIWCのCal.85系は、以降四半世紀以上もIWCの屋台骨を支えることとなる。なお写真は、1960年代のIWC Cal.854B。巻き上げ効率を下げることなく薄型化に成功した85系の集大成だ。

ちなみにスイスの各社が、戦後自動巻きの開発に取り組んだ理由は、最大の市場だったアメリカが自動巻きを好んだためだった。オメガ3代目の社長であったポール=エミール・ブランは「毎日手でゼンマイを巻くことを忘れるほど人々が怠惰であったら、私たちは時計作りをやめるべき」と述べたが、便利さを求める人々は、もはや手巻き時計に戻ることはなかったのである。

日本メーカーの取り組み

50年代にようやく量産体制を整えた日本メーカーも、遅ればせながら自動巻き機構の開発に取り組んだ。その金字塔が59年のセイコー「ジャイロマーベル」である。自動巻き機構に採用されたのは、ロンジンやIWCのようなラチェット式の自動巻き。しかし、売価を抑えるため自動巻き機構は簡潔にされた。そして簡潔な機構は、この「マジックレバー」自動巻きに、高い巻き上げ効率をも与えることとなった。

自動巻き時計の金字塔が、1959年のセイコー「ジャイロマーベル」(Cal.290)である。諏訪精工舎(セイコーエプソン)の開発したラチェット式のシンプルなマジックレバーは、高い巻き上げ効率と、戦略的な価格を両立させた。今や、自動巻きの世界標準のひとつ。リシュモン グループの「マジッククリック」もこの亜流だ。

自動巻き機構の薄型化

自動巻き機構が一通りの完成を見た50年代後半以降、各社は自動巻きムーブメントの薄型化に取り組んだ。先駆けのひとつが、ピアジェのCal.12Pである。これはローターをブリッジと同じ階層に置くことで、ムーブメントを極端に薄くした試みだった。可能な限り厚く、大きくなっていたローターは、この時代に入ると、薄く小さくなっていったのである。61年のシチズン「ジェット」(Cal.0300)や、67年のジャガー・ルクルト Cal.920も同様に薄型化の試みだった。とりわけ後者はオーデマ ピゲやヴァシュロン・コンスタンタンが採用した薄型自動巻きの傑作である。

自動巻きの薄型化で成功を収めたのが、1960年にピアジェが発表したCal.12Pである。輪列をオフセットさせるだけでなく、ムーブメントの地板を拡大し、隙間にコンパクトなマイクロローターを収めることで、自動巻きとしては当時最薄のムーブメント厚2.3mmを実現した。その設計思想は、後の薄型自動巻きに大きな影響を与えた。

薄型化に注力したシチズンは、さまざまな自動巻きの開発に取り組んだ。そのひとつがペリフェラルローター自動巻きを載せたシチズン「ジェット」(Cal.H/0300)である。おそらくは、世界で初めて外周ローターを採用した自動巻き。ただし自動巻き機構に問題があったため、後に大きく改良された。両方向巻き上げ。

量産型自動巻きムーブメント

60年代は、量産型自動巻きムーブメントの黄金期である。ロレックスの1560/70系、オメガの550/560系、IWCの85系、エテルナの1466系などは、2000年代の自動巻きに遜色ない精度と高い巻き上げ性能を誇った。加えてこの時代には、自動巻きエボーシュにコンパクトで高効率なリバーサー式両方向自動巻きが普及し、ベーシックな機械式時計の性能は大きく底上げされた。

薄型自動巻きの金字塔が本作である。オーデマ ピゲではCal.2120系、ヴァシュロン・コンスタンタンではCal.1120系という名称で採用された。2番車を中心に置き、その上にセンターローターを被せたにもかかわらず、ムーブメントの厚みは2.45mm(デイト付きは3.05mm)しかない。写真はオーデマ ピゲCal.2120。

自動巻きムーブメントの多様性

69年は、自動巻きが多様性を持った年だ。ハミルトン/ブライトリング/ホイヤーとゼニス、そしてセイコーは、かつて実現不可能と言われた自動巻きクロノグラフをそれぞれに発売。可能にしたのは、高効率でコンパクトな自動巻き機構だった。そして73年にはバルジュー(現ETA)がCal.7750を発売。これもシンプルな片方向巻き上げを持つ自動巻きクロノグラフだった。

垂直方向にスペースを取らないマジックレバー式の自動巻きは、複雑機構との相性に優れる。世界で初めて市販された自動巻きクロノグラフのセイコー「61ファイブスポーツ スピードタイマー」はマジックレバーで動く、Cal.6139を搭載していた。またこのムーブメントは、後の規範となる、モダンな垂直クラッチも採用していた。

以降、多くの自動巻きは片方向自動巻きを採用するようになったが、理由はふたつ推測できる。ひとつは省スペース化ではなく、省コスト化のため。そしてもうひとつは60年代後半に、ア・シルトが、両方向巻き上げよりも片方向巻き上げの方が巻き上げ効率に優れる、という論文を発表したためではないか。この時代にリリースされた片方向自動巻きには次のようなものがある。レマニア5100(74年/78年)、パテック フィリップのCal.240と330(78年)、ロンジンL. 990(78年)など。その基本設計が確かだったことは、レマニア以外のムーブメントが大幅な改良を受けながらも、今なお第一線にあることが証する。86年発表の「自動巻きの世界標準」こと、ミヨタ(シチズン)のCal.8200系も同様だ。シンプルな片方向巻き上げを持つこのムーブメントは、高い巻き上げ性能と驚くほど戦略的な価格に特徴があった。

自動巻きクロノグラフムーブメントの代表作がETA7750だ。プレスを多用した曲げの少ない部品を採用することで、設計と機構の合理化が図られた。自動巻き機構も例外ではなく、ムーブメントとローターのサイズに比べて、片方向巻き上げの機構はかなり小さい。1975年に生産中止となったが、83年には再生産が始まった。

簡潔な片方向巻き上げ自動巻きを採用したのが、ミヨタの8200系である。写真は日付表示付きのCal.8215。ムーブメントの厚さは5.67mmと薄くないが、結果として、優れた耐久性を持てるようになった。現在も多くのエントリーモデルに使われる、自動巻きムーブメントの世界標準機である。なおデイデイト付きはCal.8315。

機械式時計ブームに乗って

90年代に入ると、機械式時計のブームが起こり、それは各社に新型ムーブメントの開発を促した。自動巻きも例外ではない。96年に完成したショパールのCal.LUC 1.96(現96.01)がその代表作だ。マイクロローターにラチェット式の自動巻き機構を合わせたこのムーブメントは、驚くほど野心的な内容を備えていただけでなく、優れて審美的だった。以降各社が、自動巻きに審美性を持ち込んだのは当然だろう。

自動巻きムーブメントのリバイバルを象徴するのが本作だ。搭載するCal.L.U.C 1.96は、マイクロローターにラチェット式自動巻きを合わせたもの。自動巻きらしからぬ審美性と、高い精度を誇った。もっともその自動巻き機構はあまりに複雑なため、今の基準から見ると、巻き上げ効率に優れるとは言えない。ともあれ、ジャガー・ルクルトの920系などに肩を並べる、自動巻きムーブメントの傑作だ。

ETA2010年問題」から、各社の個性を打ち出した自動巻きへ

2000年代の大きなトピックは、スウォッチ グループの傘下にあるETAがエボーシュの供給を削減すると発表したことだった。いわゆる「ETA2010年問題」である。また同時期にリシュモン グループに加わったジャガー・ルクルトもエボーシュの供給量を減らすようになった。以降各社は急ピッチでエボーシュを置き換える自社製ムーブメントの開発に取り組むことになる。好例が、05年のIWC Cal.80000系とオーデマ ピゲのCal.3120だ。

2000年代以降、マニュファクチュール化を推し進めたカルティエ。その先駆けが、2010年初出のCal.1904 MCである。コンパクトなサイズに、香箱の回転速度を速めたダブルバレルと、巻き上げ効率の高いマジッククリック式の自動巻きを合わせている。同社は後に、よりベーシックなCal.1847 MCをリリースした。

この時代に基礎体力を獲得した各社は10年代に入ると、単なる代替機ではない、自社の個性を打ち出した自動巻きを製作するようになった。汎用性が高く、そして巻き上げ効率に優れた自動巻きが、10年のカルティエ Cal.1904 MCである。鍵となったのは、セイコーのマジックレバーに触発された、ラチェット式の「マジッククリック」自動巻きだった。なお80年代にも、マジックレバーを採用したスイスのムーブメントは存在した。しかし、時計業界に広くラチェット式の自動巻きが広まったのは、これ以降のことだろう。

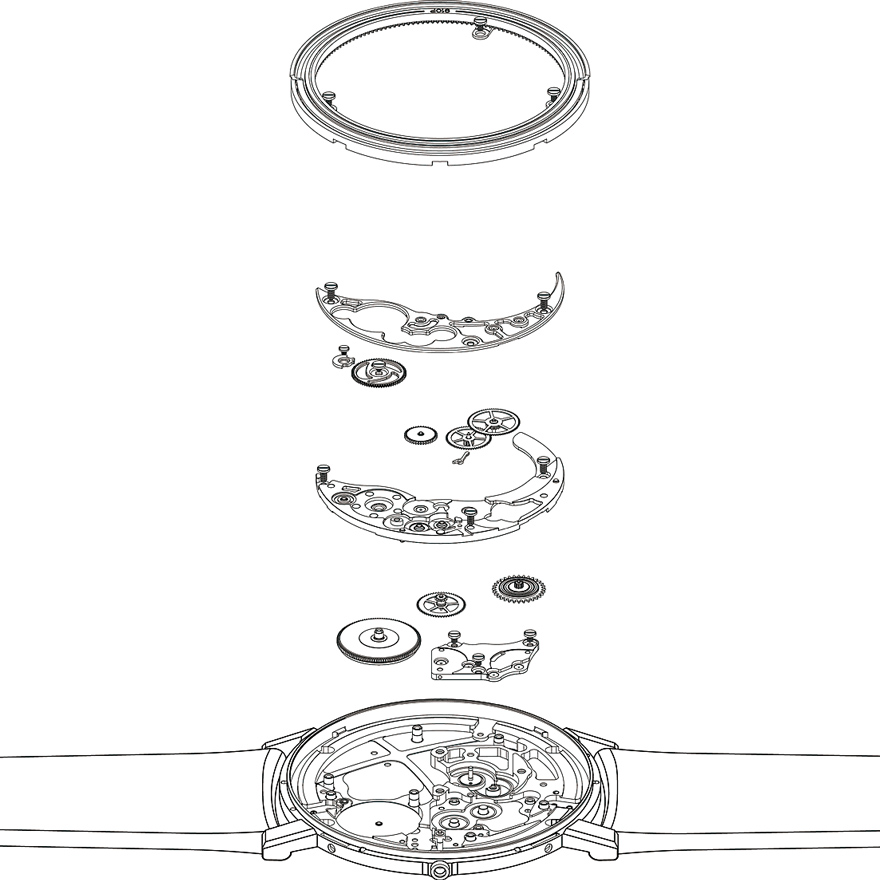

薄型化の切り札と見なされてきたペリフェラルローター。おそらく、初の成功例が2014年のCal.CFB A1000である。可能にしたのはコンパクトなリバーサー。また、ローターの保持にショックアブソーバーを加えることで、ペリフェラルローターの弱点であった、耐衝撃性を改良した。自動巻きムーブメントの新時代を代表する傑作だ。

14年には、カール F. ブヘラが、かつて成功例のなかった外周ローターの自動巻きを発表。18年にはピアジェも、やはりペリフェラルローターを載せた極薄自動巻きの910Pをリリースしたのである。しかも、このふたつのムーブメントは、日常使いができるものだった。

長い紆余曲折を経て熟成した自動巻き機構。次回以降は、その主な機構とメリット/デメリットなどを見ていきたい。

名機Cal.900Pの外周にペリフェラルローターを置いた、時計としては世界最薄の自動巻きがCal.910Pである。ケースを拡大し、ムーブメントの外周に巧みにペリフェラルローターを置いている。自動巻き機構はコンパクトな片方向巻き上げ。また地板とケースバックを一体化することで、大幅な薄型化に成功した。