1970年代に誕生し、現在ではジャンルとして確立された、ラグジュアリースポーツウォッチ。“ラグスポ”と通称されるこの腕時計は、どのような歴史をたどってきたのか? 『クロノス日本版』97号に掲載した“ラグスポ”の再定義を、webChronosでも紹介する。

Photographs by Eiichi Okuyama , Masanori Yoshie

ギズベルト・L・ブルーナー、広田雅将(本誌):文

Text by Gisbert L. Brunner, Masayuki Hirota (Chronos-Japan)

市川章子:翻訳

Translation by Akiko Ichikawa

[クロノス日本版 2021年11月号掲載記事]

ギズベルト・L・ブルーナーによる、ラグジュアリースポーツウォッチクロニクル

なぜラグジュアリースポーツウォッチは誕生したのか? そして今後の展望は? 世界的な時計ジャーナリスト、ギズベルト・L・ブルーナーが長年の取材に基づき、ラグジュアリースポーツの今と昔を語る。

「ラグジュアリー」な「スポーツ」ウォッチが登場した背景とは?

1970年代に起きた出来事は、それまで時計産業界に長らく君臨し続けてきたスイスがぎょっと焦り驚いたことの象徴となった。クォーツ式ムーブメントの登場により、それまで盤石の経営をしていた各時計メーカーは根元から揺さぶられることとなったのだ。ことのほか反響が大きかったのは腕時計の分野で、クォーツムーブメントを搭載した製品は目覚ましいほどの好評を得たのである。機械式時計の価格はほとんど毎週のように下がる一方だった。ひとつの技術改革が、それまでの世界にいた者たちを追い立てていったのだ。少なくないメーカーが閉業に至った。この時期に業界から突然消えてしまったメーカーはいくつもある。生き残った既存メーカーも失速は免れなかったが、業界がエレクトロニクスに傾く中、真っ向から反対表明を打ち出した。その切り札となったのがケースとブレスレットをステンレススティールでそろえたラグジュアリーな機械式ムーブメント搭載スポーツウォッチだったのだ。

激動の中、そのカードは人里離れたジュウ渓谷でも同じく使われた。オーデマ ピゲでは1966年からジョルジュ・ゴレイが社長に就任し、陣頭指揮にあたっていた。リスクを恐れず改革を行う熱血商人として知られたゴレイ社長は、1971年にカルロ・デ・マルキからの電話を受ける。同社のイタリア総代理店に所属していたマルキは、週末に船遊びをしたりスポーツカーで遠出したりする時に使えて、かつ夜の上演を観に劇場へ行ったり、会員制のクラブハウスでくつろぐ時にもふさわしい多目的な腕時計はないものだろうかと尋ねたのだ。ケースとブレスレットがステンレススティールでも構わないという。

ジェラルド・ジェンタの仕事

この矛盾したような難問を投げ掛けられたのはバーゼル・フェアが目前に迫った時期で、同社にとってまさに大問題となった。そうなると百戦錬磨のクリエイターに頼るほかない。ジェラルド・ジェンタの家に電話が鳴ったのはバーゼル・フェア開催前日の晩のことだった。簡単に要点を述べた後、早々に第一案を出してほしいと依頼する。ジェンタはさまざまな注文に慣れていたものの、これは今までの自分の“時計人生”にかつてない挑戦となると、はっきりと感じた。依頼者が望む、ラグジュアリーでありながら、いろいろなシーンで使える万能な外観について考えを巡らせていると、ふと子供の頃の思い出がよみがえってきた。

いつだったか、プロダイバーがヘルメットを着けて固定するのを興味深く見ていたことがあったのだ。水圧に耐えられる潜水服にはゴムパッキンに加えてたくさんのボルトが付いていた。その印象を時計のデザインに移し込み、想定するシーンに合うようにして、舷窓を思わせる仕上げにしよう。ジェンタは急いで紙に描きつけ始めた。出来上がった八角形のベゼルとケースから流れるように続くコマつなぎのブレスレットのデザインには、八角形を偏愛するジェンタらしさがよく表れていた。そして、ジェンタ考案のコマのつなぎ目がフラットでバックルに向けて細くなっていくブレスレットスタイルは、後に時計業界に普及するに至る。

一夜にして仕上げられたラフスケッチはこれ以外には考えられないほどの出来栄えで、カルロ・デ・マルキとオーデマ ピゲ スイス本社のブランドマネージャーのシャルル・ボーティの元に届けられた。社内で“サファリ”と名付けられた腕時計は実現化に向けて次々に動き出し、72年のバーゼル発表まで行く手を阻むものは何もなしというところまで来た。まず作られたのはプロトタイプで、素材には加工と研磨のしやすい18KWGを使用した。赤子のように大切にされてきた新製品はお披露目時には新たな名前が与えられていた。その名は「ロイヤル オーク」という、英国の歴史を思い出させるものだった。王が難を逃れた有名な逸話に登場する樫の木や、木製の船体を鋼鉄の枠組みで支えた歴代の戦艦の名にちなんだのだ。価格は堂々の3650スイスフラン。サイズも縮こまらずケース直径39mmだったが、それでも当初は控えめな売り出しからスタートした。

それから3年後、イタリアとスイス市場向けに超薄型自動巻きCal.2121を搭載したメンズウォッチが400本作られた。時代に逆行するかのようなプランではあったが、ジョルジュ・ゴレイはロイヤル オークが絶対に当たると信じていた。過去から学んだその読みは正しく、ケースもブレスレットもステンレススティール製の世界初のラグジュアリースポーツウォッチと、それから派生した製品は、日々の売り上げの80%を占めるほどになった。

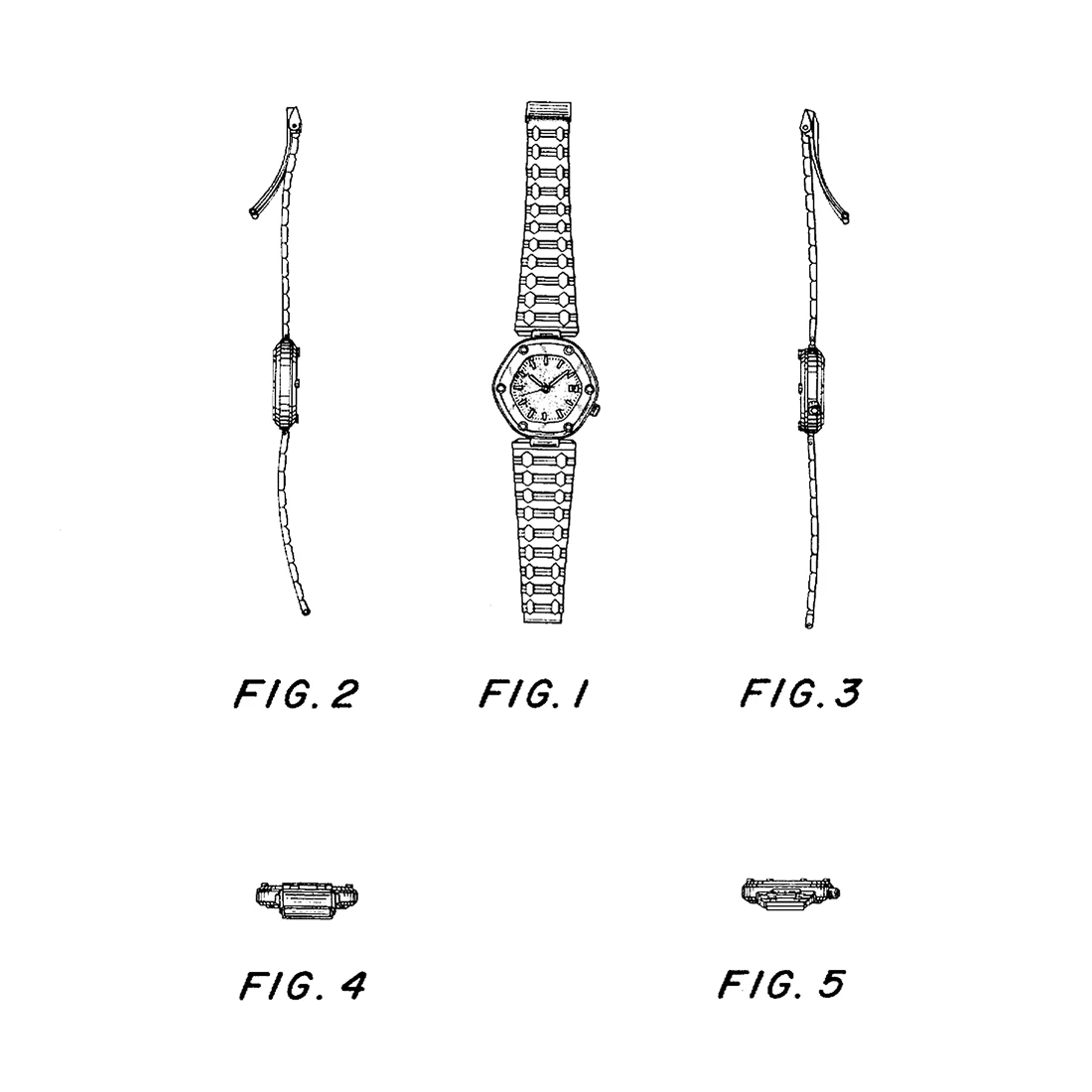

ジェラルド・ジェンタは創造に関して豊かな才能を持つだけでなく、商才も相当な人物だった。74年のバーゼル・フェア開催中に、宿泊先のホテルでパテック フィリップの有力者にささっとスケッチを描いて見せ、長らく論議の的になっていたロイヤル オークの双璧となるようなデザインを打ち明けた。ジェンタは、1966年から経営者家族の一員として同社に参加しているフィリップ・スターンがヨットスポーツに情熱を傾けているのを知っていて、意識的に船の明かり取り用の窓に似せたデザインに仕立てたのだ。1938年生まれのスターンは、このプロダクトデザイン案を初めて見た時のことをこう語った。「ジェンタは最初からアイデアを携えて我々のところにやって来ました。彼は世紀の成功作となるのは間違いなしと、確固たる自信を持っていたのです」。

ジェンタの見積もりは結果的に全く外れなかったが、新開発プロジェクトを突き進めるにはいくつかの障害があった。まずは2年後までにこのスケッチを製品にまで完成させなければならない。そして、あからさまにロイヤル オークの当て馬のように並んで市場に出ることは、なんとしても避けねばならなかった。「途中で消極的になるのを何度も繰り返したものです」と、スターンは当時を振り返って話してくれた。「それはパテック フィリップの時計と呼べるものになるのか、本当にそんなに大きくてスポーティーなステンレススティール製の腕時計を作るべきなのかと、たびたび自問自答したのです」。

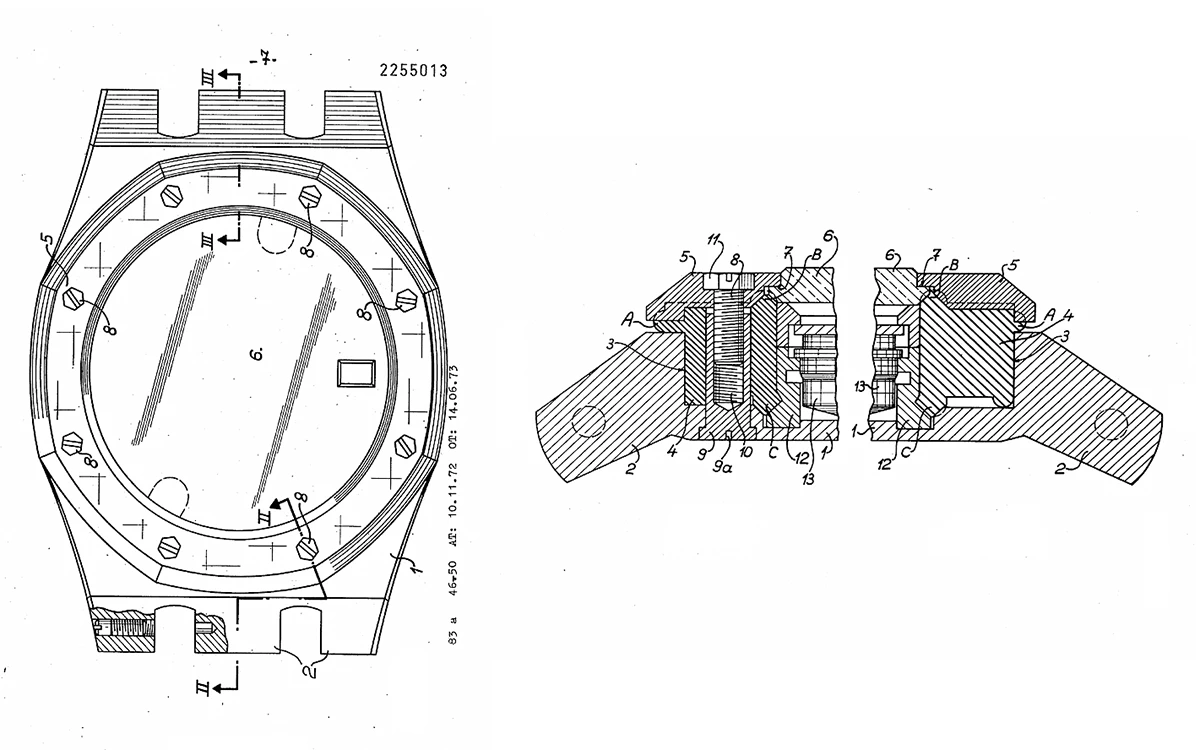

幸いなことにその疑念は杞憂に終わった。デザインは幾度も推敲を重ねられ、試作を繰り返し、「ノーチラス」の名でバーゼル会場のショーケースに現れたのは1976年のことだった。お披露目に際し、バーゼル・フェア開催期間中にブースを訪れた正規販売店の人々の反応が薄かったのも不自然ではない。ステンレススティール製とはなんと気品に欠けることか、サイズが大きすぎる、なにより値段が高すぎると、小鼻に皺を寄せつつ感想を述べたのだ。発売価格は4250ドイツマルク。これは小型乗用車が買える値段だった。さらに「世界で最も贅沢なステンレススティールウォッチ。ダイビングに、フォーマルな装いや晴れやかなシーンに、また、役員室でのバトルにも」という、やけにぎらぎらと挑発的な宣伝文句もバイヤーたちの買い付け意欲を削いだ。今までにない慎重さをもってファーストシリーズの開発に臨み、ケースの意匠登録までしていたが、これでは改良せざるを得なかった。錆びに強いということから採用されたステンレススティール製ネジはアフターサービスの際に手間が掛かるだけだったので、メンテナンス時にゴールドのネジに取り替えられた。ノーチラスが量産されるようになったのはケースナンバーが536.400になってからだ。

次世代ラグジュアリースポーツウォッチ

時は現代。新たなラグジュアリースポーツウォッチはドイツのザクセン州からも発信されている。A.ランゲ&ゾーネにとって、2019年に「オデュッセウス」の発売を開始したのはちょっとした革命だった。ルネッサンスとも言うべき同ブランドの再興が1994年に実現して以来、ステンレススティールモデルがレギュラーラインナップに加わったのはこれが初めてだった。同社では丸型に関しては、それぞれのモデルでデザインが異なる専用ケースを使用することが前提となっている。オデュッセウスのケースの片側はリュウズをはさんで上部と下部の2カ所が張り出ていて、文字盤の左右の端には日付と曜日の表示が置かれている。

ラング&ハイネの最新作。SSケースに一体型の5連ブレスレットを組み合わせたスタイルは、明らかにラグジュアリースポーツウォッチを意識したものだ。写真のグリーン文字盤のほか、ブルーとグレー文字盤も展開される。手巻き(Cal.33.2)。19石。2万1600振動/時。パワーリザーブ約48時間。SSケース(直径40mm、厚さ10.95mm)。5気圧防水。(問)ノーブルスタイリング Tel.03-6277-1604

ステンレススティールケースのラグジュアリースポーツウォッチ市場に、同じドイツのドレスデンから初登場したブランドもある。ラング&ハイネは99本限定品の「ヘクトール」を完成させた。文字盤の色はブルー、グリーン、グレーがそれぞれ33本ずつ展開されている。直径40mmのケースは控えめなリュウズガードが付いていて厚さは10.95mm。ケースの表側だけでなく裏側にもサファイアクリスタルをはめたトランスパレント仕様だ。ケースはスイス製のものを使用し、5気圧防水になっていて、コマを5連につないだブレスレットにはバタフライバックルが付いている。歩度調整は緩急針で行うが、さらなる微調整はテンワに備えられた6つの目立つマスロットが担う。ストップセコンド付きなので秒単位で正確な針合わせができる。歯車は腐食に強い非鉄合金のアルカップ製だ。このモデルの価格は1万6900ユーロと中庸な金額ではあるが、ムーブメントを構成する各要素の細やかな仕事ぶりは、世界に名だたるトップクラスのマニュファクチュールにひけをとらない。2021年はファーストロットとして一部が日本にも届けられるが、22年にも追加納品されるようだ。

高騰を続ける相場が落ち着く日は来るのか?

ところで、自然と疑問が浮かんでくる。一部のラグジュアリースポーツウォッチが十分に出回らないこの状況はずっと続いていくのだろうか? 納得できるような答えは誰も知りはしない。しかし時計業界のこの超好況が、現在のなんでもござれの在り方に歯止めをかけないだろうことは、想像に難くない。支払い能力の高い時計愛好家は、さらに増えていくばかりだ。流行のモデルを所有したいという者は少なくない。

一方、抜け目のないブランド経営陣たちは、供給過剰は絶対に避けるべきだと常に考えている。喜ばしく思える売り上げ効果とは、日々変わりゆく季節のように移ろいやすいものだ。それに長期的に頼るようではいずれ痛手を被るのがオチだろう。そして今現在、10万USドルだの、それ以上もの金額をつぎ込み、ロイヤル オークの15202STやノーチラス5711/1Aで金を使い果たしたような者が、別のラグジュアリースポーツウォッチを買うために相応な金額を再度用意できるかという疑問に答えるのはさらに難しい。冷静になって注視すれば、一部市場で設定される異常なほど高い金額はこれらの時計には見合わない。しかし、心から引かれて情熱を燃え上がらせ、投機的な理由なしに納得して手に入れたならば、その時計が経済力のある良き友となることになんの問題もないだろう。

ラグジュアリースポーツウォッチ、その起源と歩みを振り返る

かつて、スポーツウォッチとドレスウォッチはまったく別物だった。しかし、どこでも使える時計が欲しい、という市場の要請は1960年代から1970年代にかけて、新しいジャンルの時計を生み出した。つまりはラグジュアリースポーツウォッチである。2000年代以降、技術の進化はこのジャンルを、かつてないものに進化させるようになった。

改めて言うまでもないが、いわゆるラグジュアリースポーツウォッチの先駆けとなったのは、1972年のオーデマ ピゲ「ロイヤルオーク」である。デザインを手掛けたのは、かのジェラルド・ジェンタ。しかし、ブレスレット一体型の時計と考えれば、本当の先駆者はオメガではなかったか。

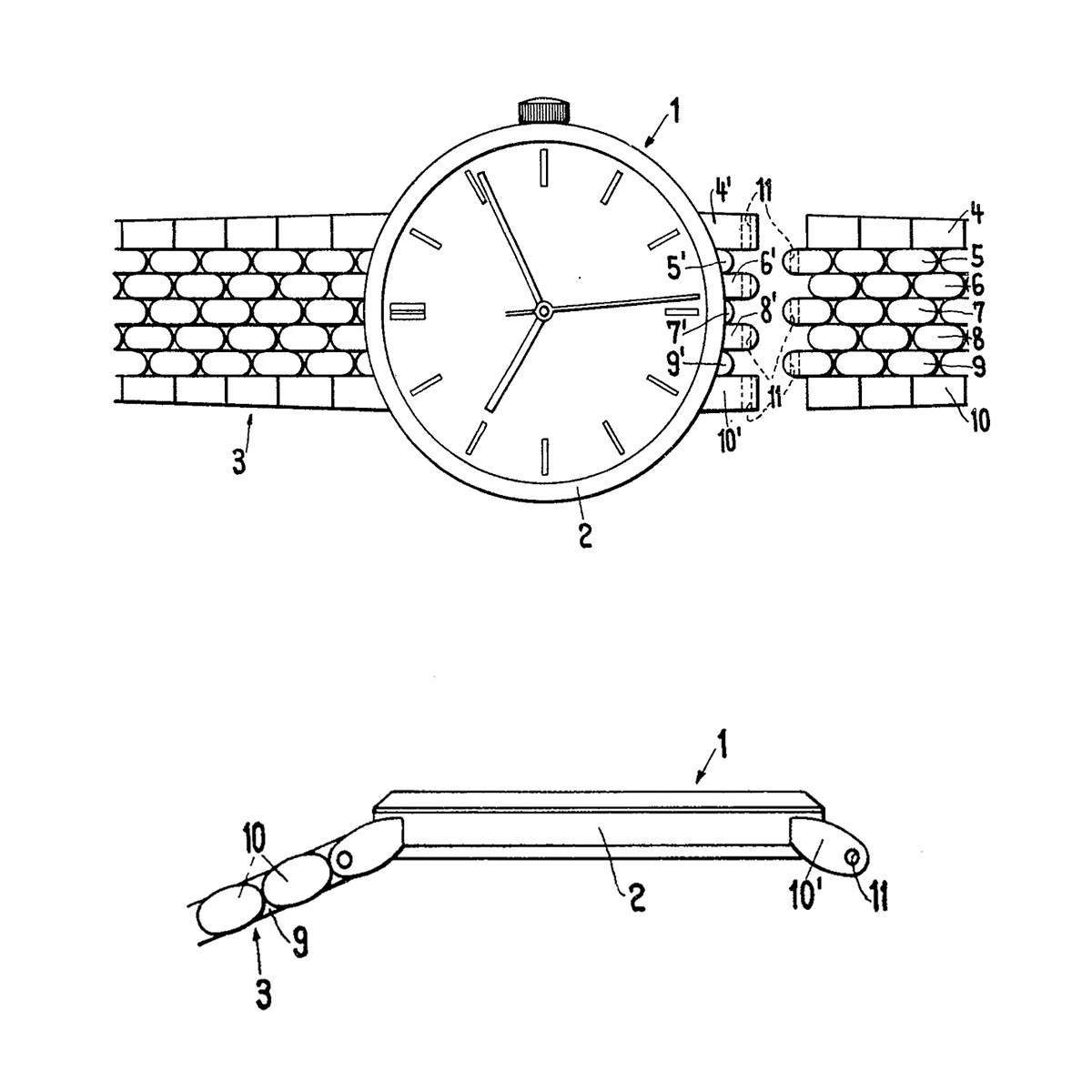

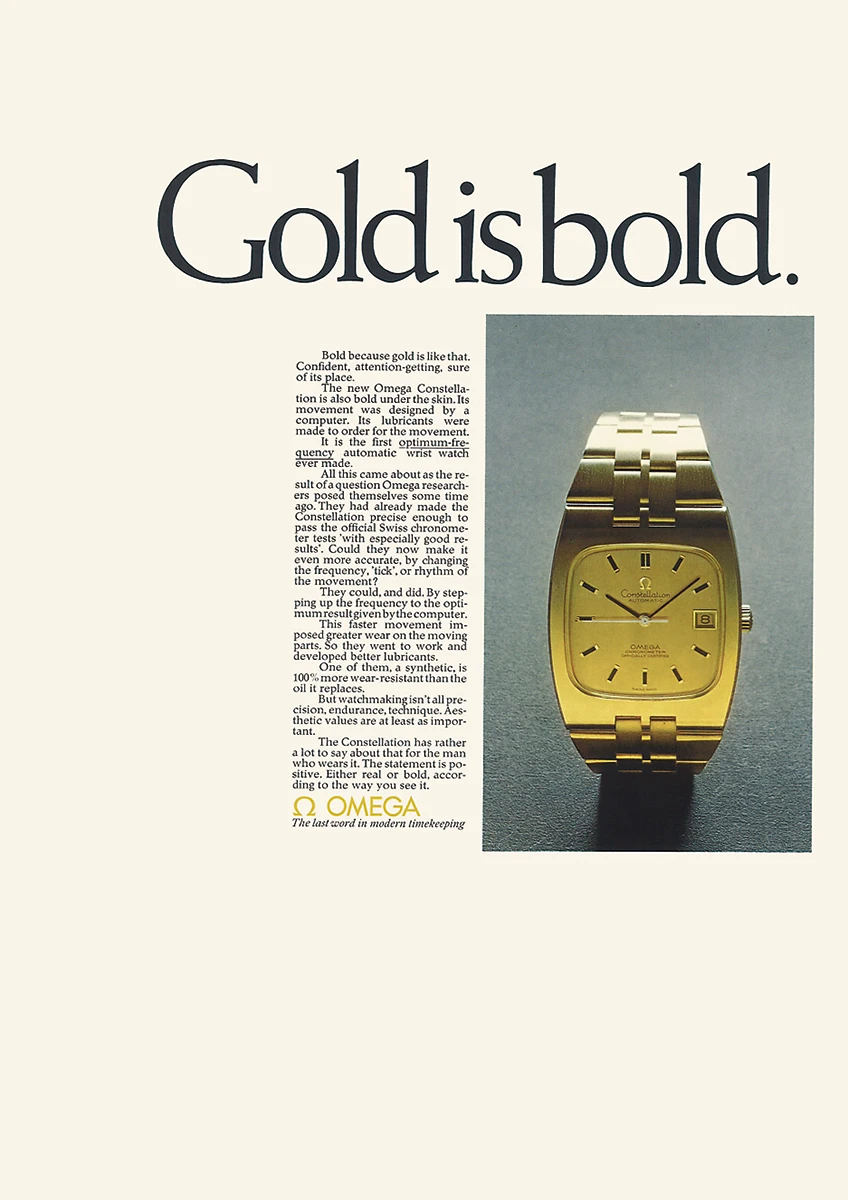

1965年、オメガは「ブレスレットを複数のリンクでケースに固定するシステム」で特許を得た。同社は以降もこのシステムの改良に取り組み、1969年の「コンステレーション」で大々的に採用した。あくまで筆者の推測だが、当時オメガに籍を置いていたジェラルド・ジェンタが、このアイデアを知らなかったとは思えない。あるいはひょっとして、彼はオメガ在籍中に一体型のブレスレットに携わったのかもしれない。

さておき、ジェンタが手掛けたロイヤル オークは、オメガのアイデアをさらに洗練させた――極め付きに高価な――ブレスレットウォッチだった。高価格の理由は、プレスで打ち抜いた外装を手作業で成形し直したため。ケースの製造に切削を使えなかった当時、変わった意匠の外装を、しかも精密に作るには驚くほどコストがかかったのである。これはより複雑なケースを持つ、76年発表のパテック フィリップ「ノーチラス」も同様だった。

このふたつは、単なる異形ケースを持つ、風変わりなブレスレットウォッチでは決してなかった。ケースと一体化されたブレスレットは、強い衝撃を受けても外れない。またどちらも、薄型時計らしからぬ高い防水性能を誇った。加えて搭載するムーブメントも、衝撃に強いフリースプラングテンプ付きだった。いわゆるラグジュアリースポーツウォッチのコンセプトは、この2本が確立したと言ってよい。

これらのヒットを受けて、各社は似たようなコンセプトの時計を構想した。しかしこの当時、オーデマピゲ、ヴァシュロン・コンスタンタン、そしてパテック フィリップの3社を除いて、薄くて高性能(かつ高価)な自動巻きムーブメントを採用するのは難しかった。対して各社は、薄くなりつつあったクォーツムーブメントを使うことで、ラグジュアリースポーツウォッチを完成させたのである。1978年の「サントス ドゥ カルティエ」や1980年のウブロ、1982年のオメガ「シーマスター・ポラリス」などが似たような構成を持つのは、決して偶然ではない。もっとも、多くの時計メーカーは、ラグジュアリースポーツウォッチと、モダンなデザインを持つ薄いドレスウォッチを同じものとみなしていた。

ラグジュアリースポーツウォッチというジャンルが今のようなかたちになったのは、2000年代以降のことだ。1990年代以降、時計の製造現場に切削という手法が普及することで、ケースは気密性を高めただけでなく、精緻な仕上がりを持てるようになったのである。

その先駆けが、1993年のオーデマピゲ「ロイヤル オーク オフショア」である。ミドルケースと一体化された、しかもエッジの立ったリュウズガードは、プレスでは成形できないものだった。2000年のシャネル「J12」も、やはり外装技術の進化を反映したものだ。セラミックス製のケースとブレスレットは、インジェクションで成形されたもの。また、インデックスには軽いデルリンが採用された。

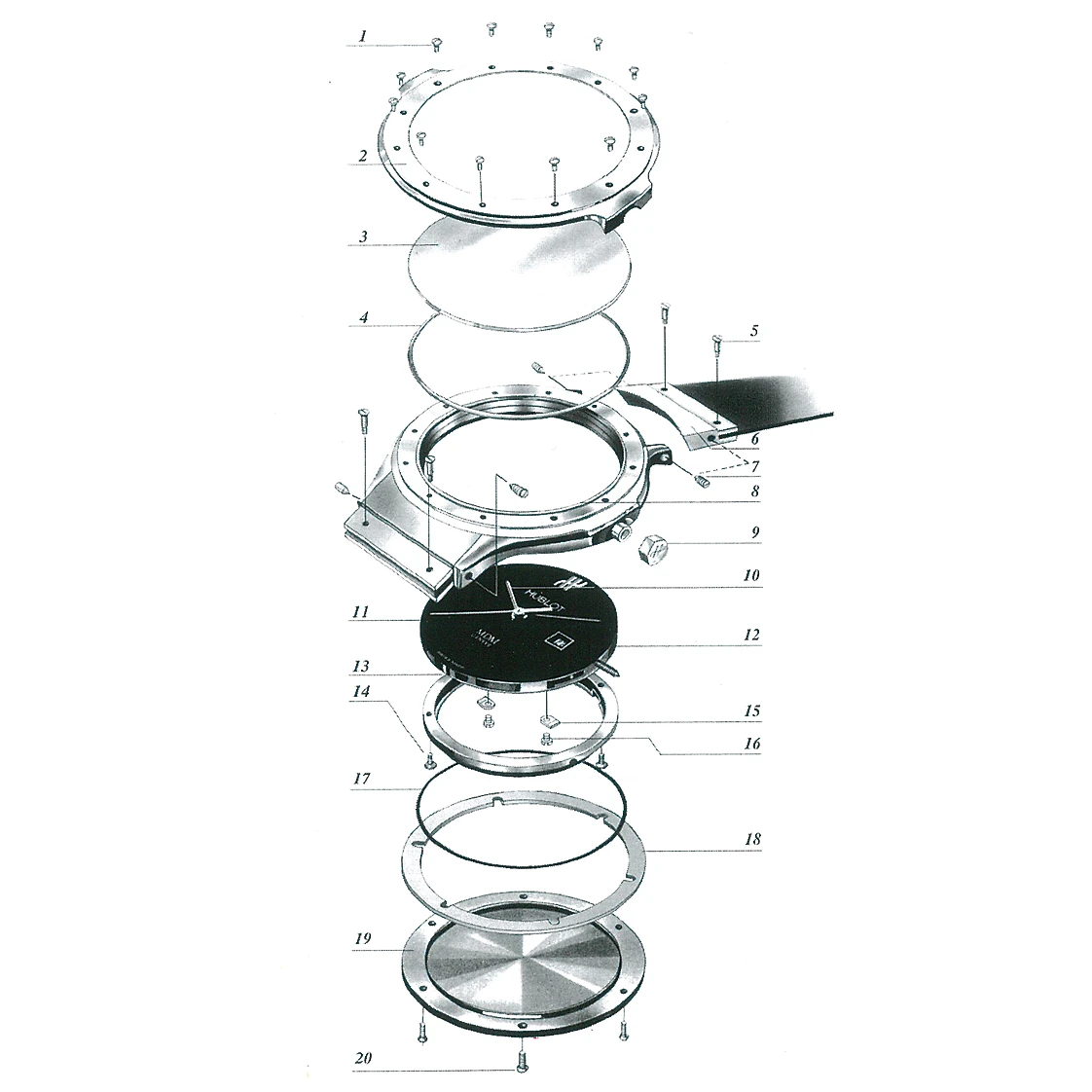

2005年のウブロ「ビッグ・バン」と、IWCの「インヂュニア・オートマティック」は、ケースの切削が何をもたらしたかを示す、優れたサンプルである。複数の部品で構成されるビッグ・バンのケースは、なんと100mもの防水性能を持つものだ。スポーツウォッチのケースは単純にすべしという時計業界の常識を、「サンドウィッチ構造」のケースが完全に覆したのである。立体感と質感、そして高い気密性を並立させたビッグ・バンは、ラグジュアリースポーツウォッチの在り方を根本から変えるものだった。

切削で切り立ったケースを実現したのがインヂュニアだ。もともとのデザインは、ジェラルド・ジェンタが手掛けた、1976年モデルを踏まえたもの。しかし、ケースを切削で成形することで、この「技術者向け」の時計は、かつてない高級感を持てるようになった。この時代のインヂュニアをラグジュアリースポーツウォッチとみなすかはさておき、目指したものは、今に先んじていた、と言ってよい。

プレスと切削の大きな違いは、ケースのカタチにも表れた。プレスで成形したケースは、エッジを出しにくいため、多かれ少なかれ丸みを帯びていた。対して切削を使うことで、時計メーカーは角を強調したケースを、相対的に手頃な価格で手に入れられるようになったのである。製法の変化が確立した、あるいは“民主化”させたラグジュアリースポーツウォッチというジャンル。では今や、どんな要件が求められるようになったのだろうか?

1970s

ブレスレットの改良がもたらした新ジャンル

1980s

クォーツによって広く普及

ジェラルド・ジェンタは服部時計店(現セイコーウオッチ)にも、ラグジュアリースポーツウォッチをデザインした。それが1980年発表の「クレドール ロコモティブ」である。

1980年発表のウブロ「クラシック」は、薄いクォーツムーブメントが可能にした、新世代のラグジュアリースポーツウォッチだった。ドレスウォッチを意識したためか、ラバー製のストラップはかなり細めに作られた。

1990s-2000s

外装技術の革新がもたらした進化