今年、創業150周年を迎えたオーデマ ピゲ。記念すべき年に同社がお披露目したのは、シンプルな永久カレンダーだった。見た目は従来のものにほぼ同じ。しかし、その中身はまったく別物である。なぜ永久カレンダーで、150周年の幕開けを行ったのか。同社の歴史を踏まえつつ、史上空前の永久カレンダーの全容に迫ってみたい。

Text by Masayuki Hirota (Chronos-Japan)

加瀬友重:編集

Edited by Tomoshige Kase

[クロノス日本版 2025年5月号掲載記事]

オーデマ ピゲが作り上げた、まったく新しい永久カレンダー

150年もの歴史を持つオーデマピゲには、さまざまな強みがある。しかし、大きく言うとその柱はふたつだ。ひとつは言わずと知れた「ロイヤル オーク」、そしてもうひとつが複雑時計である。同社の資料によると、1882年から92年まで、同社は1625個の時計を製造。うち75%がひとつ以上の複雑機構を持ち、なんと52%はいわゆる“鳴り物”で、38%がクロノグラフ付きだった。以降、同社はベーシックなモデルも製造するが、1951年に至るまで、基本的にすべてのモデルは、リファレンスナンバーを持たないユニークピースだったのである。つまり創業から70年以上にわたって、オーデマ ピゲとは複雑な時計を少量生産する極めてユニークなメーカーだったのである。

少しその歩みを振り返りたい。ル・ブラッシュの地に、ジュール=ルイ・オーデマが時計工房を構えたのは1875年のことである。彼は父親の時計工房を間借りし、時計の組み立てや調整を行うようになった。転機が訪れたのは1881年のこと。彼は友人であるエドワール=オーギュスト・ピゲと提携契約を結び、複雑時計の製造に乗り出したのである。彼らがベーシックな時計ではなくコンプリケーションを選んだのは、大量生産に成功したアメリカの時計産業を逆説的に意識したため。確かに、ル・ブラッシュという小さな村で、ハワードやウォルサムのような大量生産は実現できなかったに違いない。そして1882年12月6日、オーデマ ピゲという社名が、スイス連邦知的所有権庁に登録された。

その姓が示す通り、オーギュスト・ピゲは時計業界の名門として知られるピゲ家の出身である。彼も時計師としての才能には恵まれていたが、ピゲはむしろルイ・オーデマのサポートに徹し続けた。時計作りはオーデマが、そして販売と経営はピゲが担うという分業体制は、オーデマ ピゲという新興メーカーに大きな成功をもたらすことになったのである。

そんなオーギュスト・ピゲはもうひとつの、あるいは最も大きな恩恵をオーデマ ピゲにもたらした。同社は、オーギュスト・ピゲの従兄弟であるルイ-エリゼ・ピゲが製作した複雑時計のエボーシュを使うことができたのである。歴史に if はないが、もし名門に生まれ、そして経営の才に富んだオーギュスト・ピゲがいなければ、ルイ・オーデマの工房は、ジュウ渓谷にあったほか3つのオーデマ工房と同じく、短命に終わったのではないか。

時間をかけて培われたコンプリケーション作りのノウハウは、結果として、オーデマ ピゲにさまざまな可能性をもたらすことになった。実際、同社が得意とするスケルトンや薄型ムーブメント(1958年にはなんと生産本数の77%を占めていた)も、複雑時計作りの延長なのである。

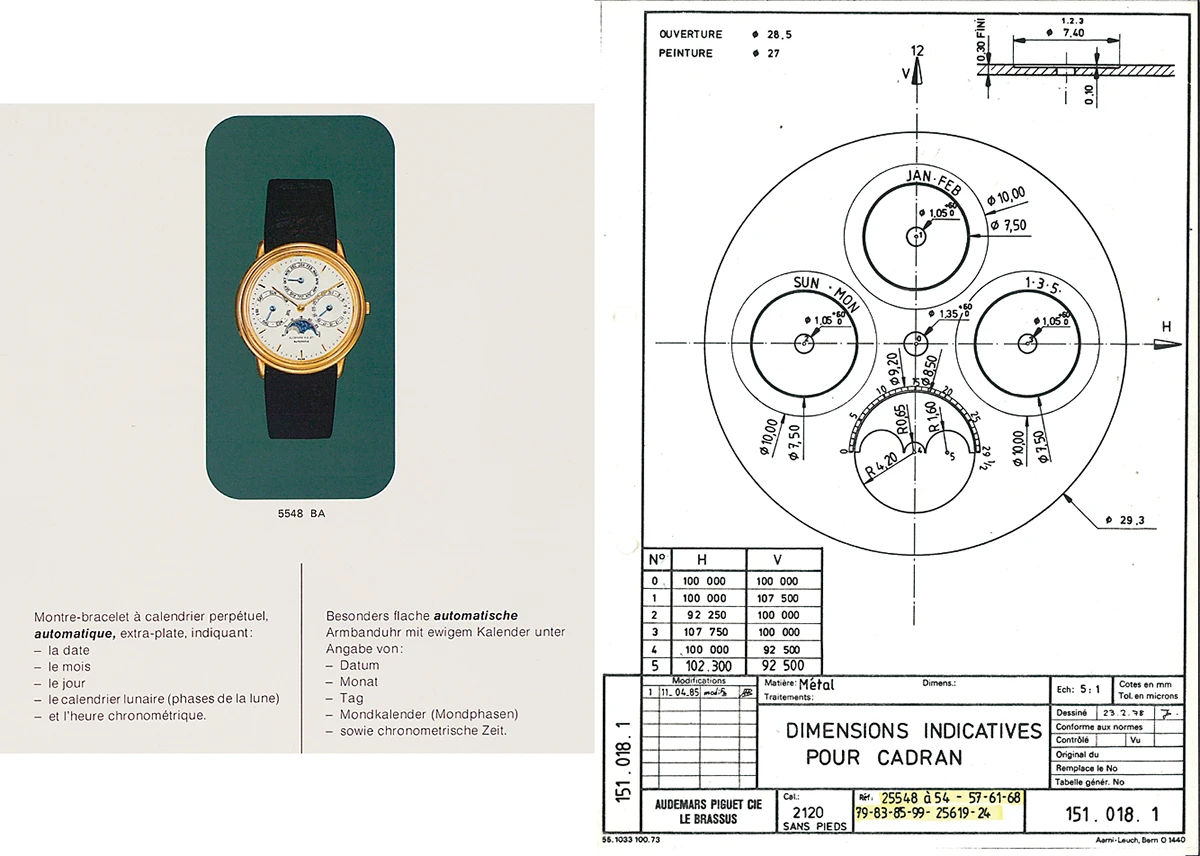

そんな同社が、複雑時計の製造に回帰したのは1978年のことである。その前年の77年、同社の時計師であるミシェル・ロシャ、ウィルフレッド・バーニー、ジャン= ダニエル・ゴレイの3人は、当時オーデマ ピゲのマネージングディレクターだったジョルジュ・ゴレイに、新しい永久カレンダーのプロジェクトを提案した。これは薄型自動巻きのCal.2120にコンパクトな48カ月カムを加えた、永久カレンダーモジュールを重ねたものだった。提案を受けたマネージングディレクターのジョルジュ・ゴレイは159本の製造を即決。78年に発表された永久カレンダームーブメントは、以降15年で、なんと7000個が製造される大ヒット作となった。

歴史をひもとくと、150周年モデルの題材に、永久カレンダーが選ばれたのは当然だと思える。もっとも同社は、「普通に使える永久カレンダー」を目指したのだが。

1978年以降、オーデマ ピゲが作るすべての永久カレンダーは、カムとレバー(とバネ)で表示を動かす構造を持っている。この仕組みでは、カレンダー全体の早送りと逆戻しができないが、ケースサイドのプッシュボタンを押せば、それぞれの表示を早送りできる。しかし、現在オーデマ ピゲで複雑時計の設計に携わる研究開発ディレクターのルカス・ラッジは「ケースのプッシュボタンで合わせるカレンダーは、ケースを傷めるし、そもそもどのユーザーも、そんな煩瑣な調整はしたがらなかった」と率直に語った。彼の率いる開発チームが目指したのは、リュウズの操作だけでそれぞれのカレンダー表示を調整できる、まったく新しい永久カレンダーだったのである。

Cal.7138を搭載した新作は、3モデルが発表され、うち2モデルがロイヤル オーク パーペチュアルカレンダーだ。デザインとサイズは従来とほぼ同じだが、中身が刷新された。右はSSモデル。左はサンドゴールドモデルである。後者はPVD処理により文字盤の色を外装と揃えたのはお見事。また、自社製のリバーサーは巻き上げ効率にも優れている。自動巻き。(右)SSケース、(左)18Kサンドゴールドケース(直径41mm、厚さ9.5mm)。50m防水。要価格要問い合わせ。

もっとも、リュウズで複数の操作を行う機構は禁忌とされてきた。機構が複雑になるうえ、防水性を保てないためだ。しかしラッジが率いる開発チームは、すべての機能を“オールインワン”リュウズでできる永久カレンダームーブメントを完成させたのである。しかもそのムーブメントを搭載するモデルの厚みは従来と同じなのだ。

“オールインワン”リュウズをもたらした大きな理由は、2018年発表の「ロイヤル オーク パーペチュアル カレンダーウルトラ シン RD#2」だった。搭載するムーブメントの厚みは、わずか2.89mm。この薄型化のノウハウを活かせば、大きくて重い“オールインワン”リュウズを加えることは可能だろう。もっとも月車や日付車などの一部の部品を除いて、ほとんどの部品はRD#2から変更された。理由は調整用のスペースを設けるためだろう。

このパーペチュアルカレンダーの新しさは、まずリュウズを引き出す力を計算し、そこから設計に取りかかったことだ。普通は機構を考えた後に感触などを微調整するが、オーデマ ピゲは真逆のアプローチを採ったのである。オーデマ ピゲが目指したのは、本当に使える永久カレンダーを作ることだったわけだ。

もっとも“オールインワン”リュウズの仕組みはかなり大がかりだ。リュウズを中心に調整機構が上下に動くだけでなく、その機構と噛み合うふたつの歯車(陽動カナ)も動く機構を腕時計に収めたのは、一種の奇跡に思える。しかしラッジ曰く「設計は入念に考えたので、非常に信頼性は高い」とのこと。1mの高さから木の床に落とすテストにも耐えられるというから、普段使いで問題が起こる可能性は小さそうだ。

“オールインワン”リュウズの操作は、一見複雑だが、理にかなっている。リュウズを引かない状態で12時方向に回すと、主ゼンマイの巻き上げ。1段引いて、上方向に回すと、日付の早送り、下方向に回すと月の早送り。2段目は時分針の操作で、そこからもう1段押し込んでリュウズを上方向に回すと曜日と週の早回し、下方向に回すと月齢の調整となる。リュウズを一番引き出した状態で時分針を操作するため、不用意にリュウズの位置が変わってカレンダーを誤操作する心配は少ないだろう。

使いやすさへの配慮は、リュウズによる操作に留まらない。例えば日付表示。動かす歯車の間隔をあえて不等長にすることで、日付表示を部分的に狭く、あるいは広くできた。理由は日付表示針が日付の数字の中央を指し、視認性を改善するためだ。また、24時間表示の赤い部分では、カレンダーの調整ができないようになっている。禁止時間帯を設けるのではなく、そもそも調整できないようにしたのは極めて新しい。

ちなみに、この永久カレンダーと“オールインワン”リュウズはモジュールではなく、一体化されている。そのため、このCal.7138の厚さは、従来とほぼ同じ、わずか4.1mmに留まった。

複雑時計の歴史を、150周年を機に改めて花開かせたオーデマ ピゲ。記念すべき今年、ル・ブラッシュの老舗は、どんな時計で私たちを驚かせるのだろうか?

もうひとつの新作がCODE 11.59 バイ オーデマ ピゲの永久カレンダー。既存のCal.5134は調整にプッシュボタンが必要なため、複雑な造形のケースには採用しにくかった。しかしリュウズのみで調整可能なCal.7138は、異形のケースやセラミックス素材などに、永久カレンダーの可能性を広げるだろう。前作と比べ見返しのエッジが立ったため、時計の立体感が強調されている。自動巻き。18KWGケース(直径41mm、厚さ10.6mm)。30m防水。要価格問い合わせ。