1940年代の「マーク11」に始まった、IWCの近代的なパイロット・ウォッチの歴史。基本的な構成は今なお不変だが、目を凝らせば、IWCのデザイナーたちは注意深くコレクションに洗練を与えてきたことが分かる。パイロット・ウォッチをケーススタディに、IWCのデザイン理論をひもとくことにしたい。

広田雅将(本誌):取材・文 Text by Masayuki Hirota (Chronos-Japan)

パイロット・ウォッチの原点を日常のラグジュアリーへと昇華させるために

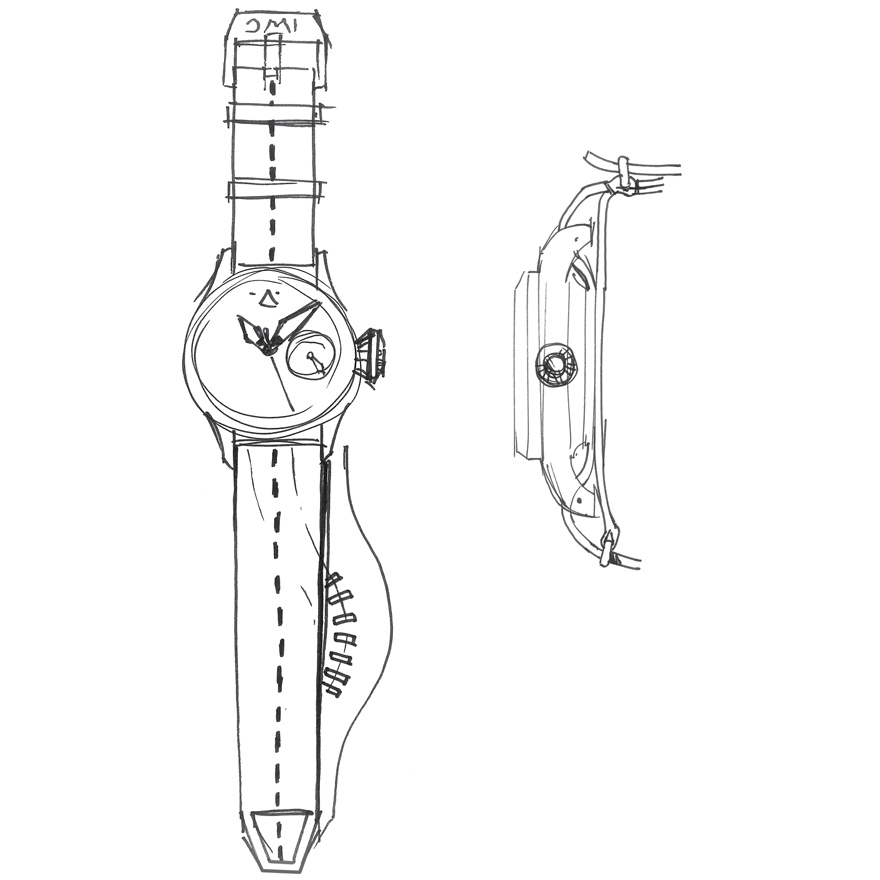

近代的なパイロット・ウォッチが登場したのは1930年代の半ばのことである。20年代に生まれた極初期のパイロット・ウォッチは、そのほとんどが位置を計測するための回転ベゼルを備えたアワーアングルウォッチだった。しかし腕時計と航空機の進化は、わずか10年で、パイロット・ウォッチの在り方を一新した。30年代に腕時計の世界で起きた変化を列記してみよう。強化ガラスの発明(31年)。インカブロック耐震装置の発明(33年)。プラスティック製風防の発明(38年)。加えてこの時代には、ねじ込み式の防水ケースが普及した。あわせて30年代に入ると、航空機の速度と巡航高度、そして巡航距離は大幅に向上した。

黎明期のパイロット・ウォッチに求められた役割は、マリンクロノメーターのそれに近かった。精度が重要視された理由は、針と回転ベゼルを使って正確な位置を割り出すためだ。しかし航空機が高々度を高速で飛ぶようになった結果、パイロット・ウォッチには今までにはないスペックが求められるようになった。具体的には一定以上の防水性能と高い視認性である。

こうした要件を満たす本格的なパイロット・ウォッチのひとつが、IWCの通称「マークⅩ」(1943年)だった。ステイブライト製のケースは防水性の高い2ピースで、しかもねじ込み式のバックケースを備えていた。また耐衝撃性を高めるため、テン真の上下にはインカブロック耐震装置が加えられた。文字盤の色は視認性の高い黒。加えてインデックスのタイポグラフィーは簡潔になり、時間はいっそう読み取りやすくなった。

2016年初出。前作のマークⅩⅦより1mmケースサイズを縮小し、ケースの仕上げも改めたモデル。エクステンション付きのブレスレットを備える。自動巻き(Cal.30110)。21石。2万8800振動/時。パワーリザーブ約42時間。SS(直径40mm)。6気圧防水。56万5000円。

ではなぜ、近代的なパイロット・ウォッチが、防水性能と視認性を重視するようになったのか。大きな要因は、航空機にレーダーが備わり、コクピット(あるいはパイロットスーツ)が与圧された結果、高々度を飛べるようになったためである。しかしコクピットが急激に減圧した場合、時計内部の気圧も変わり、しばしば風防やバックケースを飛ばす原因となった。マークⅩがベゼルとミドルケースを一体化した2ピースケースとスクリューバックを備えたのは当然だった。風防が外れるという問題は、現在では考えにくい。しかしケースの加工精度が低かったこの時代、外れた風防が吹き飛ぶ可能性は真剣に考慮されたし、それがパイロットの命を脅かしかねないとあればなおさらだった。

視認性も同様である。高々度を飛ぶようになった結果、パイロットとその時計は常に太陽にさらされるようになった。強い太陽光の下では、白やシルバーの文字盤は見えにくいし、さらに言うと反射した光が、敵機の目印になる恐れもある。そのため高々度飛行が当たり前となった1940年代以降、パイロット・ウォッチの文字盤は黒が標準となった。

こちらはシルバー文字盤のモデル。文字盤のツヤを落とし、一方で印字にツヤを与えることで、コントラストを高めるだけでなく、高級感を添えることに成功した。文字盤とデイトリングのクリアランスの狭さに注目。基本スペックは右モデルに同じ。46万円。

パイロット・ウォッチの意匠を完成させたマーク11

1948年にリリースされたパイロット・ウォッチの「マーク11」は、そういった近代的なパイロット・ウォッチの完成型だった。基本的なデザインはマークⅩを踏襲していたが、文字盤の意匠はさらに改められた。パイロットの意識がはっきりしない状態でも時間を読み取れるよう、文字盤の12時位置には大きく▲のマークが加えられたのである。パイロットの意識がはっきりしない状態とは、機内が急激に減圧するか、大きな重力加速度がかかった状態に限られる。30年代、それは滅多に起こらないことと思われていた。しかし第二次世界大戦中に航空機の性能は劇的に進化し、パイロット・ウォッチのデザインは極限での視認性も考慮せざるを得なくなった。

1940

1940年に1000本のみ製造された、ビッグ・パイロット・ウォッチの祖。クロノメーター級の精度を出すべく、ムーブメントには懐中時計用のCal.52 T.S.Cを搭載する。また視認性確保のため、文字盤は49mmもある。ケースはステイブライト製。直径55mm。参考商品。

マーク11は、1948年から84年にかけて英国空軍向けに製造され、一部は市販もされた。IWCがパイロット・ウォッチを復活させるのは88年のこと。なぜ復活させたかについては諸説あるが、当時同じLMHグループに属していたジャガー・ルクルトのメカニカルクォーツクロノグラフムーブメントを載せるためという理由が有力だ。このモデルのヒットを受けて、IWCはスプリットセコンドを備えた「ドッペルクロノグラフ」(92年)を追加。94年には自動巻きを載せた3針モデル「マークⅫ」をリリースする。なお、43年モデルの「マークⅩ」という通称も、〝マークシリーズ〞の成立に伴って後から名付けられたものだ。

マークⅫは、事実上IWC初の民生向けパイロット・ウォッチであり、現在のパイロット・ウォッチコレクションの直接の祖に当たる。ムーブメントは自動巻きとなり、日付表示も備わったが、IWCがマーク11の後継機と述べた通り、マークⅫの基本的なデザインと構成は、マーク11のそれを受け継いでいた。当時デザインを監修していたのは、おそらく時計史家のラインハルト・マイスである。しかし彼でさえ完成されたマーク11の意匠は、大きく変えようがなかったのだろう。ちなみに民生用とはいえ、IWCのパイロット・ウォッチはあくまでもプロユースを前提としたものだった。94年にIWCは、スイス空軍のアクロバットチーム「パトルイユ・スイス」に29本のマークⅫを納入している。

IWCのパイロット・ウォッチが大きく進化するのは、99年の「マークⅩⅤ」からである。大きく変わったのはムーブメントスペックだが、ここでいっそう重要だったのはIWCがパイロット・ウォッチの外装に手を加えたことだった。

2002年に発表されたビッグ・パイロット・ウォッチ。搭載するのは自社製のCa.5011である。その基本デザインは、1940年のドイツ空軍向けパイロット・ウォッチ「B-Uhr」から転用したもの。自動巻き。SS(直径46mm)。6気圧防水。参考商品。

2012年に発表されたビッグ・パイロット・ウォッチは、2006年発表のマークⅩⅥに準じたデザインコードが与えられた。文字盤のデザインがクリアになったほか、インデックスも細身に直された。自動巻き。SS(直径46mm)。6気圧防水。参考商品。