菊野昌宏

1983年北海道生まれ。2005年よりヒコ・みづのジュエリーカレッジで時計修理の技術を学ぶ。卒業後、研修生として自作のトゥールビヨン他を手掛け、同校講師を経て12年に独立。11年よりAHCI準会員、13年より同正会員。

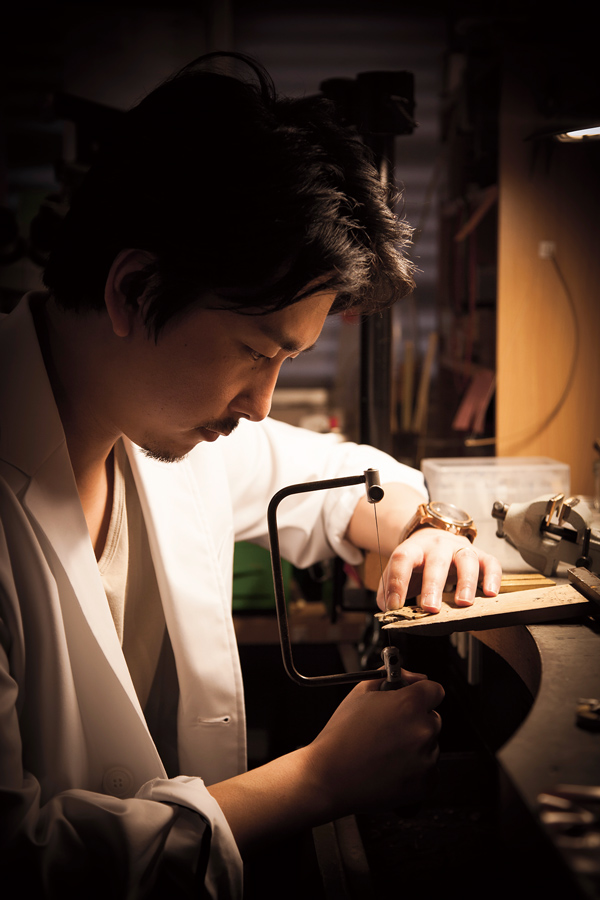

ふたりの日本人独立時計師のうち、先にAHCI会員となったのは菊野昌宏であった。陸上自衛隊を除隊した後、時計修理技術者を養成する「ヒコ・みづのジュエリーカレッジ」のウォステップコースを卒業した菊野は、修理技術者となる道を選択せず、そのまま学内に残って時計製作を始めた。こうした菊野の〝作家活動〞を後押しするように、同校は研修生コースを起ち上げて学内の機材を自由に使わせた。修理実習用の教材をベースにして、菊野が独学で作り上げた初作は、08年のレトログラードとフライングトゥールビヨン。翌09年にはフライングトゥールビヨンに載せる永久カレンダーモジュールを仕上げ、同年9月に卒業制作展での研修生展示が決まると、2〜3カ月でダブルアクシストゥールビヨンを完成させている。この時期の菊野は、自分の興味が赴くままに、若さに任せて〝時計作り〞に没頭していた印象だ。自ら手掛けた複雑機構が動いた瞬間の感動は、やはり得難いものであったろう。

その後、同校講師として後進を指導する立場となった菊野は、日本文化に根差したオリジナリティや時計としての完成度に目を向け始めるようになる。こうした変化は、AHCI準会員となった11年にバーゼルワールドで展示した「和時計」のプロトタイプや、自身の工房を起ち上げて正式な独立時計師(AHCI規定ではワークショップの独立性が会員の条件)となった12年に、初の製品版として完成させたユニークピース「トゥールビヨン2012」に見て取れよう。

2011年のバーゼルデビュー時に発表した不定時法モジュール。“自動割駒式和時計”と名付けられた表示システムは、季節によって十二支を描いたインデックスの間隔が変化。1年で1周するカムとスライドプレートを組み合わせて、表示間隔を制御する。手巻き(Cal.6498ベース)。真鍮(縦50×横44mm)。試作品。

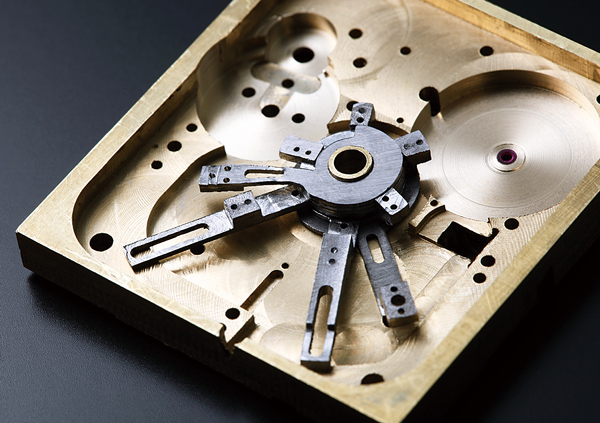

2012年に自らの工房を起ち上げ、最初に手掛けたユニークピース。1850年の万年時計(萬歳自鳴鐘)に感銘を受けたという菊野は、手作りの価値に重きを置き、キャリッジや受けをすべて糸鋸などで切り出す。ムーブメントの装飾は、菊野独自の“杉綾仕上げ”。手巻き(Cal.mk12)。19石。1万8000振動/時。18KRG(直径43mm)。980万円。問 http://www.masahirokikuno.jp

“船箪笥”のイメージを外装に採り入れたミニッツリピーター。同時にムーブメント設計も、菊野初の角型となった。ゴング代わりの“お鈴”の中に、折り鶴のオートマタを配する。ダイアルは3種の銅を用いた木目金。手巻き。アルミ合金(縦50×横38mm)。試作品。

伝統工芸である木目金をダイアルに用いて、シンプルなスモールセコンドにまとめた菊野の代表作。ケースに青銅を用いたバージョンは、経年変化による“寂び”も楽しめる。手巻き(Cal.mk14/Cal.6498ベース)。17石。1万8000振動/時。青銅またはSS(直径43mm)。150万円(受注生産)

たしかに当初はギミカルな作風が目立った菊野である。しかし最新作の「MOKUME」(14年)は、おそらく彼の転換点になるはずだ。このモデルで菊野は、ユニタスベースのシンプルなスリーハンズに挑みながら、日本的なハンドクラフトによるダイアル表現と、時計師としての調整技術を見事に融合させているのである。

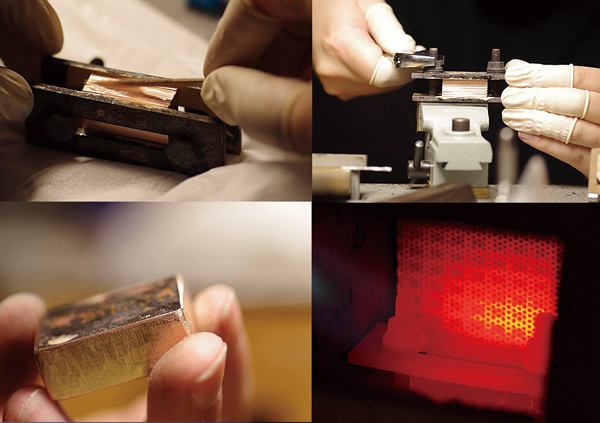

日本古来の装飾技法である「木目金(もくめがね)」は、数種類の金属を重ねて鍛接(加熱しながら圧着)し、彫りや叩きを加えて圧延することで、木目状の模様を浮き立たせる技法である。霞打ちとも呼ばれたこの装飾は刀の鍔などに多く施され、廃刀令によって海外に流出した日本刀を通じて諸外国に知られることとなった。菊野がダイアルに多く用いるのは赤銅(銅と金の合金)と四分一(銅と銀の合金)で、各11枚を重ねて叩き出す。ダイアル面を均し、酸化被膜を落としてから薬液で煮ることで、独特な発色を得るのである。この薬液は硫酸銅と緑青の水溶液で、菊野によれば赤銅は〝烏のようなブルーブラック〞に、四分一は〝やや暗めのグレー〞になるという。面白いのは、表面の酸化被膜を落として薬液で煮る前に、〝大根おろしの汁〞に浸けるという工程だ。ほぼ独学で設計や工芸の手法を得た菊野だが、これに関しては母校のジュエリーコース講師に教えを請うた。スイスのエナメル工芸がそうだったように、もし技法が途絶えてしまったら、その復活を目した際に、誰が〝大根おろし〞に辿り着けるだろう。

もっとも、木目金以上に学生時代の菊野に大きな影響を与えたのは、同校で長く教鞭をとっていた小牧昭一郎だろう。氏は本邦における調整理論の大家であり、1960年代にセイコーが天文台コンクールに挑んだ際の、言わば指揮官でもあった。かつてのイェンドリッキーの翻訳や、先ごろ東京大学出版会から上梓した『機械式時計講座』は特に名高い。しかし理論家、研究者として名を上げた小牧だが、多くの前例と同様に、氏は理論の実践者ではない。小牧が〝約50年前にやり残したこと〞に、再び研究の目を向けた際、愛弟子として実証的なデータを提供したひとりが菊野だったのだ。

菊野自身が身に着ける時計の歩度データは驚異的である。菊野との約束で、その内容はまだ詳しく書けないが、小牧の著書にも記されている〝特殊な調整〞が、ヒゲゼンマイに施されているのだ。これよって、着用状態での振り落ちを前提に、かなり広範囲の振り角において姿勢差誤差をキャンセルすることに、ほぼ成功している。

なおヒゲゼンマイの実質的な特性は、スイスでも解析し切れていない分野である。現在ではシリコン素材とその製法を用いることで、あらゆる平面形を正確に量産できるのだが、未だにベストな形状は提示されていない。これは、ひとつひとつ実証的なデータを積み重ねるという作業を、スイスの時計産業と研究機関が行ってこなかった証拠でもあろう。ひとつだけ例を挙げておくと、スイスではヒゲの重心移動をグロスマン効果やカスパリ効果といった人名で表現する。数学的に難解な理論ほどこの傾向が強く、結局のところ、〝理論的/数学的に正しい(はず)〞といったところで検証が止まってしまう。ブレゲヒゲとしてあまりにも有名なフィリップスカーブにしても五十歩百歩だろう。ちなみに小牧式の調整理論では、図形化しやすいベッセル関数を用いて説明することが多い。それでも十分に難解だが、理論と実践の摺り合わせにどちらが有益かは自明であろう。いずれにせよ、菊野が自身の取り組みの公表に〝待った〞をかけているのは、まだ十分な実証データを採り切れていないことに理由がありそうだ。