近代的なダイバーズウォッチの在り方に大きな影響を与えたセイコーのダイバーズウォッチ。その始まりはささやかだったが、10年後の1975年には、当時世界最高峰と言うべき「600mダイバー」に進化を遂げた。1965年のファーストモデルの発表から今年で55周年。それを記念して、セイコーはダイバーズウォッチの歴史に残る3本のモデルを“トリロジー”として復活させたのである。

広田雅将(本誌):取材・文 Text by Masayuki Hirota (Chronos-Japan)

Seiko Diver’s 55th Anniversary 1965-1975 Trilogy

2020年に55周年を迎えたセイコーのダイバーズウォッチ。初のモデルは、ねじ込み式のケースバックを持つ「150mダイバー」こと、62MAS-010だった。発表は1965年。これは、ダイバーズウォッチというより防水性を高めたスポーツウォッチだったが、わずか2年後には本格的なダイバーズウォッチの体裁を持つ「300mダイバー」に改められた。68年、このモデルは3万6000振動/時を持つキャリバー6159を搭載し、空気潜水用ダイバーズウォッチとしての完成を見た。

Ref.6159-022。国産初の飽和潜水対応モデル。6215-010と6159-010のケース構造を踏襲しつつも、23件もの外装特許を盛り込むことで、600m防水を実現した。その規格はJISとISOのダイバーズウォッチ基準に大きな影響を与えた。自動巻き(Cal.6159)。25石。3万6000振動/時。Ti×セラミックコーティングチタン。600m防水(当時)。

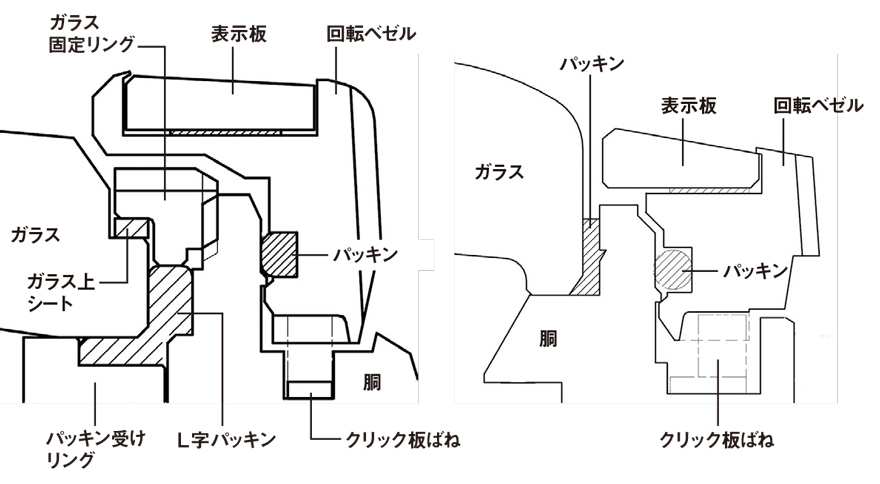

Ref.6159-010。1967年発表の6215-010を改良したプロフェッショナルモデル。リリースはワンピースケースとバ

ヨネット式のガラス固定構造、ツインシールド式のねじ込み式リュウズで300mもの防水性を誇った。ムーブメントには3万6000振動/時の自動巻きを搭載。自動巻き(Cal.6159)。25石。3万6000振動/時。300m防水(当時)。

Ref.62MAS-010。諏訪精工舎(現セイコーエプソン)が開発した、セイコー初のダイバーズウォッチ。気密性の高いケースで150m防水を実現していたが、ベゼルは両方向回転、リュウズはねじ込み式でないなど、現在のダイバーズウォッチとは異なる。自動巻き(Cal.6217)。17石。1万8000振動/時。SS。150m防水(当時)。

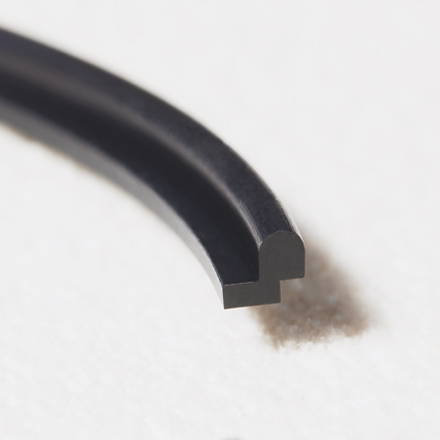

セイコーが、初の飽和潜水ダイバーズを完成させたのは75年のことである。海洋開発に携わるダイバーからの「300m防水でも役に立たない」という手紙を受け取った服部時計店(現セイコーウオッチ)は、今までにないダイバーズウォッチの開発に取り組むこととなった。結果、発表されたのが、チタンとセラミックス製の外装を持つ「600mダイバー」だった。気密性と水密性を飛躍的に高めたL字パッキンに、既存の10倍の明るさを持つNBW夜光、ウェットスーツの上から巻ける伸縮性のあるラバーベルトとケースにダメージを与えない外胴の組み合わせ。開発に携わった諏訪精工舎(現セイコーエプソン)は、これらの要件をJIS規格として提出し、やがてISOのダイバーズウォッチ規格に大きな影響を与えることとなった。すなわち、600mダイバーとは、近代ダイバーズウォッチの祖であったと言えるのである。

以降、セイコーはプロフェッショナル向けに優れたダイバーズウォッチを作るようになったが、一方で、かつての歩みを忘れてはいなかった。2000年に名作600mダイバーを復刻した同社は、17年には1965年の150mダイバー(防水性能は200mに向上)を、2018年には1968年の300mダイバーをリバイバルさせたのである。

そしてダイバーズウォッチ誕生55周年を迎えた2020年。セイコーはこの歴史的な3本を〝トリロジー〞として改めて発表した。といっても、見た目こそかつての復刻にほぼ同じだが、いずれも過去作の焼き直しではない。その証拠に、英語の説明には「リ・エディション」ではなく「リ・クリエーション」と記されている。一部のムーブメントは高振動化されたほか、一部のケース素材には耐食性の高いステンレススティールの「エバーブリリアントスチール」を採用。文字盤には、ブラックでもブルーでもない独特なブルーグレーが選ばれた。また、文字盤や強化シリコン製ストラップの質感もさらに向上している。

ダイバーズウォッチ55周年に相応しい内実を備えたトリロジーコレクション。次ページ以降では、その成り立ちと、個々のモデルを見ていくことにしよう。

国産ダイバーズのヘリテージを今に継ぐ人々

かつての復刻版をベースに生まれた2020年の“トリロジー”としてのダイバーズウォッチ。しかし、これは単なるリバイバルモデルではない。見た目こそ、各オリジナルモデルに忠実だが、すべてのセイコー製ダイバーズウォッチに同じく、実用に耐え得るだけの性能を備えているのだ。その両立を可能にした外装への取り組みを、開発に関わった3人のキーパーソンが解き明かす。

1965年、68年、75年モデルの復刻版である〝トリロジー〞。近年のセイコーが好む、クラシカルな見た目に最新のスペックを合わせるという路線は、トリロジーでいっそう強調された。

ケース素材はステンレスのSUS316Lから、耐食性の高いステンレス「エバーブリリアントスチール」に変更された(「1000mダイバー」はベゼルに採用)ほか、「200mダイバー」のムーブメントは高振動版の8L55になった。また600mダイバーの復刻版にあたる1000mダイバーは、ケースに軟鉄製のインナーケースを加えることで、耐磁性能を4万A/mまで高めている。

外装の開発に携わったのは、セイコーウオッチの原康範氏、尾藤由規氏、そして鎌田昌彦氏の3人である。素材を担当した原氏は、鍵となったエバーブリリアントスチールをこう説明する。

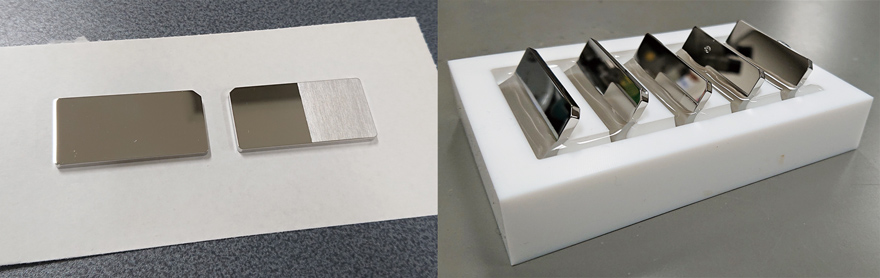

「耐食性の高い素材の検討は2017年頃に始まりました。複数の素材をテストして高級時計の外装に相応しかったのが「エバーブリリアントスチール」だったのです」。ステンレススティールの錆びにくさを示す基準にPREN(耐孔食指数)がある。これはステンレススティールの腐食で一番課題となる塩素イオンに対する耐食性を示す指標だ。標準的なSUS316LのPRENは24。対してエバーブリリアントスチールは40以上。PREN40以上というのは、製鉄業界で言うところのスーパーステンレスだ。筆者の知る限り、時計業界での採用は皆無だ。

「もともとこの素材は、海洋構造物や化学・食品系プラントなどで使われる過酷な環境用の素材でした。耐食性が高いことは分かっていましたが、時計のような装身具向きではなかったのです」(原氏)

構造物などに使われるスティールは、基本的に性能だけが求められる。磨いた際の美しさは関係ないため、多少介在物があっても問題ない。しかし、それ故に高級時計のケースには向いていないのである。また、構造物用のため、そもそも時計用のケースという小ロットには対応していなかった。仮に小ロットの生産に対応してくれたとしても、品質のばらつきは大きくなる。時計メーカーが新しいステンレスの採用に踏み切れなかった理由だ。対してセイコーは、協議を重ね、特注プロセスでの流動を依頼した。その結果、小ロットでも介在物の少ない素材を確保できたほか、鍛造でもケースを加工できるようになったのである。

「時計メーカーがケース素材にスーパーステンレスを採用しなかった一因は、切削加工がしにくかったこともあります。ですが、素材自体に手を加えることで、鍛造と切削を両立できるようになりました」(原氏)

トリロジーの基本設計は既存の復刻版を踏襲するが、そのディテールは55年の歴史を反映していかにも緻密だ。例えば、風防を固定する防水パッキン。そのままだとパッキンが目立って今風の時計に見えてしまう。パッキンを隠して、オリジナル同様に見せたのは尾藤氏の手腕だ。インデックスは強い衝撃を受けても決して外れないよう、プレスによるエンボス加工である。今や別部品のアプライドよりも製作コストはかかるが、セイコーはあえて、この伝統を受け継いでいる。

非凡な完成度を見せるトリロジー。それが示すのは、セイコーが積み上げてきた半世紀以上の歴史なのである。

新素材「エバーブリリアントスチール」への挑戦

耐食性に優れる「エバーブリリアントスチール」。この素材が、初めて今回の“トリロジー”に使われたのには理由がある。錆びにくいことはもちろん、質感が、今までのステンレススティールとは異なっていたのである。この素材に魅せられたトリロジーの企画者とデザイナーは、今までにない感性に訴えかけるダイバーズウォッチ作りを加速させることとなる。

2015年にグローバルブランド化を果たしたセイコースポーツを象徴するブランド「セイコー プロスペックス」。その中核を成すダイバーズコレクションは、55周年を機に、方向性を大きく変えた。長らく、セイコーは技術の進化をダイバーズウォッチの性能向上に向けてきたが、プロスペックスの企画に携わる加藤秀明氏は、むしろ感性に訴えかけるダイバーズウォッチを作ろうと考えたのである。その狙いは「セイコーダイバーズウォッチの伝統を新しいユーザーにアピールすること」だった。

〝トリロジー〞のリデザインを担ったのは気鋭の岸野琢己氏である。海外専用モデルなどのデザインを手掛けた彼は、18年にプロスペックスのディレクターとして参画した。セイコーが培ってきたダイバーズウォッチらしさと感性に訴えかけるような質感を新しいユーザーにどう見せていくのか。議論の末、企画とデザインチームは文字盤にブルーグレーという中間色を使うことを決めた。確かにこの色はダイバーズウォッチらしいツール感もあり、今のトレンドにも即している。

トリロジーの企画を進めるうち、加藤氏が目を付けたのが当時開発中であった新素材「エバーブリリアントスチール」である。耐食性の高いこの新素材は新しいダイバーズウォッチにはうってつけだ。加えて、この新素材の白い色味がふたりを魅了した。加工難易度は高いものだったが、この素材なくしてトリロジーのコンセプトは完成しない。「試作品を見てびっくりしましたよ。これほどケースを白くできるなら、やはり文字盤はブルーグレーで行こうと決めました」(加藤氏)。素材を見た岸野氏は、文字盤の表現を「マットと色気の間」に落とした。

とはいうものの、ブルーグレーは色の配合をわずかに変えただけで別の色になってしまう。そこで複数の試作品を並べ、納得するまで色を選ぶことになった。最も難しかったのは1000mダイバーだった。200mと300mダイバーの文字盤素材は真鍮。対して1000mダイバーは耐磁性を持たせるため、文字盤の素材が軟鉄製だ。真鍮のような筋目仕上げは与えられないし、同じ色を載せても、見た目はまったく変わってしまう。そこで筋目仕上げの代わりに、磨き上げたラッカーを選び、色味が同じになるよう微調整を行ったという。「最後は文字盤のサンプルを実際に見て、プロフェッショナルツールの佇まいとして相応しい色を直感で決めました」(岸野氏)。

トリロジーは、基本的には過去の復刻版を踏襲している。しかし、文字盤同様、全体的に細かな調整が加えられた。例えば、強化シリコン製のストラップ。形状こそ以前のストラップに同じだが、よりクラシカルに見えるよう、金型を何度も作り直した。さらに、300mダイバーのストラップは、わざとツヤを落とす凝りようだ。印字の質も、かつての復刻版よりさらに上がっている。

プラチナのように白いエバーブリリアントスチールが、トリロジーをいっそう魅力的にしたことは間違いない。この素材は、高級なダイバーズウォッチには間違いなくうってつけだった。しかし、たとえこのスーパーステンレスがなくとも、トリロジーは語るべきモデルになっただろう。より熟成されたディテールが、単なる復古調には留まらない魅力を、3本の復刻版にもたらしたからである。

後編を読む

https://www.webchronos.net/features/43657/