2017年以降、目ざとい時計愛好家たちに注目されてきたのが、マイクロメゾンの「アクリヴィア」だ。設立以来、試行錯誤を繰り返してきた同ブランドは、18年の新作で、一躍その名声を確立した。創業者の名を冠した「レジェップ・レジェピ クロノメトル コンテンポラン」は、際立った仕上げと、高いパフォーマンスで、マイクロメゾンの在り方を一新したのである。

広田雅将(本誌):取材・文 Text by Masayuki Hirota (Chronos-Japan)

Edited by Yukiya Suzuki (Chronos-Japan)

[クロノス日本版 2022年7月号掲載記事]

名伯楽が導くケース&パーツ製作

2017年の「AK 06」で大きく変わったアクリヴィアは、同年に本社兼工房をジュネーブの旧市街に移転した。そこに加わったのが、著名なケースメーカーのJPHこと、ジャン-ピエール・ハグマンだ。彼のケースに魅せられたレジェピは、引退した彼を、工房ごと引き取ったのである。ハグマンのノウハウは、アクリヴィアの質をさらに上げようとしている。

2017年発表の「AK 06」で、時計メーカーとしての地位を打ち立てたアクリヴィア。19年には、ケースメーカーとして名高いジャン-ピエール・ハグマンが工房ごと加わり、ケースと一部部品の内製化が始まった。ハグマンといえば、名だたるウォッチメーカーに複雑時計のケースを製作していた、当代きってのサプライヤーだ。スターキャリバーも、トノウ カーヴェックスも、彼がいなければ実現しなかっただろう。そのレジェンドにケースを作ってほしいと熱望したレジェップ・レジェピは、引退したハグマンを口説き落とし、招聘に成功した。「ただし、かなり大変だったけどね」(レジェップ・レジェピ)。

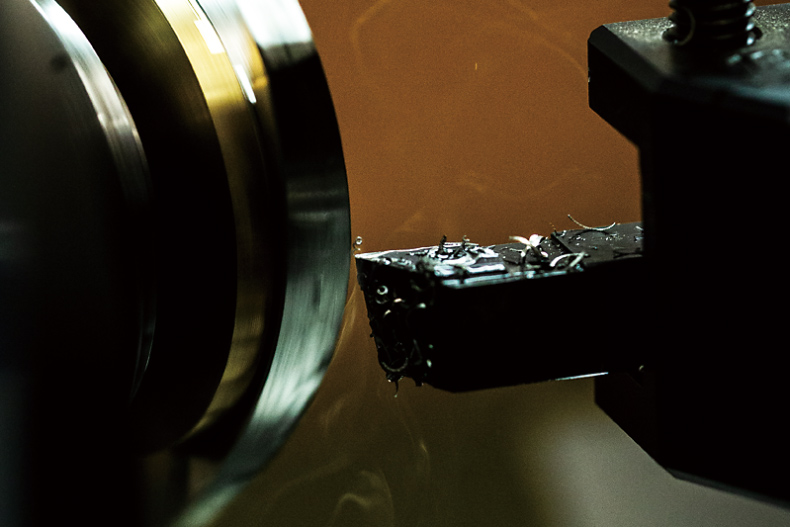

ジュエラーからキャリアを始めたハグマンのケース作りは、古典的な手法を完全に踏襲している。貴金属製の丸いリングを旋盤で加工し、ヤスリをかけ、ラグをロウ付けしてケースに仕立てていく。なぜ、かつての高級時計ケースのラグが後付けだったかは、リングを切削するハグマンの仕事ぶりを見れば一目瞭然だ。彼は語る。

「レジェピに呼ばれてうれしかったよ。古典的な技術を未来に継承しなければならないと思ったしね。私が学んできたジュエリーに由来するケース作りには、創造性もハーモニーもある。しかし、1980年代にマシニングが普及して、その技術は途絶えてしまった。職人ではなく、スタイリストがケースを決めるようになったんだ。結果、ケース作りからアーティストがいなくなってしまった」

ひとつのケースを仕上げるのに必要な時間は、仕上げを含めると最低1〜2週間というから、手間は、往年の高級時計並みにかかっている。

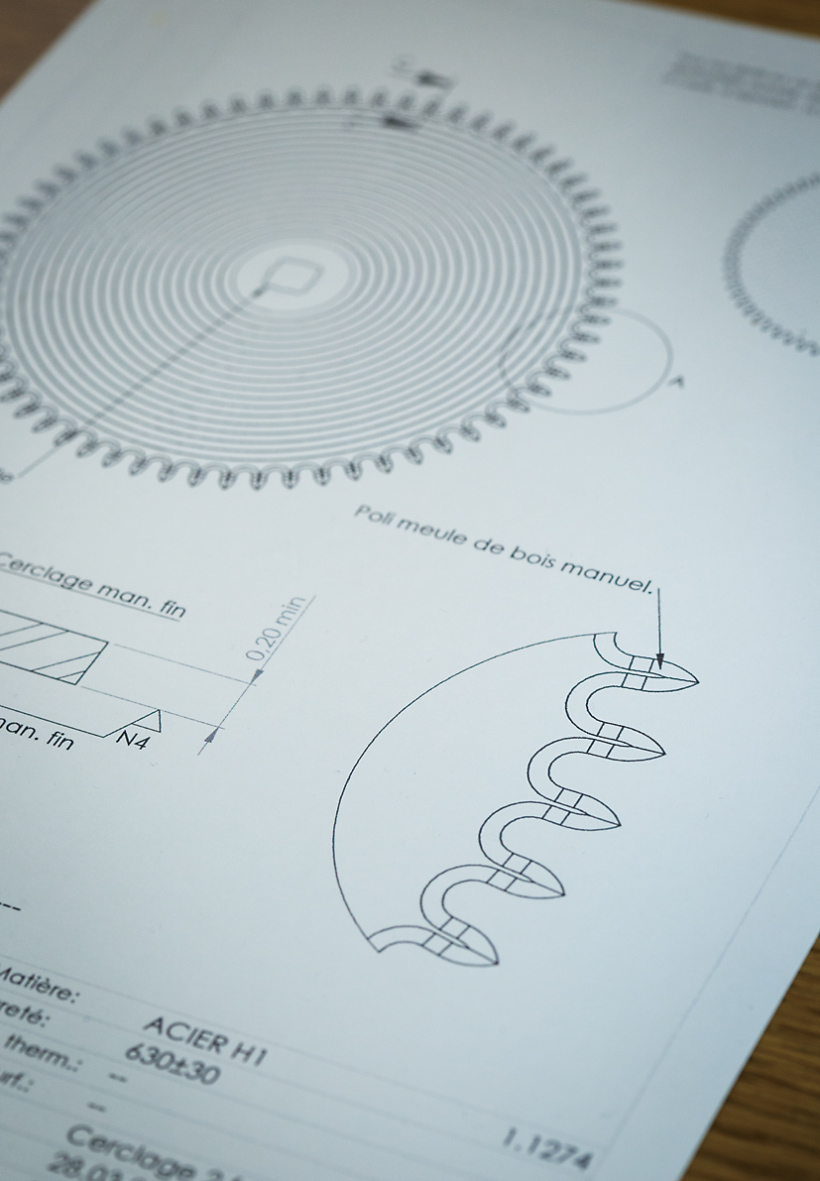

ハグマンの工房が加わったことで、アクリヴィアはケースだけでなく、プロトタイプも内製できるようになった。一般的な部品の多くは、サプライヤーから供給されているが、歯車などの最終仕上げは、ケース工房内で行われている。また、工房の奥にある研究開発(R&D)部門では、3人の設計者たちが時計の設計を行っている。年産35本から40本という規模を考えると過大だが、この生産体制こそが、アクリヴィアの強みなのである。

手仕上げこそマイクロメゾンの矜恃

アクリヴィアに名声をもたらした大きな要因が「AK 06」や「RRCCⅠ」などに見られる手仕上げだ。確かに、深い面取りやブラックポリッシュなどは、数ある独立時計師の中でも群を抜いて良質である。しかし、アクリヴィアを知る上でより重要なのは、ひとりの時計師がAからZまで携わることだろう。かつての高級メーカーでは当然だったプロセスは、新興のマイクロメゾンに残されたのである。

かつて、ダニエル・ロートと話した際、彼は高級時計の作り方がいかに変わったかを話してくれた。「かつての高級時計メーカーでは、ひとりの時計師が、ムーブメントの仕上げから最終的なケーシングまで担当していた。文字通り、ひとりの時計師が1本の時計を作っていたのだ。一方、今は完全な分業体制になってしまった」。もっとも分業を進めた結果、時計メーカーは生産性を高めることに成功し、それぞれの専門職も、ひとつの技術に専念できるようになった。分業という仕組みがなければ、高級時計の世界は、今あるかたちにならなかったのは事実だろう。とはいえ、ひとりですべてを手掛けたい時計師であれば、最初から最後まで、時計作りに携わりたいと思うはずだ。一度引退したダニエル・ロートが、再び独立時計師となった理由である。

もっとも、ひとりで仕事をする独立時計師を除いて、こういう時計作りはもはや消滅した、と筆者は思っていた。アクリヴィアの工房を訪れるまでは、である。

ジュネーブの旧市街にあるアクリヴィアの工房には、レジェップ・レジェピを含めて、現在6名の時計師が働いている。6名の時計師で、年産35本から40本というのは、時計業界の常識からすると少なすぎる。しかし、工房の様子を見て合点がいった。アクリヴィアでは、ケースと一部歯車の仕上げを除いて、ひとりの時計師が仕上げから組み立て、調整からケーシングまでを行っているのだ。それこそ、ロートが述べた「かつての高級時計メーカー」の在り方ではないか。

レジェピは語る。「私たちの工房では、ひとりの時計師が、部品の仕上げから完成までを担います。組み立ての作業は、あくまで作業の一部。私たちの時計は、仕上げだけで1カ月から2カ月を要するのです」。

仕上げの手法自体は、他の高級時計工房と基本的に同じだ。しかし、黙々と作業を続ける時計師たちが、時々席を立ち、部品に仕上げを加える様は、めったに見られない。

「2012年に会社を創業した時、私はひとりでした。だから、いろんなことをやれたのです。しかし、18年ごろから注文が増えすぎるようになりました。私だけでは、せいぜい年に1本から2本しか時計を作れないでしょう。ですから時計師を増やしましたが、バランスは取らないといけないと思っています」

取材中、ひとりの時計師が銀色の板の上で指を動かしているのが目に入った。見ると、彼は錫板にダイヤモンドペーストを載せ、スティールパーツをゆっくりと磨いている。磨いてはルーペで鏡面をチェックし、また錫板に部品を置き、部品を軽く滑らせていく。筆者はいろいろな工房を見てきたが、これほどうまい人は珍しい。しかも、彼は部品の仕上げが専門ではないのである。よほど才能のある時計師ではないか。

「アクリヴィアの前はウブロで複雑時計に携わっていたほか、パテック フィリップやフランク ミュラーでも働いていました。入社した理由ですか? ひとりの時計師が仕上げから組み立てまでを担う、というやり方が気に入ったからですね」

余談になるが、レジェピ曰く、ブラックポリッシュの際は、磨き粉に唾を付けるとうまくいくとのこと。

工房の片隅では、レジェピの弟であるジェブデ・レジェピが針の仕上げを行っていた。兄同様、パテック フィリップで見習いをしていた彼は、16年にアクリヴィアに加わり、今やその才能を十二分に発揮するようになった。ブランクの針をヤスリで立体的に成形し、鏡面に磨いたのち、ランプで加熱して色を付けていく。アクリヴィアでは、ムーブメントだけでなく、針の仕上げも、時計師の仕事なのである。

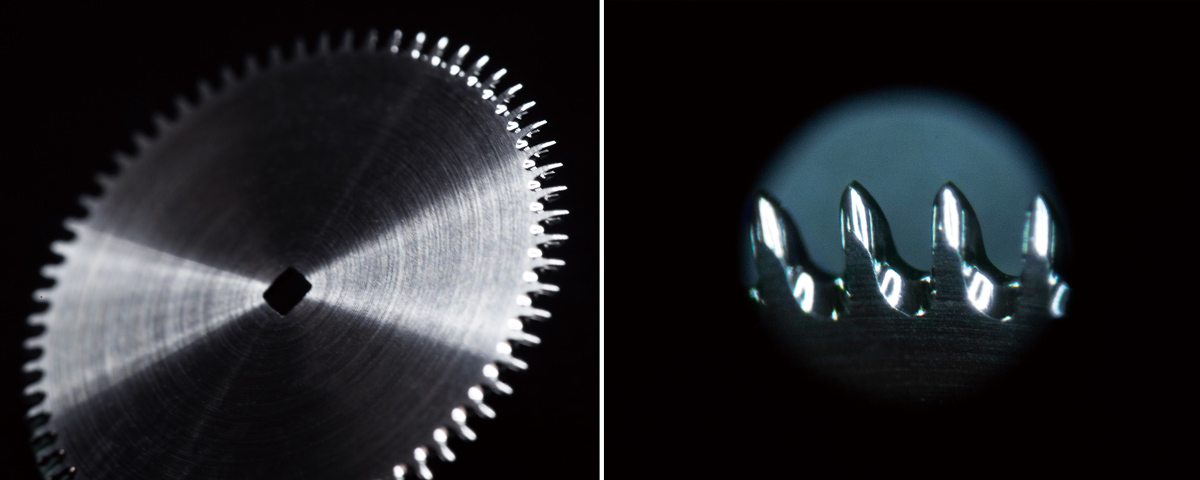

加えて、アクリヴィアでは、手作業に対する基準が極端に厳しい。例えば、輪列に使われる歯車。ひとつの歯車だけで、内側に20もの「入角」を施す必要がある。仕上げ専門の職人でさえ大変なのに、これを求められるのは、時計の組み立てを主とする時計師なのである。時計師としてのみならず、仕上げにも長けた人材しか、アクリヴィアでは働けないことを思えば、同社の時計師たちが、綺羅星のごとき経歴を誇るのも当然だろう。

もっとも、昔ながらのやり方が定着しているのは、レジェピがいればこそではないか。会社のCEOでありながらも、レジェピは工房内に自らの机を持ち、他の時計師に率先して、部品を磨き、調整し、組み立てている。しかも、彼は今までの手法に疑問を持ち、新たに改良を加え続けている。先のページで紹介したジュネーブ仕上げ然り、面取りの手法然り、である。

「時計業界では、面取りの仕上げにジャンシャンの木を使うのが良いと言われます。しかし、これは博物館向けの手法ですね。私たちはむしろ、ニワトコやツゲを好んで使っています。もちろん時々ジャンシャンも使います。しかし、実際に試してみて、ニワトコなどのほうが良いことが分かったからですね。個人的には、ペルラージュの在り方も変えたいと思っています。伝統的ではあるけれど、違う方法があると思っています」。そして彼は、こうやって得た「学び」を時計師たちやスタッフにシェアし続けている。なるほど、この工房に身を置けば、誰であれ、時計の作り方を一通り学べるだろう。しかも、最高峰のレベルで、だ。

「私は常に良いものを作りたいのです。そのため、仕上げでもトライ&エラーを続けてきました。ジュネーブ仕上げも、2012年当時に始めたときは、よくできたと満足していました。しかし、今の基準から見ると、足りないところが多いですね。その後、学んでかなり良くなりました。現在はケースの磨きや多くの部品は外注ですが、これらも内製化したいと思っています。私は満足できない性格なのです」

しかし、時計師を探すのでさえ困難なのに、仕上げもできる人材となれば、世界中の時計メーカーを探してもそういないだろう。生産性を考えれば、他のメーカーに同じく、仕上げと組み立てを分けたほうが賢明ではないか? レジェピにそう尋ねたところ、彼は今後もこのやり方を続ける、と語った。

「私の時計師としての夢は、F.P. ジュルヌなのです。彼のようにやらないと、私は時計作りをやめたくなるでしょう。彼は革新を伝えてきただけでなく、今なおワークベンチに座って時計を作り、時計の世界を探検している。私もそうありたいのです。なぜなら、私たちはみな、エゴイストだから」

21世紀にあって、本質的な意味で、古典的な時計作りを志向するアクリヴィア。時計にロマンを求める人は、ぜひ一度、実際に触られたし。時計好きであれば間違いなく、それぞれの作品に込められた「エゴイズム」、つまりは魂を、まざまざと感じられるに違いない。

https://www.webchronos.net/news/71914/

https://www.webchronos.net/features/58835/

https://www.webchronos.net/features/45478/