傑作になるべくしてデザインされた意外なセオリーとは…

1994年に発表されたランゲ1は、ランゲの第1作であるだけでなく、今なおランゲを代表する傑作として知られている。

ではなぜ、この時計は現在の古典として名を残すに至ったのか。理由は、ムーブメントではなく、文字盤のデザインにあった。

一見異形に見えるが、過去の傑作に共通するあるデザイン要素が、この時計の文字盤には盛り込まれていたのである。

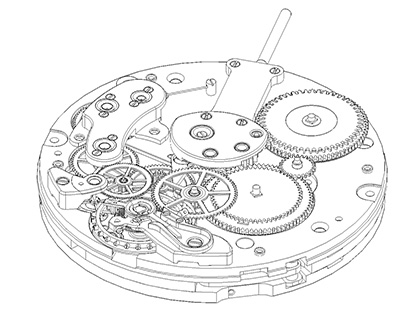

復興当初から、矢継ぎ早に傑作をリリースするA.ランゲ&ゾーネ。理由は、輪列の共有化を推し進めた点にある。これはランゲ自身も認める事実で、R&D部門でデザインを担当するアントニー・デ・ハスも「ランゲはモジュール(香箱からテンプまでの設計一式を標準化したもの)マニアで、数多くのバリエーションを持っている」と説明する。これは1994年のランゲ1も例外ではない。先に述べたとおり、ランゲ1が載せるキャリバーL901.0は、基本設計をジャガー・ルクルトの822(1992年)に依っている。名機中の名機として評価の高い822。このムーブメントに着目した時点で、ランゲ1(と多くの初期モデル)が優れた性能を持つことは約束されたも同然だった。しかし強調しておくと、ランゲが822から転用したのは輪列の設計のみであり、当然ながら、部品の形や仕上げは大きく異なっている。加えてツインバレル化でパワーリザーブを伸ばした点も、ランゲのアイデアである。改良に携わったのはIWCのクルト・クラウス。彼は筆者に対して「週に1日から2日は、ランゲ1の設計を手伝った」と述べ、別のジャーナリストには「ランゲ1がこういうレイアウトを持つに至ったのは、ツインバレル化のため」と語った。

ただこの時計が成功したもうひとつの、そして最大の理由は、中身よりも意匠にある。LMHの総帥であったギュンター・ブリュームラインは、1997年、ランゲ1の開発を回顧してこう述べた。「まず、すべての表示が重ならないような時計を作ろうと思いました」。彼の言葉に従うと、ランゲ1の開発とはまずムーブメントありきではなく、デザインありきで進んだプロジェクトだったのである。事実、最初期のランゲ1は、優れたムーブメントに価値を認めないかのごとく、ソリッドバックでキャリバーL901.0を覆っていた。ブリュームラインがムーブメントの仕上げに価値を見いだすのは、ランゲの成功から数年後を待たねばならず、そうなって以降も、彼は一貫して、時計の見た目を最優先のプライオリティに置き続けた。

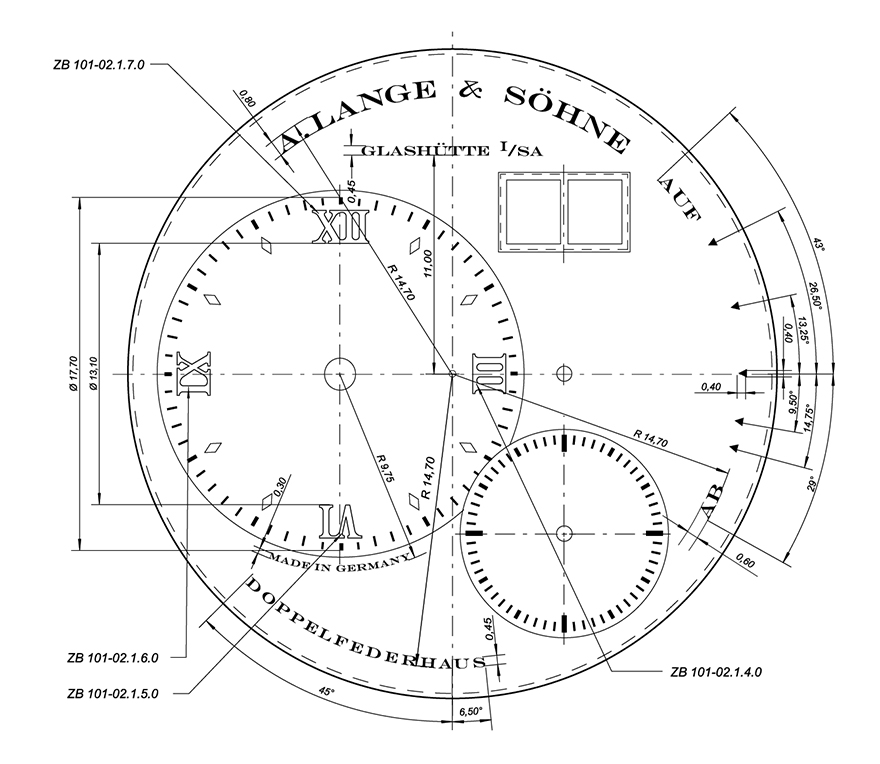

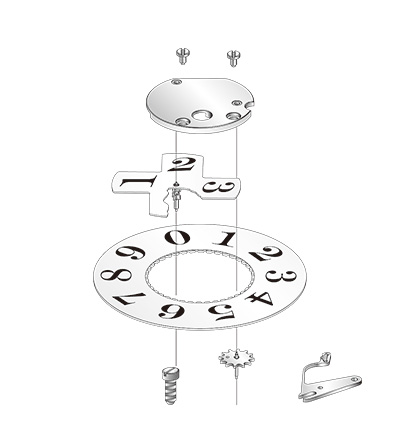

ランゲ1のデザインを総括したのは、当時LMHのテクニカルコンサルタントとプロダクトデザイナーであった、ラインハルト・マイスである。後にランゲとIWCの意匠を手がける彼は、前歴がデザイナーではなく数学者であった。そう考えるとランゲ1の意匠にも納得させられる。アシンメトリーな造形が特徴的なこの時計は、大きな構成要素としてスクエアとラウンドを持つ。しかしアウトサイズデイトと、スモールセコンド、そして時分表示の中心点を結ぶと、時計の中心にほぼ正三角形が浮かび上がってくる。いかにも数学者らしい、三角形のモチーフ。これはマイスにとっても、またランゲにとっても大傑作となった「ダトグラフ」(1999年)で、再び用いられることとなる。

ちなみに歴史的な傑作の多くは、必ずと言ってよいほど、幾何学的な構成要素を隠し持っている。「レベルソ」のケースが黄金分割比で構成されているのは広く知られているが、パテック フィリップの「カラトラバ96」(32年)も、スモールセコンドの配置が正三角形の枠内にある。数学者であったマイスは、時計のデザインを見ていくうちに、おそらくはこういった「知られざるセオリー」を発見したに違いない。定石破りのデザインを持つランゲ1が、なぜ色物の枠を越え、傑作として語られるに至ったのか。それがマイスの潜ませた、幾何学的なエレメントだったのである。多くの人はデビュー作である故に、ランゲ1が傑作となったと思っている。しかしこれほど大きな誤解はない。ランゲ1とは後生に残るべき時計として、あらかじめ周到に企図された時計だったのである。