マエストロ・ジェンタの足跡

初期作品から最後の素描[ドローイング]まで

生前に10万枚を超えるドローイングを残した、ジェラルド・チャールズ・ジェンタ。彼は有能なデザイナー兼プロデューサーであり、かつ“辣腕のセールスマン”でもあった。半世紀以上にわたるジェンタデザインの歩みを、改めて俯瞰することにしたい。

日本のコレクターと日本の時計雑誌が、私の名前を知られるようにしてくれた。ロイヤル オークが成功を収めた際、日本人は誰がデザインしたのかを知りたがった。日本のジャーナリストたちが、私の名前を世に出してくれた。したがって、今日でも日本と私の関係は特別なんだ」(「レボリューション」2006年4月号)。

時計界のピカソと称されたジェラルド・チャールズ・ジェンタ。彼の歩みを記したものは決して少なくない。すでにギスベルト・L・ブルーナーやルシアン・F・トリュープといった第一級のジャーナリストも、ジェンタに関する記述を行っている。彼ら先達の後に書くことは、正直あまりなさそうだ。しかし、自身のインタビューはほとんど残っていない。ジェンタを初めて見出した日本人が、彼について書く意義はあるだろう。生前、最後のまとまったインタビューを行ったのは、他ならぬ本誌なのだ(2006年3月号/広田)。

1931年にジェンタは、イタリア系移民の両親の元に生まれた。彼はジュエリー製作の勉強を行い、優秀な成績で卒業したが、職の募集がなかった。ジュエリー学校の卒業後まもなく、彼はジュエリーに使う道具をジュネーブの橋から投げ捨て、ジュエリー職人と、そして人の下で働くことを止めると誓った。彼はフリーランスのデザイナーとなった。54年頃からジェンタは時計のデザインを開始。社外デザイナーとして、彼はさまざまなメーカーのデザインを行った。転向の理由を、彼は筆者にこう語った。「本当は服飾のクチュリエになりたかった。でも食べていくために時計デザイナーになるしかなかった」。一枚15スイスフランでスケッチを売る彼に転機が訪れたのは、68年のことである。ユニバーサル・ジュネーブ向けにデザインした「ゴールデンシャドウ」が国際ダイヤモンド賞を受賞したのである。これに勇気づけられた彼は、69年にデザイン事務所「ジェラルド・ジェンタSA」を創業した。

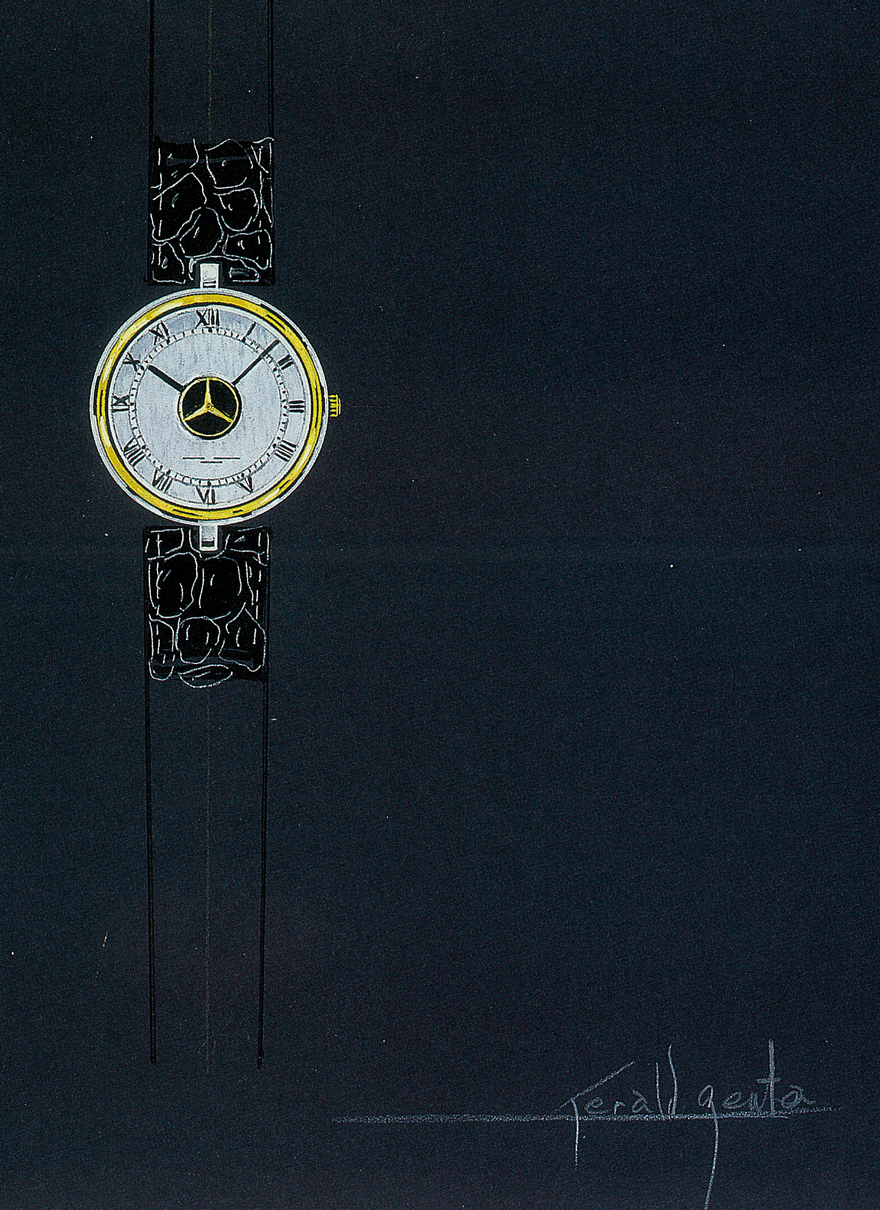

新進気鋭の時計デザイナーに特に注目したのは、ユニバーサル・ジュネーブとオーデマ ピゲ、そしてセイコーである。オーデマ ピゲとのコラボレーションは、72年の「ロイヤル オーク」に結実する。しかし、より興味深いのはセイコーだろう。この時代、彼はセイコーに対して数多くのデザインを行っている。ジェンタは決して語らなかったが、ロイヤル オークが成功を収めてからも、セイコーは大きな顧客だったのである。他にもOEM製品のデザインも数多く手がけているが、ジェンタは決して顧客の名前を明かさなかった。例外は自社工房で製造したフレッドやヴァン クリーフ&アーペルだが、これらはムーブメントにのみ、GGのサインが記されている。

ジェンタの言葉に従うなら、彼の名が世に出たのは、日本のコレクターがきっかけであった。ジェンタは興味深いエピソードを語っている。「ロイヤル オークのデザイナー名が知られるようになって、IWCはあわてて私の名前を出すことを認めた。当初はパテック フィリップも、私がノーチラスをデザインしたとは言えなかった」。

セイコーも引き続きデザインを委託。「クレドール・ロコモティブ」が一例である。また社外へのデザイン提供と並行して、彼はジェラルド・ジェンタSAの拡充も図った。かつての日本のインポーターはこう述べる。「デザインばかりに注目するジェンタに対して、ピエール・ミッシェル・ゴレイが、本物の時計を作ろうと誘った」。73年、彼はゴレイと共同で、グランソヌリを搭載したポケットウォッチと、初の永久カレンダーを製作した。なお複雑時計の製造にあたって、ジェンタはジュネーブだけでなく、ル・ブラッシュにも工房を構えた。96年に会社を売却するまで、ジェンタとゴレイは、二人三脚でジェラルド・ジェンタSAを発展させていく。

ジェンタが時計作りの方向性を決めた際にも、やはり日本人の影響があった。ギスベルト・L・ブルーナーはこう記す。「工房ができて間もなく(おそらく74年前後)、ある日本の顧客がジェンタの元を訪れてこう聞いた。あなたは時計を知るコレクターに対して、なぜジュネーブの時計造りのスピリットを見せないのか?」。ジェンタはこの日本人の言葉を忘れなかったようだ。78年、彼は工房をジュネーブにも併設。以降主立ったムーブメントはジュネーブ・シールを取得した。一時期ジェンタのモットーにはこう記されていたことがある。「ジェラルド・ジェンタ、ジュネーブのエスプリ」。

時計業界が、本当にジェンタを必要としたのは、80年代以降である。この年、スイスの時計業界紙である「Le Journal Suisse d’Horologerie」に対して、ジェンタはこう語った。「クォーツの出現によって、正確さは当然の性能となる。今後重要になるのはウォッチの外観やイメージをいかに訴えるかだろう」。その予言どおり、彼がデザインを手がけたオメガの「シーマスター・ポラリス」(82年)は空前の大ヒットを遂げた。

デザイナーとして成功を収めたジェンタ。対してジェラルド・ジェンタSAの経営は、必ずしも順調ではなかったらしい。パリの著名な時計専門店、クロノパッションは、かつてはジェラルド・ジェンタのオンリーショップであった。オーナーのローラン・ピチョット氏はこう語る。「ジェンタだけでビジネスを行ったのは88年、89年、90年かな。でもビジネスにはまったくならなかった。来客数の平均は一日に1.3人。3カ月間、ひとりも客が来ない日もあった。当時のジェンタは、本当に少数の人が買う時計だったね」。彼がオンリーショップを運営していた時代、ジェラルド・ジェンタSAは約80名の従業員を擁し、年間約2600本の時計を作っていた。毎年発表される新製品は200〜300種類。各モデルは10〜20本の限定生産だったため、注文通りの時計が来るとは限らなかった。「彼は天才で、率直で、頑固だった。アーティストだったが、経営者ではなかったね」。これが、盟友ピチョット氏のジェンタ評だ。

96年、ジェンタは所有する株式をアワーグラスに売却。モナコとロンドンの邸宅を行き来するリタイア生活に入った。表向きの理由は「65歳でリタイアしたかったから」であり、別の理由は、ブランド売却以降、他社にデザインすることを禁じられたためである。しかしジェンタは引退の理由を、率直にこう漏らしている。「量産品を作ることにもう飽きた」。自身のブランドがラグジュアリーであることを望んだジェンタは、アワーグラスがジェンタ株をブルガリに売却するというニュースを喜んだ。しかしブルガリの方向性も、必ずしもジェンタの意にはそぐわなかったようだ。「リタイアしたんじゃなかったかって? 私自身そう思っていたさ」。彼は商社のデスコ・デ・シュルトゥスに資金協力を仰ぎ、2001年に新ブランドの「ジェラルド・チャールズ」を立ち上げた。ただし、これも成功したとは言い難い。デスコはブランドをイタリア人投資家に売却。2000年代の半ば以降、ジェンタは作家としての活動をほとんど止めてしまった。

半世紀以上のキャリアの中で、ジェンタは数多くの傑作をデザインした。しかしジェンタデザインと混同されている時計も多い。ヴァシュロン・コンスタンタンの「222」は、〝マーヴェリック〟ことヨルグ・イゼックの作品であり(同社の元CEO、クロード・ダニエル・プロロックスでさえ混同していた)、カルティエの「パシャ」もジェンタ本人が「私の手がけたものではない」と明言。パテック フィリップの「ゴールデン・エリプス」(68年)も、ジェンタが噛んだことは間違いないが、彼のデザインとする証拠は何もない。

また、彼がOEMで作った数多くの安価な時計は、意図的にジェンタの歴史から消されている。いくつかのモデルは、後にジェンタ銘で復活しているが、それ以外のモデルは、決してジェンタ作とは語られないし、ジェンタもそれを望まなかった。ジェンタは注意深く自身のイメージを守ったのである。

ではジェンタデザインには、どういう特徴があったのか? 端的に言うと、彼は装身具であるジュエリーの延長線上に、時計のデザインを置いた。つまりはジェンタが言う「ソフトでエルゴノミック、袖口に引っかからないデザイン」である。ゴールデンシャドウやロイヤル オークのように、ラグはケースと一体化し、あるいはなくなった。ケースの多くは薄い2ピースであり、その一方でベゼルとケースサイドに立体感を持たせようと腐心している。しかしジェンタは、現代の多くの時計のように、ラグを延ばすことを好まなかった。ジェンタは筆者にこう述べた。「確かにラグを延ばせばフィット感は上がる。フランク・ミュラーが成功した理由はまさにそれだ。しかし時計が厚く、野暮ったく見えるね。それにコストがかかる」。彼にとっての時計とは、あくまで身に着けられる、薄いものだったのである。ジェンタが取り組んだ立体化の手法は今なお有効だが、ジェンタ自身は晩年の「トゥルボ」まで、いわゆる「デカ厚」時計に取り組もうとはしなかった。

もうひとつジェンタの功績を挙げると、ジュエリーの技法やアプローチを時計業界に持ち込んだ点だろう。一例が、ブラストで表面を荒らす「グレイン仕上げ」だ。ジェンタは古典的なジュエリーの製作技法を、80年代の「ジェフィカ」に盛り込んだ。またリュウズやベゼルに見られるカボション風の突起も、明らかに石留めの手法「ミル打ち」の影響である。多面体のサファイアクリスタルは、カットした貴石を思わせるし、MOP文字盤の採用も、やはりジュエリー的である。ただしこういった要望に応えられるサプライヤーは、当時多くはなかった。会社を売却するまでのジェンタが、針と風防を除く、すべての外装を自社で生産した理由である。

半世紀以上にわたって、あらゆる時計をデザインしてきたジェラルド・ジェンタ。筆者は2006年のインタビューの終わりに、今後どういう時計をデザインしたいのかを、彼に尋ねている。しばし黙考した後、ジェンタはこう語った。「できればメーカーのデザインをもう一度したい。制約が大きいからこそ、デザインは楽しいんだよ」。しかしその希望も叶わぬうちに、ジェンタはこの世から去ってしまった。巨匠ジェンタ、長い間私たちを楽しませてくれて、本当にありがとう。まだ創作を続けたいのは分かるけど、もうペンを擱いて、安らかにお休みください。