アイコンを生み出すデザイン理論 -2-

キャラクター性を保つ高度なアレンジ

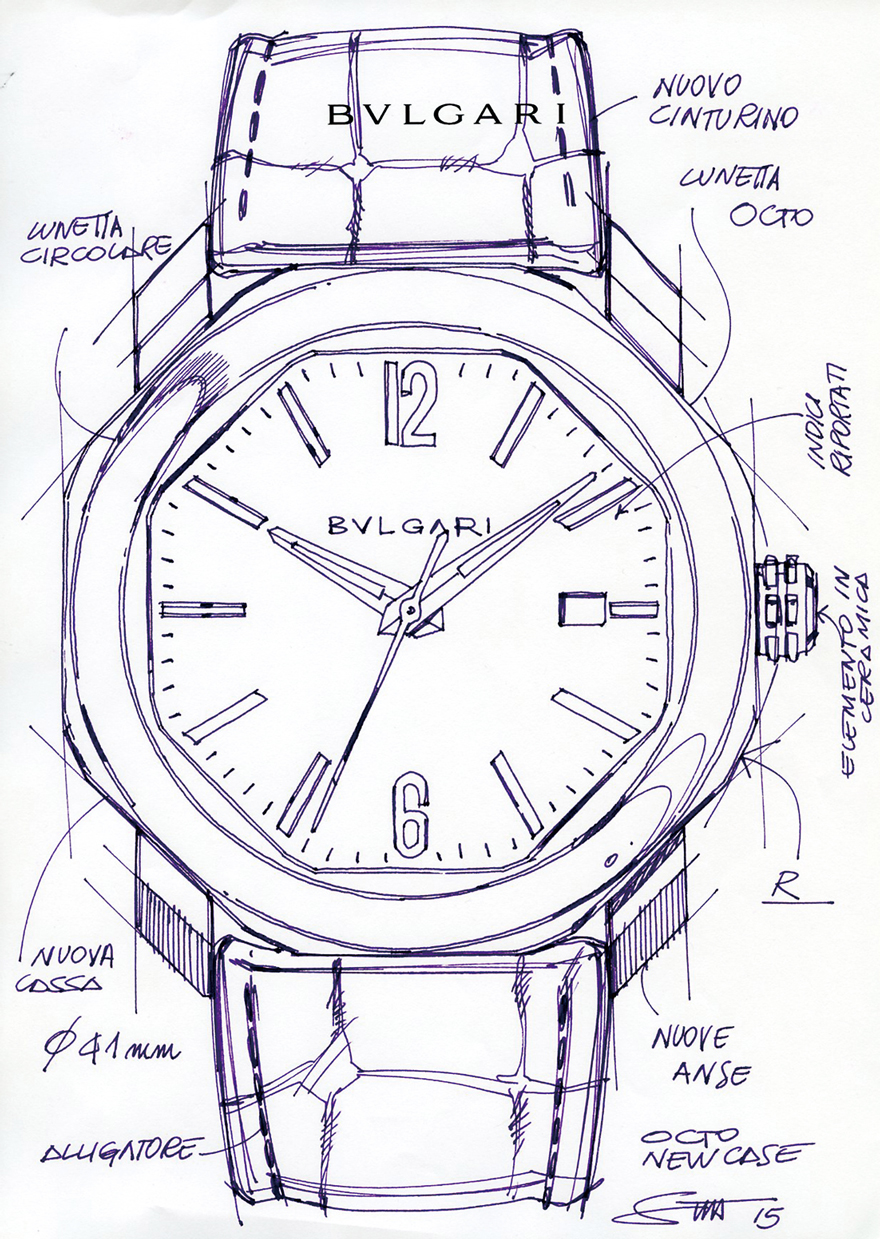

まったく別の性格を持つモデルに、共通のデザインコードを与えた例は少なくない。しかしそれらは、単にケースの厚みを変えてみたり、リュウズガードを足すような場合がほとんどだ。対してブルガリは、新しいオクト ローマにまったく異なったプロポーションを盛り込んだ。

かつて筆者は、時計部門の責任者であるグイド・テレーニと、ブルガリの時計作りに対する姿勢を話し合ったことがある。コストと見た目を天秤にかけた場合、普通の時計メーカーはコストを取る。しかし彼は、ブルガリは良くも悪くも見た目を取ってしまうメーカーだ、と語った。話しながらテレーニが念頭に置いていたのは、ひょっとして2017年に発表予定だった「オクト ローマ」ではなかったか。

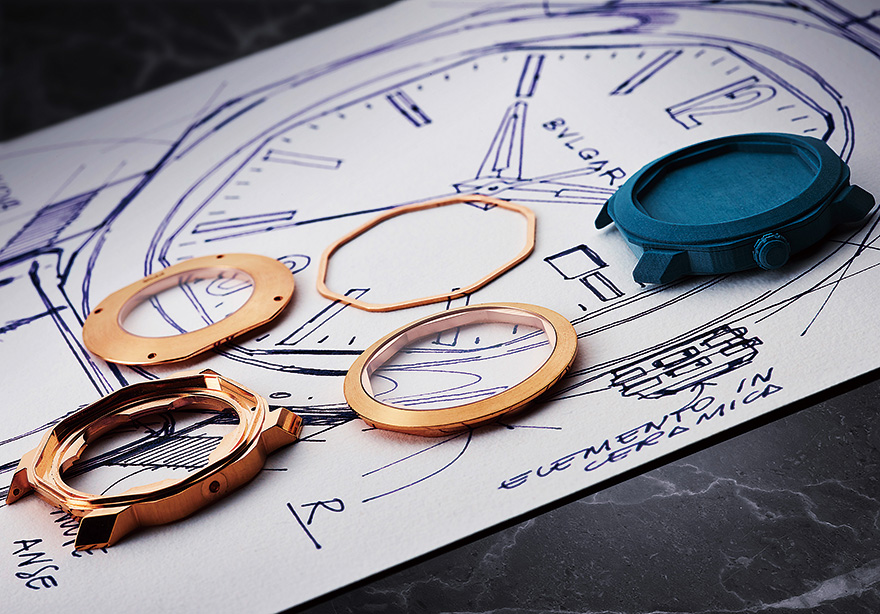

このモデルのお披露目の場で、ボナマッサはこう語った。「オクトとオクト ローマに共通する部品はひとつもない。ケースのデザイン要素として共通なのも、ベゼルだけだ」。普通、兄弟機を作る場合は、できるだけ部品を共通させる。しかしブルガリはすべてを新造した。関係者のコメントを集めると、理由は容易に想像できる。生産体制が整った今なお、オクトの生産性はお世辞にも高いとは言いがたい。ケースは110もの面を持ち、しかもそれらにはほとんど筋目仕上げが施され、かつ完全に歪みなく接しているのである。現行品のケースとしては、間違いなくもっともコストのかかったもののひとつだ。某メゾンのプロダクトマネージャーが「オクトはコストがかかりすぎ」と述べたのは、「見た目を取ってしまう」ブルガリには最上の褒め言葉だろうが、その低い生産性は、オクトの納品を待ちわびるユーザーには問題となった。

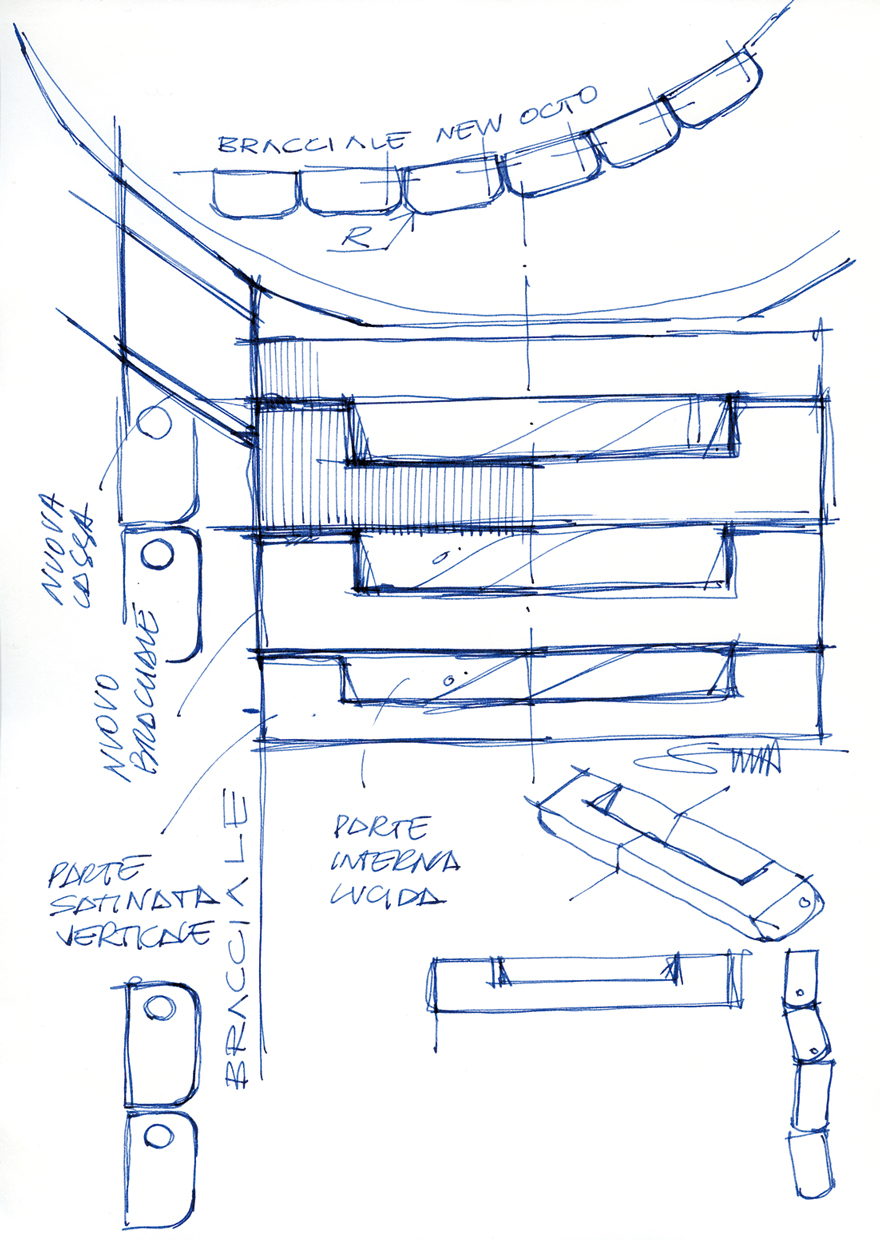

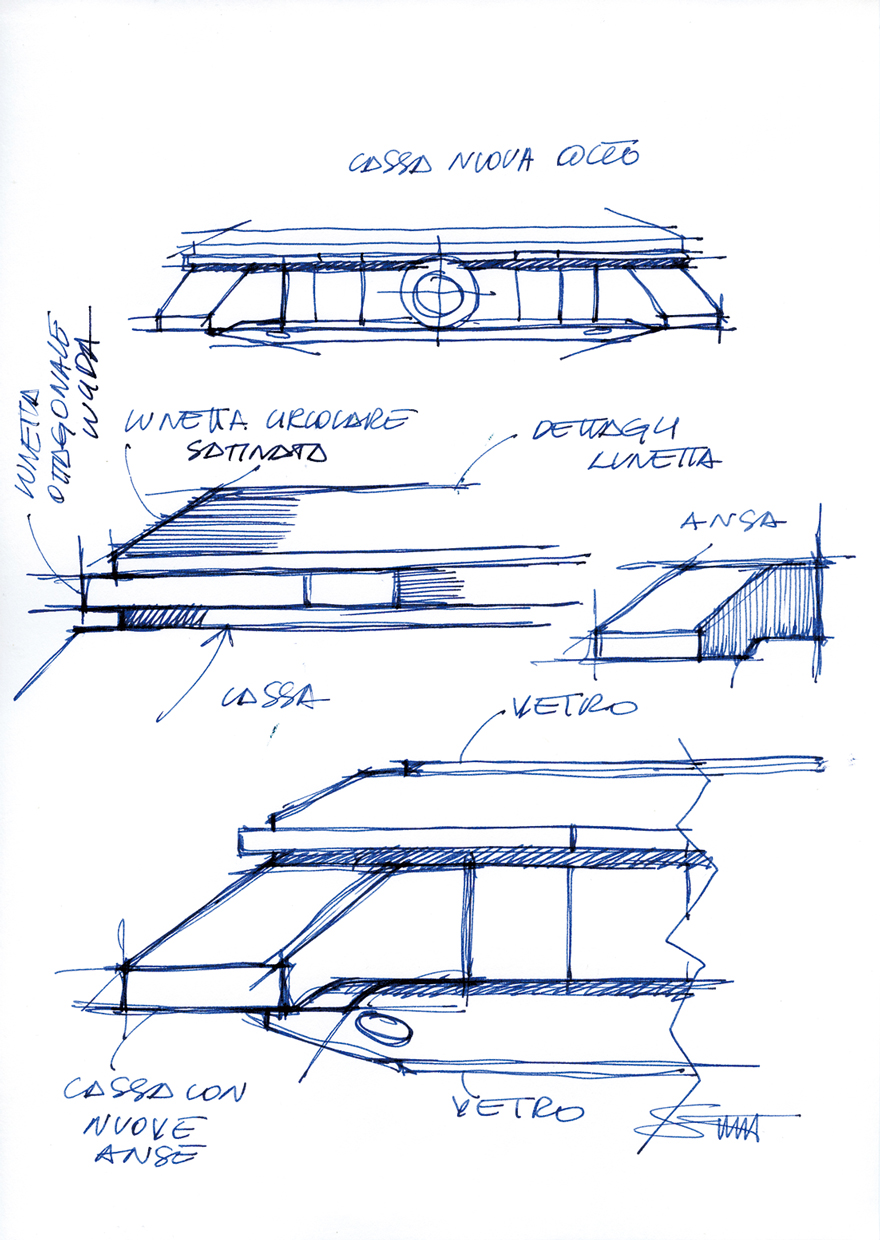

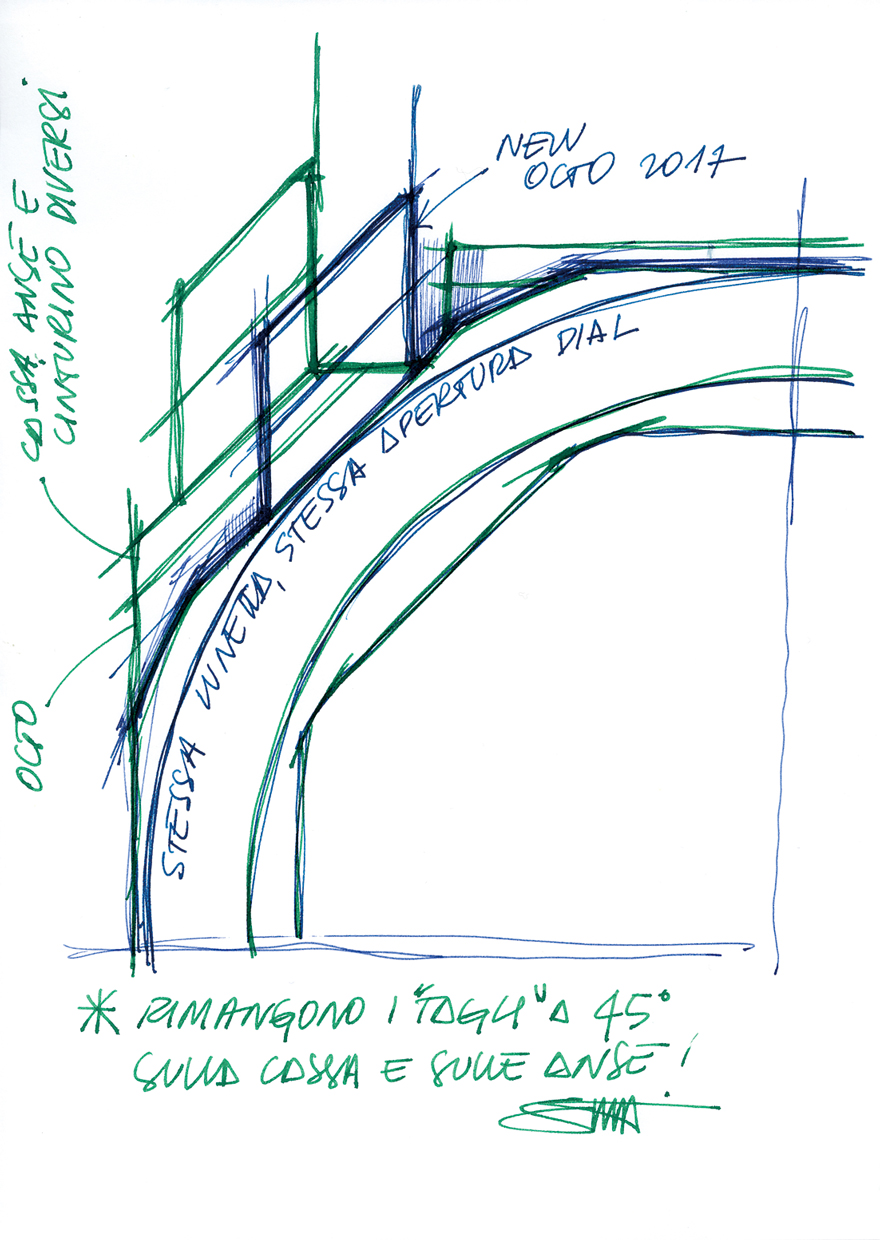

オクト ローマとは、オクトの意匠を受け継ぎつつも、生産性を考慮し、かつ〝モア・ドレッシー〟に仕立て直されたモデルである。そのために彼が加えた手直しは、実に繊細なものだった。もっとも顕著なのが、ラグとベゼルの角度だろう。そもそもオクトは極めて立体的な時計であり、ケースの面を省いても、立体感はなお余りある。そこでボナマッサはケースの面を減らすと同時に、ラグとベゼルの斜面を倒すことで、時計をフラットに仕立てなおした。

その塩梅は絶妙と言う他ないだろう。正面から見ると、オクトとオクト ローマのベゼル幅は同じである。しかし斜めから見ると、オクト ローマの斜面は、ドレスウォッチらしく大きい。ラグも同様で、正面から見ると斜面の長さは同じだが、実際は斜めに傾けてある。オクト ローマの方が薄いにもかかわらず、真正面から見るとオクトと同じに見えるのは、ボナマッサが、視覚上で錯覚を起こさせるようなモディファイを加えたためである。

オクトとオクト ローマは、文字盤もわずかに異なっている。ベゼルの構成が変わった結果、後者の見返しは前者に比べてわずかに高くなった。そのためオクトと同じインデックスを与えた場合、見返しの影がインデックスに入りやすくなる。そこでボナマッサは、インデックスの位置をわずかに内側に寄せ、影を入りにくくした。加えてインデックスのエッジも、立体感を強調すべく、わずかに深くされた。結果この2本は、まったく違う性格にもかかわらず、共通したデザインコードを維持することに成功したのである。

写真で見る限り、その違いは判然とし難い。しかし腕に置き、時計を光にかざすと、ブルガリがこのモデルに何を求め、何を保とうとしたかは明らかだ。オクトに酷似したオクト ローマだが、腕に置くと、紛れもないドレスウォッチであることが知覚できる。

もっとも、結果的に共通部品がひとつもなくなったのは、いかにもブルガリらしい。他のメーカーなら、できるだけ共通部品を残そうとするだろう。とりわけブレスレットはそうだ。しかしいかなる場合であれ、最後は見た目を優先してしまうのが、ブルガリのブルガリたる所以ではないか。そういう意味で、オクト ローマとはもっともブルガリらしいプロダクトではないだろうか。