「良い時計」の基準は、人によってさまざまだ。しかし分かりやすいポイントとして、仕上げやつくりが挙げられる。本記事では、良い時計といえるムーブメントの仕上げを備えた現行のモデルを取り上げ、そのディテールとともに解説する。

工作機械による自動、半自動でジュネーブ仕上げを施すメーカーが増える中、ヴティライネンは昔ながらの旋盤にセットした柘植の木で、模様を施す手法を取っている。カリ・ヴティライネン曰く「ジュネーブ仕上げの深さは正確には分からない」とのことだが、その浅さは、受けの面取りにほとんど響いていないことからも明らかだ。手間をかけられる、独立時計師ならではの古典的な手法である。

広田雅将(本誌):取材・文 Text by Masayuki Hirota (Chronos-Japan)

[クロノス日本版 2020年5月号掲載記事]

「良い時計」をムーブメントから見極める

何をもって「良い時計」と見なすのか。人によってその基準はさまざまだろう。しかし、その分かりやすいポイントのひとつに、仕上げや作りがあるのは事実である。その証拠に、実に多くの時計愛好家たちが、ディテールの良し悪しを語るようになった。では、どういった仕上げや作りが良いものと言えるのだろうか? 今回は、現行モデルを代表する時計を並べて、ムーブメントの仕上げを見ていくことにしたい。

ブリッジの仕上げ

ムーブメントの質を見る際、本当に重要なのは穴石やネジ、歯車といった小さな部品だ。こういった部品はコストのかかり方が一目瞭然だが、目立たないが故に子細に見る必要がある。反対に最も大きな受け(ブリッジ)の仕上げは、簡単に質を見分けるポイントとして有用だろう。代表的なモデルと共に、受けの仕上げの種類とそのクォリティを見ていくことにしたい。

自社製ムーブメントを搭載したモデル。ナチュラル脱進機を改良したダイレクトインパルス脱進機を搭載する。駆動効率に優れるため、直径13.6mm、慣性モーメントが40mg・cm2もあるテンワに約50時間の等時性を与える(実駆動時間は約65時間)。ムーブメントの仕上げは相変わらず、現行モデルでも1、2を争う良さだ。手巻き(Cal.28)。21石。1万8000振動/時。18KWGケース(直径39mm)。

コート・ド・ジュネーブ

トランスパレントの裏蓋からムーブメントを見る際、真っ先に目が行くのは面積の大きな受け(ブリッジ)だろう。事実、多くの時計メーカーは、ムーブメントの美観を改善する際、まずは受けの仕上げを改善しようと試みてきた。歯車やネジ、穴石といった細かい部品に手を入れるのはその後のことだ。

現在、受けの仕上げは主に4種類ある。時計好きにはおなじみの「波模様」ことジュネーブ仕上げ(コート・ド・ジュネーブ)、表面に筋を付けた筋目仕上げ、ざらざらした梨地仕上げ(含む粒金仕上げ)、そして地板(ベースプレート)に多用されるペルラージュ仕上げだ。

ミシェル・パルミジャーニが自社のために初めて手掛けたムーブメント。初出は1999年。受けの面取りは言うまでもなく、浅く施されたジュネーブ仕上げも良質だ。モデルおよび価格によって面取りのグレードは異なるが、浅く施されたジュネーブ仕上げは、基本的にすべてのパルミジャーニ・フルリエに共通する。受け外周の面取りに、ジュネーブ仕上げの段差が見えにくいのが、浅い仕上げの見分け方である。

2018年にリモデルされたパルミジャーニ・フルリエの定番モデル。小さくなったサイズとラグの長いケース形状により、装着感は優秀である。量産モデルの中では今なおムーブメントの仕上げは屈指だ。内容を考えると価格も妥当である。手巻き(Cal.PF110)。28石。2万1600振動/時。パワーリザーブ約8日間。18KRGケース(縦42.3×横32.1mm)。

ムーブメントの上面に施す波模様のジュネーブ仕上げが、いつ始まったのか、そして何が目的だったのかははっきり分かっていない。加工時の傷隠しだった、という意見も聞く。始まりはアメリカ市場向けのムーブメントに施された、特別な装飾だったのではないかと筆者は考えている。事実、19世紀後半以降のアメリカ製懐中時計は、受けの上に、派手なダマスキン装飾を施すのが常だった。それに影響を受けたのか、例えば19世紀後半以降のIWCは、一部の高級機の仕上げをアメリカ向けとそれ以外で完全に分けていた。アメリカ向けは洋銀製の受けとジュネーブ仕上げを持ち、それ以外は真鍮製で、粒金仕上げが標準だったのである。

基幹ムーブメントとして設計されたCal.4300系は、それ以前のCal.3120系に比べて工業的な設計を持つ。面取りはCal.3120に同じくダイヤモンドカットだが、高級機らしく、ジュネーブ仕上げは浅めである。オフィシャルの広報写真だと全体の仕上げが強く見えるが、実際はこの写真が示すように浅い。また、テンプの下に施されたペルラージュ装飾は、Cal.3120と比較して細かくなった。

野心的な造形を持つ3針モデル。文字盤は1940年代風だが、側面の八角形の造形はいかにもオーデマ ピゲ風だ。ロングパワーリザーブとフリースプラングテンプを備えた新型自動巻きムーブメント搭載。外装の仕上げは非常に良質である。自動巻き(Cal.4302)。32石。2万8800振動/時。パワーリザーブ約70時間。18KPGケース(直径41mm)。3気圧防水。

資料に従うと、古典的なジュネーブ仕上げの手法は、直線仕上げ用の定規を使うものだった。その詳細は不明である。それに続いたのは、旋盤を使った手法である。回転するチャックに研磨剤を付けた柘植のパッドを固定し、わずかに傾けて地板の上を滑らせると、規則正しい波模様が施される。この手法は、今なお一部の独立時計師が採用するものだ。手作業で施すためムラが出やすい半面、浅く施すことができる。

ちなみに、19〜20世紀の初頭に製作された懐中時計で、浅いのに、非常に幅の太いジュネーブ仕上げを持つものがある。これは、ジュネーブ仕上げの最上級と言える。現行品で近いものを挙げるならば、ジャン・ダニエル・ニコラだろうか。現在、幅の広いジュネーブ仕上げを施すのは容易になったが、これを手作業で行うのは非常に難しい。

2ミニッツトゥールビヨンの大きな特徴が、縦(12時-6時方向)に施したジュネーブ仕上げ。旋盤を横(3時-9時方向)ではなく縦に傾けることで、独特の仕上がりを見せる。ロート曰く「1940年代の天文台トゥールビヨンに見られた仕上げを再現してみせた」とのこと。磨きに使用するのは柘植の木。細く削った柘植の木をごく浅く受けに当てて、ジュネーブ仕上げを施している。

ダニエル・ロートが手掛けるトゥールビヨン。キャリッジは1分間ではなく、2分間に1回転する。ロート自らが、ジュウ渓谷に伝わる古典的な手法に従って、完全な手作業で仕上げを施す。手巻き(Cal.JDN2000L)。23石。1万8000振動/時。パワーリザーブ約60時間。Ptケース(縦42×横32mm)。3気圧防水。

より一般的なのは、半自動機械を用いた手法である。これはヤスリを貼ったパッドや、バイトを斜めに倒して受けに当て、滑らせて波模様を施すというものだ。現在、高級時計の大多数は、この手法でジュネーブ仕上げが与えられている。好例は、パテック フィリップ、オーデマ ピゲ、A.ランゲ&ゾーネなどだろう。手作業と違って一定した圧力をかけられるため、ムラが出にくいのが特徴だ。そのため、幅の広いストライプが付けやすく、線の歪みもほぼない。半面、手作業で施したものに比べて、模様が深くなりがちである。

ムーブメント全体を覆う4分の3プレートを採用するA.ランゲ&ゾーネ。必然的に、ムーブメントの見どころは大きな面に施されたジュネーブ仕上げ、A.ランゲ&ゾーネが言うところのグラスヒュッテストライプ仕上げになる。比較的細い筋を浅く施すのがA.ランゲ&ゾーネ流である。手法はパテック フィリップなどと同じで、表にヤスリを張り込んだパッドを回転させながら当てて、筋模様を施していく。

2011年初出の2針モデルをリデザインしたモデル。インデックスを伸ばすことで時計全体の印象がよりクリーンになった。ケース厚が5.9mmしかないため、装着感は優秀である。ランゲにおけるエントリーモデルだが、仕上げは上位機種に同じだ。手巻き(Cal.L093.1)。21石。2万1600振動/時。パワーリザーブ約72時間。18KPGケース(直径37mm)。30m防水。

搭載するCal.215 PSは、現行品で最も安定した機械のひとつとされている。ムーブメントの直径は約21.9mmしかないが、振り角が大きく、等時性も極めて高い。このムーブメントで目を引くのは、複数に分割された受けと、その上に施されたジュネーブ仕上げ。装飾は半自動機械で行われるが、極力浅めに施されているのが分かる。また、ジュネーブ仕上げの幅を太く施すのがパテック フィリップの流儀だ。

パテック フィリップらしいツヤを強調した文字盤に、近年の試みである盛り上がった印字を合わせている。また、爪の長い女性の使用を考えて、リュウズのケース側をきちんと落としてある。手巻き(Cal.215 PS)。18石。2万8800振動/時。パワーリザーブ約44時間。18KRGケース(サイズ30×33.8mm)。3気圧防水。

安価な時計の中には、NC旋盤を使い、自動でジュネーブ仕上げを施した例もある。これは非常にシャープな仕上げを得られるが、半自動機械を用いたものに比べても、手作業の味を感じにくい。また確実に模様を入れようとするため、ジュネーブ仕上げが深くなりがちだ。さらに量産品になると、切削ではなく、プレスでジュネーブ仕上げ風の模様を施した例もある。一見、自動で仕上げたものに相違ないが、目の肥えた時計好きには簡単にバレてしまうような代物だ。ともあれ、ジュネーブ仕上げは浅い方が高級で、深い方が量産向けとは言えるだろう。

セイコーに限らず、日本のメーカーは総じてジュネーブ仕上げを深く施すことを好む。回転するバイトを斜めに倒して受けに当てることで、スイス製やドイツ製の時計とは異なる、はっきりした模様が刻まれる。好みの分かれる仕上げだが、波模様の深さは均一で、歪みも見られない。なお、高級品らしく、仕上げはNC旋盤ではなく、職人の手作業を併用した半自動によるものである。

手巻きのCal.9S63を搭載したモデル。自動巻きムーブメントCal.9S65を手巻きに改め、9時位置に秒針を持つスモールセコンドに改めることで、時計の厚みはわずか11.6mmに留まった。手巻き(Cal.9S63)。33石。2万8800振動/時。パワーリザーブ約72時間。SSケース(直径39mm)。3気圧防水。

シャープな筋目仕上げ

最近目を引くのが、シャープな筋目仕上げである。パネライは、自社製ムーブメントの大半にこの仕上げを与えており、非常に深い面取りと合わせて、独特の個性を持っている。なおパネライの工房では、回転する研磨布に受けを当てて筋目を施している。一般的に、こういう筋目仕上げはジグに貼り付けた紙ヤスリやラップフィルムに当てて施すが、面積の大きなパネライの受けでは難しいのだろう。一見乱暴な手法だが、写真が示す通り、仕上がりはかなりきれいである。ちなみに、セイコーの一部スプリングドライブも筋目仕上げを持つが、これは受けをラップフィルムに当てて、ひとつひとつ手作業で施したものである。

工業製品でありながらも、仕上げの良さで関係者から高い評価を受けているのはパネライである。自社開発ムーブメントの大きな特徴である筋目模様は、回転する研磨布に、受けを当てて施したもの。工程は完全な手作業である。非常に荒っぽいプロセスに見えるが、職人が熟練しているためか、上の写真が示す通り、受けに施された筋目の仕上がりは均一だ。

Ref.PAM000931。大ヒット作の「カリフォルニアダイアル」に、エイジング仕上げのSSケースと、退色したような文字盤を与えたモデルである。風防にはプレキシガラスを、ストラップにはエイジングしたタスカンレザーを採用する。手巻き(Cal.P.3000)。21石。2万1600振動/時。パワーリザーブ約3日間。SSケース(直径47mm)。10気圧防水。

組み立てやすさとメンテナンス性を重視したCal.01は、当然ムーブメントの仕上げも工業的である。ジュネーブ仕上げがNC旋盤によるものなのか、半自動なのかは不明。しかし、ブライトリングらしく深さは均一である。受け外周に施した面取りにジュネーブ仕上げの凹凸が見えないのは、受けの上面にジュネーブ仕上げを施した後、外周をダイヤモンドカットで均したためだろう。非常にうまい手法である。

往年のクロノマットを再現した日本限定版に、マザー・オブ・パール文字盤を合わせたモデル。ケースデザインは「エアボーン」にほぼ同じだが、ベゼルの墨入れは省かれ、インデックスの形状も異なる。戦略的な価格を持つ大変魅力的なプロダクトである。自動巻き(Cal.01)。47石。2万8800振動/時。パワーリザーブ約70時間。SSケース(直径44mm)。

梨地仕上げ

一部の独立時計師や小メーカーの好む手法が、表面をざらざらに荒らした梨地仕上げである。かつての懐中時計が用いていた粒金仕上げも、ここに含めて良いかもしれない。フィリップ・デュフォーが語るように、かつての手法は失われたが、ヴティライネン、ラング&ハイネ、ローマン・ゴティエ、チャペックなどが、新しいやり方で、この仕上げを再現している。ただし梨地を均一に施すのは難しいため、採用は野心的なごく一部のメーカーに限られていた。

しかし2020年、セイコーはこの梨地仕上げを、スプリングドライブの新型ムーブメント、Cal.9RA5に採用したのである。詳細は不明だが、ブラシを当てて表面を荒らす、ヴティライネンと同じやり方ではないだろう。なおこのムーブメントは、手作業でしか施せない、丸みのある面取りを持っている。しかし、これも手仕上げでないというから驚きだ。技術の進歩は、仕上げに関する今までの常識を変えつつあるのかもしれない。

梨地仕上げの受けを持つ新型Cal.9RA5。この仕上げはローマン・ゴティエ、ヴティライネン、ラング&ハイネなどには見られるが、量産品で採用するのは稀だろう。仕上げの詳細は企業秘密とのこと。画像は広報写真。8月発売予定の製品版に載るCal.9RA5は、梨地の仕上げがわずかに変更される予定だ。なお、丸く仕上げられた面取りは機械で施したものである。

グランドセイコー誕生60周年を記念する重要な年に発表された新型ムーブメントを搭載したモデル。価格は向上したが、ムーブメントの仕上げも一新された。自動巻きスプリングドライブ(Cal.9RA5)。38石。パワーリザーブ約120時間。ブライトチタンケース(直径46.9mm、厚さ16mm)。600m防水。世界限定700本。

ジュネーブ仕上げの見分け方

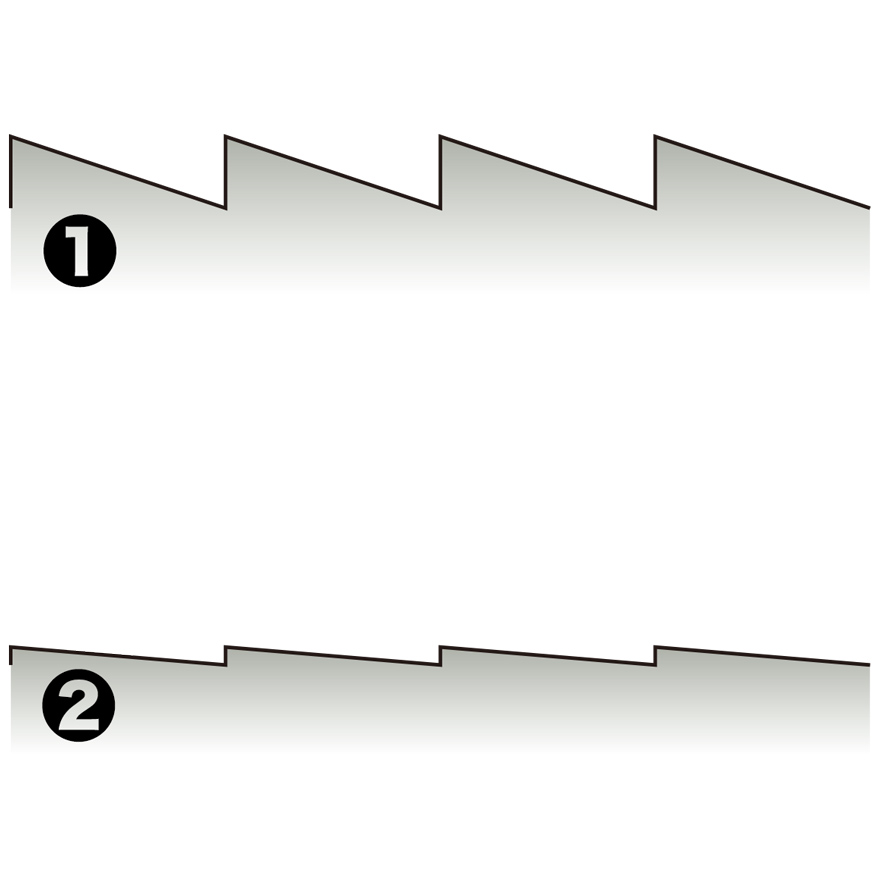

本文中で述べた通り、ジュネーブ仕上げは回転するバイトや柘植の木、パッドなどを受けに当てて施す。波の境目がはっきり出る理由は、受けに当てる際、斜めに倒しているためだ。

❶は、深いジュネーブ仕上げの例。バイトやパッドなどを受けに対して深く倒すと、こういうメリハリのはっきりしたジュネーブ仕上げになる。

対して❷はごく浅く当てた例。境目が穏やかなジュネーブ仕上げは、加工するツールをごく軽く傾け、弱い圧力で施したものだ。

では、ジュネーブ仕上げの深さをどこで見るのか。加工で生じる“段”は、ほぼ間違いなく受けの周囲に施された面取りに現れる。面取りに凹凸がはっきり残っているものは、仕上げが深いと考えていいだろう。一方、浅い仕上げは、ジュネーブ仕上げを施した際の“段”が出にくい。ヴティライネン「Vingt-8」が好例である。

https://www.webchronos.net/features/111273/

https://www.webchronos.net/features/110623/

https://www.webchronos.net/features/110788/