Part.1から読むhttps://www.webchronos.net/

ヴァルグランジュが広げたモジュール搭載の可能

2005年に生産がスタートしたヴァルグランジュA07。バルジュー(ETA)7750の地板とローターを拡大した「大きな7750」であり、ユニタス6497/6498を自動巻きに置き換える役割を担っていた。しかし、ヴァルグランジュA07の真価は、必ずしも置き換えにはない。大きなスペースと強いトルクを生かした高い拡張性にこそ、ヴァルグランジュA07の真骨頂がある。

広田雅将、鈴木幸也(本誌):文 Text by Masayuki Hirota , Yukiya Suzuki

[クロノス日本版 2010年7月号初出 内容は掲載当時のものになります。]

Cal.L698 / ETA Cal.A07.L21

曜日、日付、秒、24時間計という4つのレトログラード表示を持つモデル。3つのレトログラード表示を持つ「レトログラード3」もある。なお、現在のロンジ

ンは8つのモデルがベースムーブメントにA07を採用する。SS(直径41mm)。30m防水。60万9000円。問スウォッチ グループ ジャパン ロンジン事業部☎03-6254-7351

Cal.Eterna6037

現行品では最も優れたワールドタイマーのひとつ。ヴァルグランジュの大きなトルクを生かし、巨大なモジュール(2枚のディスクにハートカムを重ねた筒カナ

を備える)を駆動する。モジュールの設計は傘下のエテルナ社。自動巻き。Ti+ブラックPVD(直径45mm)。10気圧防水。136万5000円問ペリカン日本 ☎03-3836-6541

ETA7750のバイプロダクトがヴァルグランジュA07シリーズである。最大の違いはサイズ。直径が約30㎜(13・25リーニュ)から36・6㎜(16・5リーニュ)に拡大された。なぜETAが7750を拡大したのか、理由は分からない。しかし、同サイズの「ユニタス6497/6498をリプレイスする」という関係者の推測は、当たらずとも遠からずだろう。もちろん、ユニタスは今なお卓越している。しかし、振動数は1万8000(または2万1600)と、実用にはやや心許ない。また、手巻きのため、付加機構(とりわけフルカレンダー)の搭載にも向いていない。センターセコンド化にも出車が必要だった。こういった弱点を解決したのが、ヴァルグランジュA07だったとは言えそうだ。

最大のメリットはやはりサイズだろう。直径を6㎜以上拡大したことにより、ヴァルグランジュA07は、ETA7750以上の拡張性を持つことになった。一例が、「ロンジン マスター コレクション レトログラード4」である。大きなムーブメントと強いトルクは、この時計にレトログラード式の曜日と日付、24時間計と60秒表示を加えてみせた。エテルナの6037も、やはり大きな表示スペースと強いトルクを要する複雑なモジュールを搭載している。

ETAがエボーシュの供給を削減するなか、今後どれだけのメーカーが、ヴァルグランジュを採用できるかは未知数である。ただし、A07が持つポテンシャルは、ただの7750以上に大きい。仮にETAが方針を転換するなら、モジュール向けのベースムーブメントは、ETA2892A2ではなく、ヴァルグランジュA07に置き換わるはずである。

モディファイメーカーの先駆者デュボア・デプラの軌跡

汎用ムーブメントの可能性を広げたモジュール。その先駆者とも言うべき存在がデュボア・デプラである。1969年のCal.11/12にモジュールを採用して以降、同社は動力源の取り方と、モジュールの抵抗を減らすことに腐心してきた。その技術は、今やモジュールとは思えないほど複雑な機構を駆動できるまでになった。

クロノマチック Cal.11/12

1969年

としている。ベースの4番車にスイングピニオンを噛ませることで、クロノグラフ機構全体のモジュール化に成功した。いわばETA7750の始祖。自動巻き(直径31mm、厚さ7.7mm)。17 石。1万9800 振動/ 時(Cal.11のスペック)。

クロノグラフ Cal.2000

1983年

で繋ぐという発想が、ベースムーブメントを選ばない完全なモジュール化を実現した。トルクロスの小ささも特徴で、クロノグラフを作動させても、振り角は最大10°程度しか落ちない。ただし、輪列の抵抗を減らすため、石数はかなり多くなっている

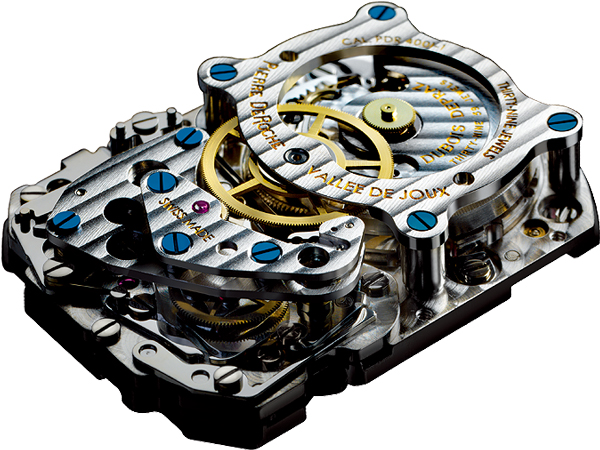

同軸クロノグラフ Cal.PDR40001

2003年

同軸積算計を持つクロノグラフ。そもそもの発想はCal.11/12の設計に携わったジェラルド・デュボア氏による。当時はお蔵入りとなったが、技術の進化は、彼のアイデアをモジュールに結実させた。動力源の取り方と低トルク化のノウハウがいかにもデュボア・デプラらしい。SS+ブラックPVD(縦46×横32mm)。139万6500円。

TNT ロイヤルレトロ

2009年

トルク消費するレトログラードを6つも、10秒ごとにリレーさせるという離れ業をやってのけたデュボア・デプラの力量とノウハウが光る1本。ロイヤルレトロとは開発にあたったデュボア・デプラが呼び慣わしたことに由来する。自動巻き。SS+ブラックPVDTi(直径47.5mm)。限定201本。199万5000円。問大沢商会グループ☎03-5775-3932

ムーブメントに付加機構をアドオンする「モジュール」。この概念の先駆者がデュボア・デプラである。同社がモジュールを採用したのは、1969年のこと。キャリバー11/12は自動巻きのクロノグラフであるという以上に、ベースムーブメントのマイクロローター自動巻きにクロノグラフモジュールを被せたという点で、後に大きな影響を与えた。興味深いことに、この方法論を発展させたのが、73年のバルジュー(現ETA)7750であった。バルジューはデュボア・デプラから特許を買収。同じ手法を用いて「半モジュール型」の7750を完成させた。

モジュール化の方法論をさらに推し進めたのが、83年のキャリバー2000(通称DD2000)である。ホイヤーから「クォーツでも機械式でも対応できるクロノグラフ機構」という依頼を受けたデュボア・デプラは、どの時計にも付いている日の裏車から動力を取ることにした。鍵となったのが、簡易な垂直クラッチである。結果、このムーブメントは、ムーブメントの種類を問わず、また、そこに手を加えることもなく、クロノグラフ化することに成功した。まさに〝モジュールの起こり〞である。

この発展形にあるのが、2003年の同軸クロノグラフである。動力源はベースムーブメントの4番車。中間車を介して、動力を6時位置のクロノグラフと同軸積算計に分岐している。輪列は驚くほど複雑だが、しかし、これも「モジュール」なのである。「TNT ロイヤルレトロ」もやはり日の裏車から直接動力を取るモジュールである。

ベースムーブメントを改良することなく動力を確保する。日の裏車に着目したデュボア・デプラの手法は、今や時計業界の標準となった。