ミシェル・パルミジャーニの黄金律

ブランドに通底するデザイン感覚

デザインに興味を示す時計師は少なくないが、時代を超えた方法論を提示できた人物は希だ。数少ない例外はミシェル・パルミジャーニだろう。抽象的なデザイン論を好む彼だが、そのアプローチは実に堅実だ。自然の中にある黄金律と揺らぎを愛する彼が、デザインの方法論を説き明かす。

1975年以降、時計師というよりも修復師としてのキャリアを重ねてきたミシェル・パルミジャーニ。ブレゲの「シンパティック・クロック」やファベルジェ・エッグといった大作を手掛けた彼は、96年に完成品の製造ブランドとして、パルミジャーニ・フルリエを創業する。この時点で、比類ない名声を得ていたパルミジャーニだが、実のところ、彼が目指していた職業は建築家であって、興味の対象はデザインにおける黄金律だった。もし彼がスイスのフルリエ地方に育っていなかったら、私たちは彼の名を、建築や数学の教科書で見ることになったかもしれない。少なくとも、デザインに対する情熱が、彼を時計作りに駆り立てた一因となったのは、紛れもない事実である。

「私の時計のデザインは、調和と黄金律という特徴を持っています。69年に、私は図書館で黄金律に関する本を読みました。フィボナッチ、ル・カッチオーリなどですね。いずれも黄金律、神のプロポーションを備えたものです。黄金率は哲学的であり、数学的です。数学は実に美的です。そして人には黄金律、つまり神のプロポーションを理解できる能力が備わっているのです」

独立時計師の中には、デザインに興味を持つ人物も少なくない。しかし彼らの多くが時計そのものにインスピレーションの源をよっているのに対して、パルミジャーニはそれを自然に見いだそうとした。彼は自然の中に見られる、幾何学的な美や黄金律を、デザインのモチーフとしたのである。

「90年にバケーションでマレーシアに出掛けました。その際、浜辺で貝殻を拾いました。完全なプロポーションを持ち、立体的なのに、45度ほど傾けると平たく見える。この貝殻の造形をケースに転用すれば、時計を薄く見せられるのではないか、と考えました。つまり、視覚的なまやかしを作ることができる」

90年代、コンプリケーションを手掛ける時計師やメーカーは、いかにしてケースを薄く見せるかに腐心していた。フランク・ミュラーは、ケース側面にブレゲよろしくコインエッジ仕上げを加え、ダニエル・ロートはミドルケースにフリンジを与えた。ジェラルド・ジェンタは厚いベゼルを斜めに裁ち落とし、パテック フィリップはベゼルを大きく抉った、コンケーブベゼルで時計を薄く見せようと試みた。ただし、この時代における最も優れた解決策は、トリックのモルタージュ装飾ではなかったか。薄く見せるだけでなく、間延び感も解消できたのである。

「最初にトリックのアイデアを考えたとき、シンプルなモデルからコンプリケーションまでをカバーするコレクションにしようと考えました。ただ複雑機構を載せると、どうしてもケースに厚みが出てしまう」

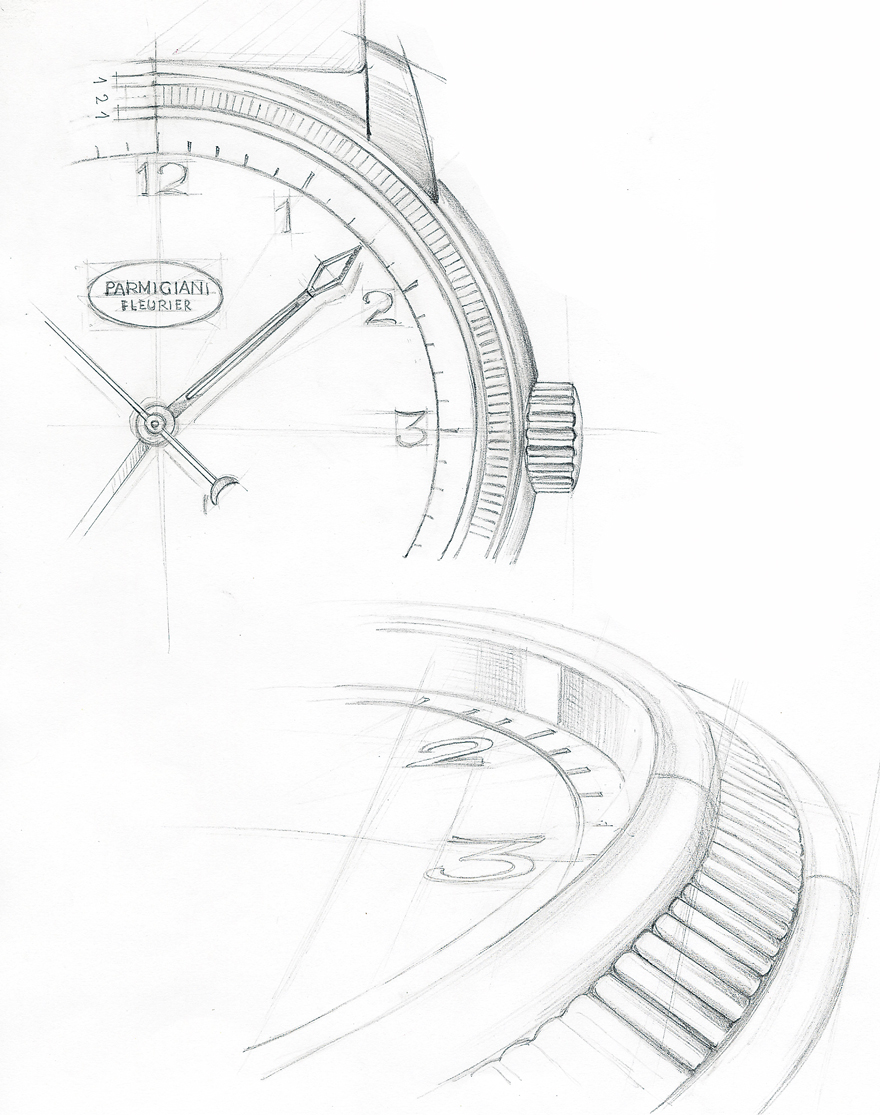

彼が注目したのは、貝殻の螺旋構造と、表面に柱状の結晶が垂直に並ぶ〝稜柱構造〟だった。わかりやすくいうと、貝の表面に見られる縦の筋目である。パルミジャーニは、この稜柱構造を水平線で区切れば、時計のデザインに転用できることに気付いた。しかも区切る水平線の数を増やせば、ベゼルが厚くなっても、間延び感は解消されるのである。パルミジャーニが言うところの〝視覚的なまやかし〟だ。ちなみにジェラルド・ジェンタは、94年の「グランソヌリ・トゥールビヨン」で同様のアプローチを試みていた。しかしこれは、ステップベゼルの段数をいっそう細かく分けただけであり、トリックのベゼルのように凝った造形を持ってはいなかった。

貝殻の稜柱構造を装飾に転用するというアイデアを実現させたのは、ミシェル・パルミジャーニの修復師としての経験だった。

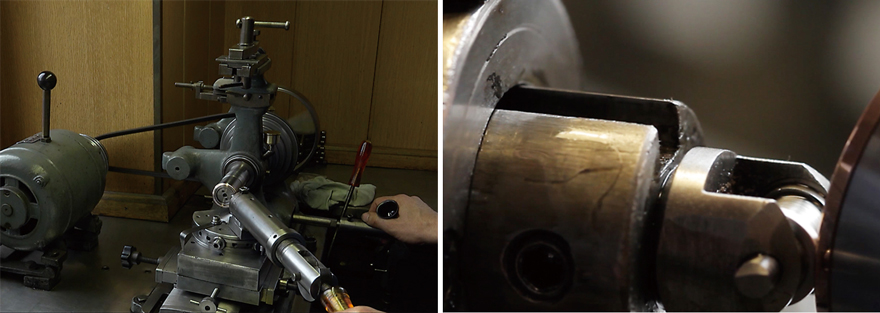

「昔のブレゲは、ケースサイドに刻み模様が施されているでしょう。そのローレット加工を転用したのです。手回しの旋盤を当てて、ベゼルに刻み模様を付けていく」

ではなぜその模様付けに、一般的なスタンピング(冷間鍛造)を選ばなかったのだろう。刻んで模様を与える場合、精密に作業しないと、模様がずれてしまう。スタンピング加工を施したほうが、正確に仕上げられるし、製造コストも下げられるはずだ。

「理由はいくつかあります。ひとつは、伝統的な手法を残したかったため。昔ながらの旋盤技術を持つ職人に仕事を提供したかったのです。もうひとつの理由は、創業間もないため、金型を作るだけの資金がなかった。そして最後のひとつが、スタンピングを使うと造形から自由さが失われるためですね」

最初のふたつは分かる。しかし最後に挙げた理由は、いかにもパルミジャーニらしい。

「ベゼルの刻み加工を一般的にゴドロンと言います。しかし正しくは、光沢仕上げの部分がゴドロン、マット仕上げで切り込みが入っている部分がモルタージュ。プレスだと模様がずれないため均一な仕上げは得られますが、どこか面白くない。対してスタンピングではなく、手回し旋盤で模様を刻むと、モルタージュの輝きが個々のケースで違うのです。肉眼だと分かりにくいですが、ルーペで拡大すると分かる。意匠にせよ仕上げにせよ、正確すぎると心に響かないのですよ」

人生には規律正しさがあるし、それは自然の中にも存在すると語るパルミジャーニ。黄金律に魅せられた彼が、初のモデルに規則正しいモルタージュ仕上げを採用したのは納得だ。しかし仕上げの個体差を好むように、彼は自然が持つ揺らぎも同様に好んできた。トリックの造形に、自らの美意識を余すところなく投影させたミシェル・パルミジャーニ。彼は以降のコレクションで、独自の世界観をさらに押し広げていくこととなる。