「ヘリテージ・パーペチュアル・ムーン」などに採用されている純白のエナメルダイアルは、その名を知られた「ドンツェ・カドラン」の作品。近年になってエナメルの技術を復活させた工房の多くが、分厚いゴールドのダイアルベースを用いるのに対し、ここでは銅板を使ったオールドプロセスを大切にしている。周囲に少しだけフチをつけた銅板をボンベ状に歪ませ、巨大な乳鉢で細かな粒子状にしたホワイトリモージュ(リモージュ産の白い釉薬)を振りかけて、約800℃で焼き上げる。焼成窯にダイアルを入れた一瞬だけ、釉薬に火が付いて大きな炎が上がる。高温焼成エナメルを“グラン・フー”と称する所以だ。

エナメルダイアルの製造は、まったくマニュアルのない世界。上質なグラン・フーに定評がある同社を持ってしても、焼成時に発生するブラックスポット(純白のエナメル表面に黒い粒子が残ってしまうこと)は原因不明なのだという。1回の焼成ごとに表面のブラックスポットを削り取り、再び釉薬を乗せて焼き上げる。これを何回も繰り返す(多くは4回)ことで、独特なホワイトエナメルが完成するのだ。

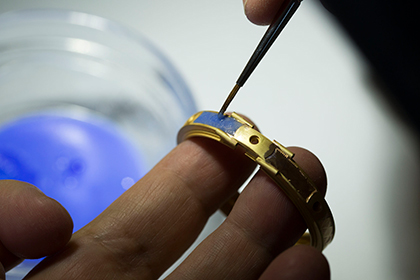

なお焼き上がった直後のダイアル表面は、まだガラス質が溶けているうえ、ベースの銅板も大きく歪んでいる。これをカーボンの丸棒(要するに木材の消し炭)を押しつけてフラットに均す。ドンツェ・カドランではエナメル表面を研ぎ上げることはせず、棒で均しただけで独特な平滑さを得ている。エナメル表面にあらわれる微妙な“揺らぎ感”は、こうしたハンドメイドプロセスによって生まれてくるのだ。

なお少々本題からそれるが、近年話題のブラックエナメルについても聞いてみた(一応、H.モーザーからも試験的に発注例があるが、数は極めて少ない)。なぜブラックエナメルはそんなに難しいとされるのか? ホワイトエナメルを手掛けていた、ベテラン職人のコメントはこうだ。「おそらくホワイトとは釉薬の内容物が大きく異なるんだろうね。透過性も高いし、完全に焼き上げないで、回数を重ねるようにしている」

察するに完全に焼き上げないため、表面に凹凸が多く残ったままで、さらに釉薬を重ねてゆく。これがブラックエナメルで平滑さを出しにくい理由なのだろう。

H.モーザーの時計にギヨシェ加工を施している「デコール・ギヨシェ」は、ラ・ショー・ド・フォンにほど近いセルニエにあるスモールメゾン。というよりも、職人がひとりで腕を振るっている個人工房だ。ここの職人はいわゆる“頑固一徹オヤジ”らしく、作業風景を見せたことはないという。そう言えば、2011年にユリス・ナルダンに買収される以前は、ドンツェ・カドランですら製法を一切公開しなかった。

H.モーザーの“シンプリシティ”を生み出す技術。それは決して表に出ることのない、こうした無銘の職人たちの手によっても支えられている。