なぜマイクロローターは開発されたのか?

[自動巻き機構概論]

今でこそ、市民権を獲得したマイクロローター自動巻き。しかし、1970年代に入るまで、多くのメーカーはその構造に対して懐疑的であった。では、いかにしてマイクロローターは市民権を獲得したのか。古典的な設計で薄型化に挑んだジャガー・ルクルトのCal.920と、それに抗すべく登場したパテック フィリップのCal.240から、その草創期を振り返ってみたい。

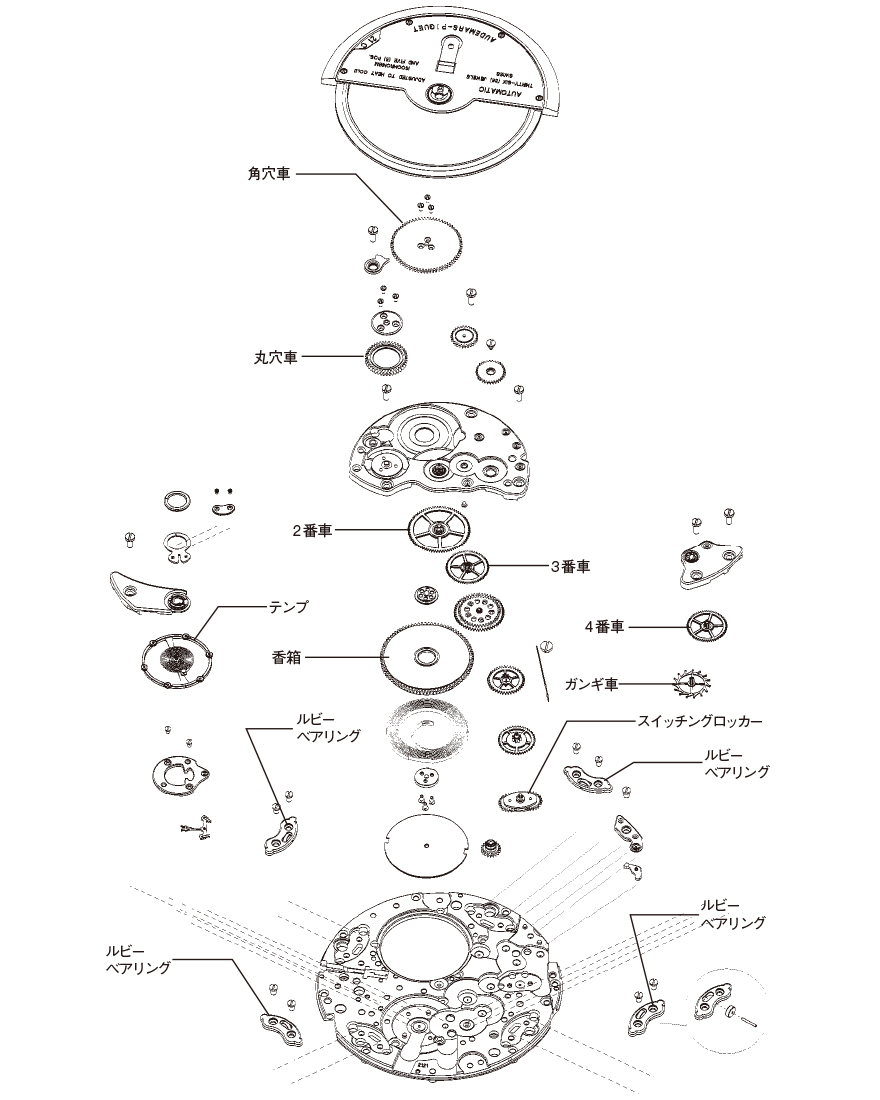

初出1967年。ジャガー・ルクルト名はCal.920。同年にリリースされたCal.888(900)系同様、ジャガー・ルクルトを代表する傑作中の傑作である。このムーブメントは、オーデマ ピゲとヴァシュロン・コンスタンタン、そしてパテック フィリップの専用機であり、現在、その製造はオーデマ ピゲに移管された。時計史に残る自動巻きの金字塔。古典的な設計を突き詰めた薄型の極北である。自動巻き。36石。1万9800振動/時。パワーリザーブ約40時間。

かつてマイクロローター自動巻きは奇手でしかなかった。そう見なされてきた理由はふたつある。ひとつは、2番車がセンターにないオフセット輪列であること、もうひとつが巻き上げ効率に劣ると考えられてきたためだ。

まずはひとつめから説明したい。自動巻きを薄くするためにローターと香箱を同じ階層に置くのは非常に優れたアイデアだ。しかし、ローターを埋め込むスペースを捻出するには、2番車をセンターに置かない「オフセット輪列」を選び、輪列を大きくずらすしかない。事実、今までに設計・製造されたマイクロローター自動巻きは、例外なくオフセット輪列を採用している。しかし、この輪列には理論上問題がある。というのも、2番車がオフセットしていると、時刻合わせの際に針飛びが起こりやすいのだ。これは今なお各社を悩ませている問題だが、歯車の工作精度が良くなかった時代は、いっそう深刻な問題であった。

「そしてもうひとつが、巻き上げ効率が悪いという時計メーカーの錯覚である。自動巻きが一通りの完成をみるのは、1960年代後半である。そこに至るまで、各社はさまざまな自動巻き機構に挑戦し、そして巻き上げ効率の悪さを補うため、可能な限り重いローターを載せようとした。そんな時代に「マイクロ」ローターが注目される可能性はほとんどなかったと言ってよい。

もちろん、最新の工作機械でなければ、そもそもここまでの精度は出せない。しかし加工のノウハウが伴わなければ、10ミクロンの壁を超えるのは極めて難しい。ではそのノウハウとは何なのか。現在の工作機械(とりわけドイツとスイスの機械)は、精度を出すよりも、生産性を上げる方向で進化している。モデューロのように、部材を投入してボタンを押せば勝手に加工してくれる機械が一例だろう。しかしプロアートの工房では、生産性は課題にさえ入っていない。「少量生産だから高品質を維持できる」とはどの会社も使いたがる売り文句だが、同社の作業現場を見れば、掛け値なしに事実と理解できる。設備を見た限りで言うと、同社は年に最低10万個のケースを作れるだろう。しかし2016年の実績によると、生産数はわずか3500個にすぎない。