[連載第18回/クロノス日本版 2013年11月号初出]

※価格、内容は2018年4月現在のものに改訂してあります。

2000年9月に発売された「J12」によって、シャネルは一躍、一流時計メーカーの殿堂入りを果たした。それを可能としたのは、デザイナーである故ジャック・エリュの才能であったろう。しかしシャネルは、その成功に甘んじなかった。ファーストモデルから加え続けられたモディファイにこそ、シャネルの真骨頂がある。

オリジン・オブ・J12

誕生、そして不変のコードへ

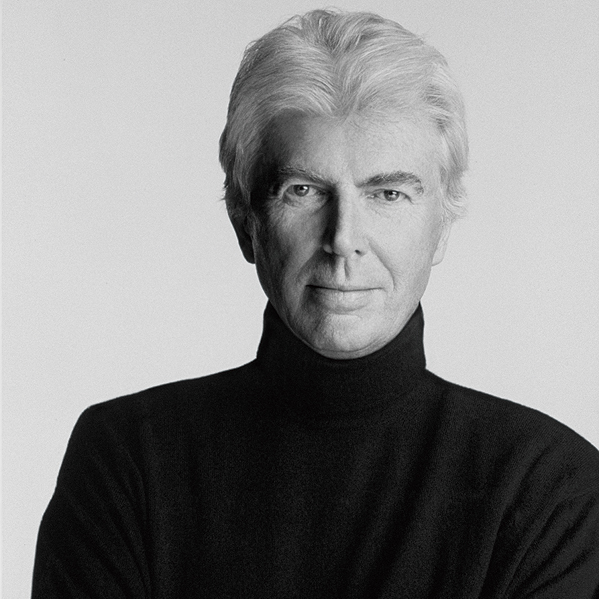

シャネル初の男性用腕時計でありながら、いきなりアイコンとなったJ12。デザインを手がけたのは、同社のアーティスティックディレクターを務めたジャック・エリュである。1987年の女性用時計「プルミエール」でシャネルらしさを表現したエリュ。彼はJ12に、自分の嗜好を反映してみせたのである。

J12のデザインを手がけたのは、シャネルのアーティスティックディレクターを務めたジャック・エリュである。彼は18歳でシャネルに入社し、40年の長きにわたってその職にあった。

エリュは1966年以降、シャネルの広告ビジュアルを一新し、また香水の分野でもシャネルに成功をもたらした。

彼がなぜ時計を手がけたのか、理由ははっきりしていない。しかし今思うに、エリュほどの適任者はいなかったのではないか。彼の手がけた女性用の「プルミエール」(87年)は、角を裁ち落としたレクタンギュラーケースを持っている。そのフォルムは「シャネル N°5」のボトルストッパーに範を取っており、またパリのヴァンドーム広場を思わせる形状でもあった。N°5とヴァンドーム広場。シャネルでキャリアを重ねたエリュにとって、初の腕時計がシャネルそのものになるのは当然だった。

93年、エリュと彼のチームは新しい時計の開発に着手。「ヨーロッパスター」誌はそのコード名を「エクス・ニヒロ(ラテン語でゼロから生ずるの意味)」と報じている。この時計は、エリュの言葉を借りるならば「時代を超え、不滅であり、輝くような黒か、まぶしい白」の時計となるべきだった。これはいうまでもなく、シャネルのコードカラーである。外装の素材に選ばれたのは、酸化せず、硬く、変色しないセラミックであった。

男性向きであることを強調するため(発表時のカタログには〝女性にも、男性にも〟とある)、エリュはシャネル以外のインスピレーション源を探した。ひとつは彼が第二の肌と称した「車」であり、もうひとつは彼が慣れ親しんだ「船」である。J12、すなわち〝12日〟という名称は、この時代にバロン・ビックがアメリカスカップ向けに製造した船に由来しており、事実、発表時のカタログには、海を疾走するヨットの画像が多用されていた。

面白いのはデザインだ。プルミエールでシャネルらしさを余すところなく表現したエリュは、来るべきエクス・ニヒロを〝自分が使いたくなる時計〟と規定した。エリュはそのモチーフを明かさなかったが、彼の嗜好を探っていくと、J12のデザインがここに至った理由を想像できよう。以下の引用はすべて、生前のコメントを多く収録した「JACQUES HELLEU & CHANEL」による。

際だったテイストの持ち主であったエリュ(彼はテイストとは天与の贈り物であると漏らした)は、その実、男性らしい趣味を持っていた。ひとつはクラシックカーと、それ以上に鉄道と鉄道模型である。「レイモンド・ローウィのデザインした偉大な機関車たちに敬意を表する」とは彼自身の言葉だ。ローウィのレトロモダンに惹かれる彼は、そういった要素を時計に盛り込もうと考えたのだろう。J12の太いベゼルはいかにも今のスポーツウォッチだが、インデックスはアラビア、文字盤にはレイルウェイトラック、そしてバーハンドと、主なデザイン要素はJ12の開発当時でも、〝古い〟とみなされたものばかりだ。しかし、これらを今のデザインにまとめあげたのがエリュの手腕である。後年、彼はこう語っている。「精密さという時計業界の用語は、シャネルの製品のすべてのディテールに引き継がれた要素を表している。私の仕事とは、精密さが完全なスタンダードになるべく努めることだ」。

彼が強調した精密さこそが、J12をありきたりの時計にまとめなかったキーワードである。まずは短針の処理。J12は、文字盤の中心を一段くぼませ、そのくぼみに収まるよう短針を配置している。時計業界の標準からすれば短針は短すぎるが、その先端はくぼみの外周に刻まれたレイルウェイトラックと重なっており、短針の影がくぼみの枠に映るような配慮を加えている。個性的なだけでなく、立体感と視認性を巧みに両立させた手法だ。もっとも文字盤と針のクリアランス、くぼみの枠の角度や仕上げに注意を払わなければ、効果は決して得られなかったはずである。

同様の配慮はバックルにもうかがえる。J12の「3重折りたたみ式バックル」は、他社のようにプッシュボタンで開閉したり、金属の噛み合わせに依存せず、1枚のバネのテンションだけでバックルを支えるものだ。

理由は、おそらくバックルを複雑にしたくなかったためであり、それ以上に、所有者の指を痛めないためだろう。少なくともJ12のバックルは、ネイルを施した女性でも、容易に開閉することができる。しかしバネの強さが適切でないと、この試みは成功しなかったはずだ。

万能でありながら個性がある時計は、クリエイターにとっても、消費者にとっても理想といえる。しかしシャネルは、男性にも使える時計で、いきなりそれを実現してみせたのである。なるほどJ12が、時計業界に大きなインパクトを与えたはずである。

ゼロからJ12を作り上げたジャック・エリュの審美眼と完璧主義は、いくら強調してもしすぎることはない。しかし、ほとんどの人が見落としているが、発表以降に加えられた些細なモディファイにこそ、よりシャネルらしさが現れている。完成したように見えるものをさらに改良する手腕は、さすがシャネルという他はない。