ケース製法の改善がもたらした進化

切削でケースを作る手法は、今でこそ多くのメーカーに普及している。しかし80年代の初頭に、切削でケースを作ろうと考えたスイスのメーカーはIWCしかなかった。そもそものきっかけは、ポルシェデザイン向けのチタンケースを製造するためだ。さまざまなサプライヤーに製造を断られた同社は、工作機械を買い揃え、自前でケースを作らざるを得なかったのである。チタン加工を通じてケース製造のノウハウを蓄積したIWCは、やがてステンレス素材も切削で加工し、ケースの質感を高めようと考えた。

IWCが外装に活路を見出そうとしていたことは、マークⅫの時代から明白だった。94年に同社はセラミックス製の外装を持つ通称〝セラミック・フリーガー〞をリリース。97年には、マークⅫにチタン製のケースを持つ限定版〝サーブ〞を加えた。いずれも外装は切削である。99年に発表されたIWCのマーク は、同時期に発表された「GST」同様、そういった切削技術を、量産モデルに応用したモデルだった。おそらくIWCは、それ以前にも切削のスティールケースを採用していたはずだ。しかし同社が大々的に使うようになったのはマーク 以降と考えてよい。99年の時点で、IWCは全ケースの65%を内製するに至った(うちチタンは25%)。当然その65%に、パイロット・ウォッチのケースも含まれる。

鍛造から切削への変化は劇的だった。ケースのエッジが立つようになり、パイロット・ウォッチは実用機にして高級機という立ち位置を得たのである。仮にエッジが分からなくとも、マークⅫからマーク の間に変化があったことは、リュウズを回せば容易に理解できる。マークⅫのケースも良質だったが、リュウズ回りにはわずかなガタがあった。対してケースを内製したマーク では、ガタはほとんど抑えられた。リュウズ回りの作りはモデルチェンジのたびに向上し、筆者の知る限りで言えば、現行のパイロット・ウォッチは、ガタが皆無である。現行の「マーク 」と同様のプライスレンジでも、ケースの作りは年々良くなっている。しかしその中でも、IWCが内製するケースはもうひとつ完成度が高いのである。

IWCがマーク を高級機として扱ったのは、ブレスレットからも見て取れよう。マークⅩⅤと初期型の「マークⅩⅥ」 (2006年)が採用したのは、ネジ止めの精緻な11連ブレスレット。IWCはこれを進化させ、容易にコマの取り外しができる7連ブレスレットに改めたのである。その精密な感触は、当時のブレスレットの基準を大きく超えていただけでなく、現在もなお一級である。この先IWCは、マークⅩⅤで得た方法論を、以降のパイロット・ウォッチにも転用してきた。モデルチェンジのたびにケースとブレスレットの質感は改善され、そもそもプロユース向けだった地味なパイロット・ウォッチは、タフな高級機へと変貌を遂げていったのである。

もうひとつの〝パイロット〞が変えたインデックス

IWCのパイロット・ウォッチには、マークシリーズ以外にもうひとつの流れがある。原型を1940年代のドイツ空軍向け航空時計にさかのぼる、ビッグ・パイロット・ウォッチのラインだ。そもそも懐中時計用のムーブメントを搭載したこの巨大な腕時計は、IWCが自社製ムーブメントのキャリバー5000を発表した際にリバイバルされた。2002年の「ビッグ・パイロット・ウォッチ」が、40年モデルの意匠を盛り込んだ理由である。

マークシリーズとビッグ・パイロット・ウォッチのデザイン要素は極めて似ていた。12時位置に置かれた三角形のマーカーと、アラビア数字のインデックス、そして極めて長い秒針。しかしインデックスの形状には相違があり、針の形状も異なっていた。同一のコレクションにふたつのデザインがあることは、当初あまり問題にならなかった。しかしマークシリーズとビッグ・パイロット・ウォッチが人気を集めるにつれて、IWCの経営陣とデザイナーは両者の相違を埋めて、ひとつのラインに統合せねばならないと考えるようになった。

マークⅩⅧと同じデザインコードを与えられた、ビッグ・パイロット・ウォッチの最新作。ケースは全面筋目仕上げだが、ベゼルの上面とラグの稜線だけには鏡面仕上げが施された。自動巻き(Cal.51111)。42石。2万1600振動/時。パワーリザーブ約7日間。SS(直径46mm)。6気圧防水。135万円。

そうした試みのさきがけが、2006年の「マークⅩⅥ」である。注目されたのはわずかに大きくなったケースサイズ。しかし最も大きな変更点は、ビッグ・パイロット・ウォッチのデザインがマークシリーズにも盛り込まれたことだった。具体的にはリーフ針と、よりシンプルなインデックスである。以降のパイロット・ウォッチは、英独のディテールをいかにして融合させるかが、デザインにおけるひとつのカギになった。インデックスを太くしたり細くしたりという試行錯誤は、裏返して言うと、いかに1948年のマーク11と、40年のビッグ・パイロット・ウォッチが、優れたデザインを持っていたかという証しである。

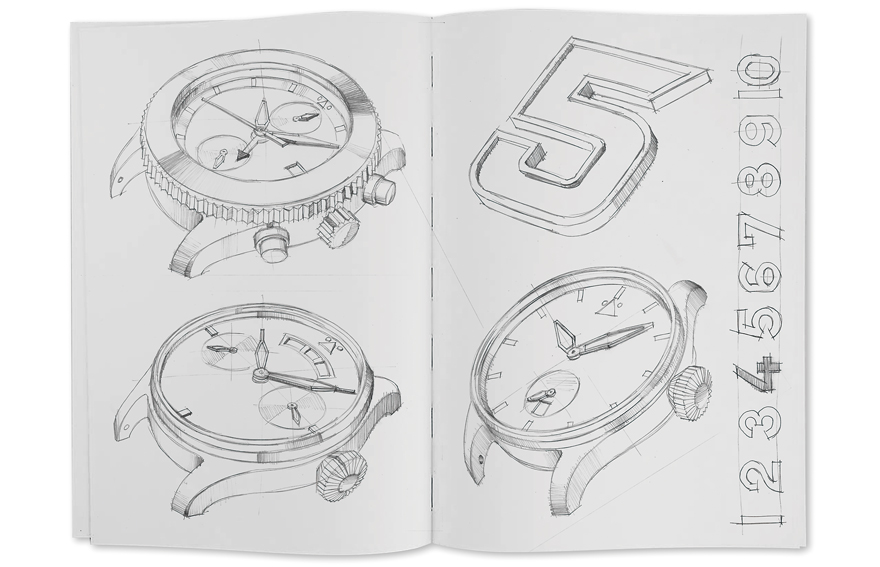

しかしクリスチャン・クヌープ率いるIWCのデザインチームは、最新の「マークⅩⅧ」でようやく適切な解を見いだしたと言えそうだ。2016年、IWCはマークⅩⅧの発表に際してデザインプレゼンテーションを行った。その中で目を引いたのが、長年IWCが取り組んできたインデックスの書体についてだった。比較の対象となったのは、マークシリーズではなくビッグ・パイロット・ウォッチ。彼らは2002年のビッグ・パイロット・ウォッチを引き合いに出し、現在に至るまで、いかにして書体が洗練されてきたかを説明したのである。この事例が示すものは明白だ。デザインチームは、ビッグ・パイロット・ウォッチのデザインをマークシリーズに接ぎ木しようと試みてきたのである。しかし2002年の書体は角張っており、いかにもチュートニックだ。そこでデザイナーたちは角を丸めることで、ソフトな印象を与えようとしたのである。少なくとも角を丸めることで、英独の出自は分かりにくくなるだろう。メーカーを代表するモデルでありながら、モデルチェンジのたびにインデックスを刷新してきたモデルは、筆者の知る限りIWCのパイロット・ウォッチの他、数モデルしかない。メーカーとしては大きな賭けだが、2006年のマーク に始まる試みは、2016年のマーク でひと通りの完成に至ったと言えよう。