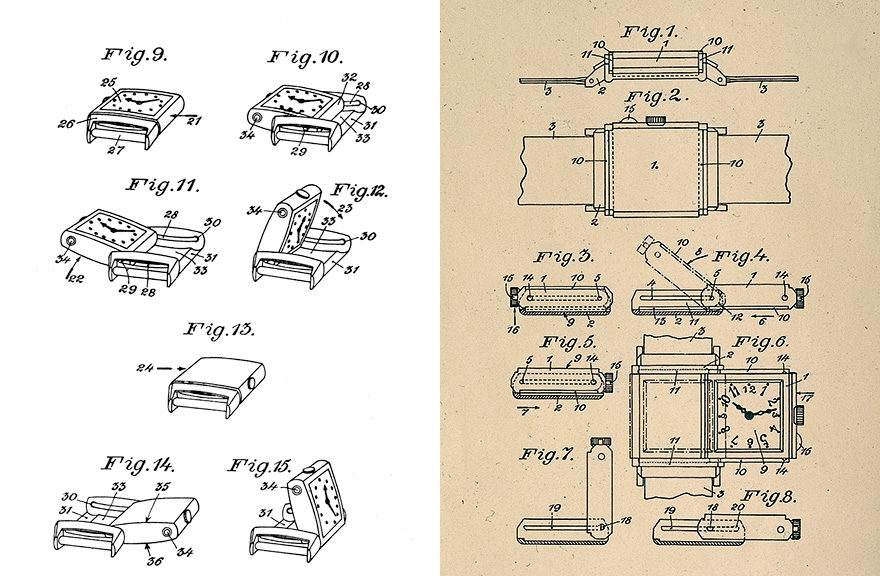

1931年3月4日13時15分に提出された特許資料(フランス特許712868)より。Fig.14のパーツ33(ベース)と30(ラグ)は明らかに溶接を前提としているのが見て取れる。設計者はルネ・アルフレッド・ショヴォー。第1世代の基本構造は85年まで引き継がれたが、年代ごとに見ると、細かな構造は若干異なっている。なお、ケースは非防水。

ケースに見るレベルソ成熟の歴史

レベルソを特徴付ける反転ケース。しかし、現行品は、その構造もデザインもオリジナルとは異なる。加工精度は大幅に向上し、意匠も細かくリファインされ続けている。ケースの成熟度が示すレベルソの歴史。それは、マニュファクチュールとしての進化と同義である。

ジャガー・ルクルトは、レベルソのケースをふたつの世代に分けている。1931年からの第1世代と85年以降の第2世代である。両者の違いは、まず部品点数。約30点の前者に対し、後者は50点以上に増えた。その理由は機能である。第1世代はスライドさせきらないとケースを反転できず、非防水である。一方、第2世代は、ケースをスライドさせきらずとも反転が可能だ。加えて、日常生活防水となった。

だが、狭義の分類で言うと、レベルソのケースは現在で3世代目にあたると言えそうだ。31年から79年(もしくは75年)までの第1世代(断続的な生産中止期間も含む)。79年から85年までの第2世代。そして、85年以降の第3世代である。第3世代と前者ふたつでは、ラグの固定方法が異なる。発売当時の素材はステンレススティールの祖であるステイブライト。この付着しにくい素材を溶接するため、ベースとラグの接触面を階段状に成形し、両者の食いつきを改善していた。こういった手法はレベルソに限らず、戦前までのステイブライト製ケースに共通する手法だ。非常に複雑な構成を持つが、おそらくこうするほかなかったのだろう。戦後に入ると、加工技術が進歩したためか、明確な溶接跡は見あたらない。一体成形という説も聞くが、おそらく違うだろう。続く第2世代は、ケースの構成を第1世代に倣っている。しかし、ケースのゴドロンが二重になり、スレンダーになった。ゴドロンが省かれたスクエアケースの「レベルソⅡ」で、その意図はいっそう明快である。極薄手巻きのキャリバー838を載せたこの時計は、レベルソらしからぬ「薄さ」を強調していた。

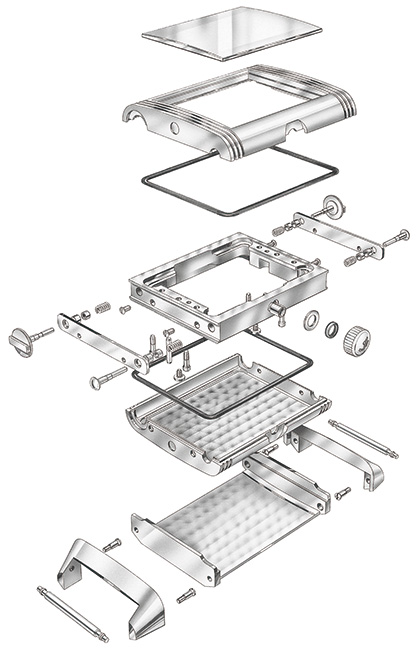

1985年に発表された新型ケース。ベースが「耳」を持ち、そこにラグがビスで固定されるようになった。仮にスライド用のレールが摩耗しても、ベースを交換すればよい。ムーブメントを保持するホルダーも、第1世代に比べて頑強である。ベースの「耳」に合わせるためか、ラグの角度が高くなったのが、第2世代の特徴。防水ケース。

大きく変わったのが第3世代からだ。ケースは内製化され、ベースが単なる板状から削り出しの立体的な凹状に変更された。ラグもベースへの溶接ではなく、ベースの「耳」にビスで固定されるようになった。結果、仮にケースにガタが来ても、そこだけ交換すれば良くなった。また、加工精度が向上したため、ケースを反転させる際も、従来のようなぐらつきがなくなった。実用性を考えれば、第3世代(ジャガー・ルクルトがいう第2世代ケース)は最良だろう。しかし、剛性を持たせるためか、それ以前のモデルに比べてベースは厚くなり、その造形もやや平板となった。

31年と85年以降ではデザインも若干異なる。31年から85年までのモデルは、ケース幅がラグ幅に対してひと回り大きかった。しかし、85年以降はケースサイドとラグが真っすぐに揃った。ケースが縮小されたのではなく、ラグが大型化したと見るべきだろう。

以降、デザインは少しずつ改良された。手掛けたのは、87年入社のヤネック・デレスケヴィクスである。91年以降、レベルソのデザインに携わっている彼は、自らの哲学をこう説明した。「時計を作る際は、それが毎日使えるものにする。いかなる状況でも使える、普段使いの時計がジャガー・ルクルトである」。太いインデックスとレイルウェイトラックを持つ91年の「60周年記念モデル」、そして、翌年の「ビッグ・レベルソ」は、明らかに彼の考えを反映したものだ。加えて、彼は「自らのタッチを時計に加えるよう心掛けてきた」と述べる。彼が言う「タッチ」とは、ギョーシェやインデックスがもたらす立体感と考えて良いのではないか。